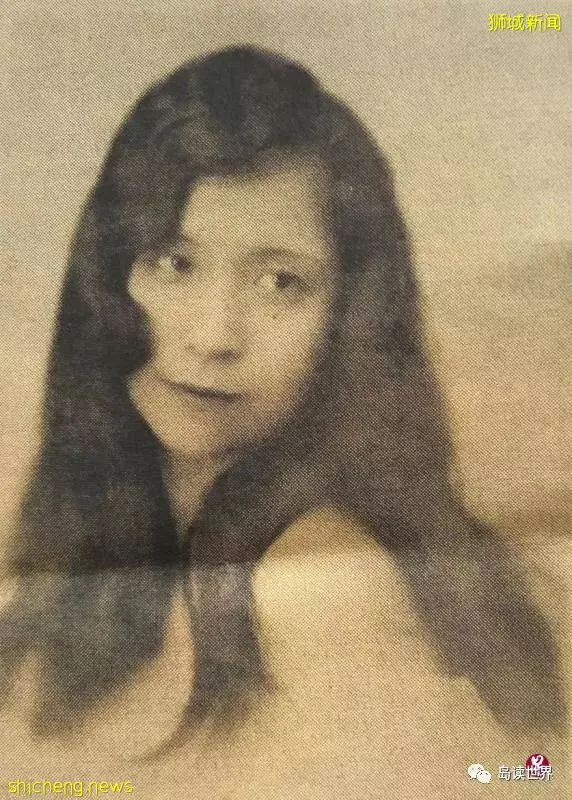

張愛玲母親黃逸梵,有民國出走中國的娜拉之稱。(刑廣生提供,林方偉攝)

作者:林方偉

張愛玲的母親黃逸梵雖多次來去新加坡,卻仿佛水過無痕。7年前,記者搜到一篇1941年的報道,得知她在新加坡淪陷前坐過一夜牢。7年後,記者無意間收穫一頁史料,多年鉤沉有所突破,終能把這孤證連上接二連三冒現的新資料,如偵探推理節節推進,勾勒出她在新加坡的人與事。相傳中她在新加坡的情人的輪廓也變得清晰。黃逸梵坐牢和情人的死都和日侵有關,在新加坡淪陷79年後的今日發掘出來,或許是冥冥中的安排。

2013年,《聯合早報》副刊編輯余雲與筆者開始鉤沉黃逸梵的南洋事跡,中文資料沒著落,她提議從本地英文史料著手。11月某晚,我將黃逸梵的英文名「Yvonne Whang」輸入舊報檔案,有了驚人的發現。

1941年12月30日英文《自由西報》(Singapore Free Press & Mercantile Advertiser)報道,Yvonne Whang(簡稱YW)日前因違反燈火管制令被捕,關押在竹腳警署(竹腳中心現址),昨日被控上新加坡交通法庭。當時日軍即將攻入新加坡,全國已進入緊急狀態,報章常報道民眾因沒遮蔽好燈火而被拘捕罰款,甚至坐牢的新聞。

被關押在竹腳警署

報道稱YW在12月16日晚上7時45分沒妥善遮掩她在林肯路(Lincoln Road,紐頓路附近)住家的電燈。法院報告註明,她前一晚也因沒遮掩好電燈而被空襲督導員警告,檢查員再去巡查時發現從她家外面仍能看見一盞燈。屢勸不聽,警員將她帶到竹腳警署關押一晚。YW在庭上給了部分供詞,並在休庭後於1942年1月2日再次上庭。法官接納了她律師的建議,上她家更好地了解此事。

1941年《自由西報》報道黃逸梵因違反燈火管制令而被拘捕,關押在竹腳警署。(國家圖書館舊報檔案)

此事之後全無下文。這是本地舊報章唯一一次提到Yvonne Whang。此人真是黃逸梵嗎?據她兒女張愛玲與張子靜的憶述,黃逸梵在新加坡有個外國男友,但從報道所見,YW當時獨居,身邊沒有男伴。況且,新加坡就只有一個Yvonne Whang嗎?孤證難立,我必須證明黃逸梵與林肯路的關連。

與接濟人的關係

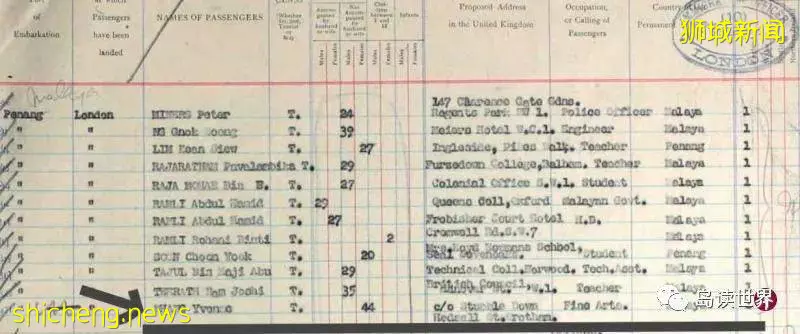

2021年2月9日,透過與我們一起鉤沉黃逸梵事跡的石曙萍,我們認識了在中國熱心研究張愛玲家族史料的陳萬華。他慷慨地提供了他所發掘的黃逸梵1949年9月6日從檳城到英國,以及1952年從英國到新加坡的往返乘船記錄。史料補充了我在2019年訪問、現居檳城的黃逸梵閨蜜邢廣生的憶述,確定她是在1949年離開馬來亞,9月6日抵達英國定居。乘客名單記錄上,黃逸梵填上在英國暫住的地址:℅Stubble Down, Hodsoll Street, Wrotham。

黃逸梵1949年抵達英國,所提供的暫住地址是威廉·偉克司達夫在肯特郡Stubble Down的住家。(陳萬華提供)

Hodsoll Street……怎麼這麼眼熟?

不就是石曙萍最早從英國國家檔案館挖掘出來、黃逸梵遺囑上指明要用五件古董來抵償借貸的朋友W. William Wagstaff的住址嗎?當初我們都以為他只是接濟她的普通朋友,但她初到英國就投靠他,甚至連遺產也有他的份,說明兩人關係匪淺。在我好奇的搜尋之下,發現威廉原來曾在上海住了20餘年,是當地美術名流,黃逸梵應該是在上海就跟他有了交情。他是打開黃逸梵新加坡往事的第一把鑰匙。

英籍上海雕刻家

威廉·偉克司達夫(William Wheatley Wagstaff),1880年生於英國,畢業自英國皇家藝術研究院雕塑專科。1920年受上海美藝公司之聘,他攜帶妻兒到滬擔任建築雕塑師,也在杭州藝術專科學校任雕塑教授。二戰前他自立門戶,創設偉達洋行,提供銅像翻鑄及裝飾服務,成為遠東鼎鼎有名的建築裝飾公司,鼎盛期在新加坡和香港設「偉達父子洋行」分行,在三城留下許多經典作品,其中最為人知的是上海郵政總局大樓塔樓人群雕像,與香港滙豐銀行前銅獅。

香港滙豐銀行的兩座銅獅是威廉·偉克司達夫的作品。(取自維基百科)

上海外灘郵政大樓雕像群出自雕刻名家威廉·偉克司達夫之手。(崔鐵軍攝)

上海市歷史博物館副研究館員劉華發表在澎湃新聞的《雕塑家魏達的人生軌跡》稱他為魏達,我照1935年4月5日《申報》刊發的《偉達洋行翻鑄銅像及裝飾》,將他姓氏還原為文中記載的「偉克司達夫」。曾與威廉在美藝共事,負責鑄造他設計的滙豐銀行銅獅的工頭周燕翔記得威廉說得一口流利的上海話,駝背的他被同事用滬語笑稱「老駝背」,兒子連帶被稱「小駝背」。

在新加坡的住址

威廉當年在上海是響噹噹的人物,他的洋行在新加坡也留下重要印記。新港兩家分行,香港由大兒子唐納德(Donald)打理,新加坡的則由小兒子亞歷克(Alec)掌管,在新加坡最重要的工程是前最高法院的五件浮雕和三件在二戰被日軍摧毀的大英勳章。筆者在1938年8月2日的《海峽時報》找到「偉達父子洋行」(W. W. Wagstaff & Sons)的廣告,右下角赫然印著地址:林肯路35號,新加坡。

「偉達父子洋行」(W.W. Wagstaff & Sons)1938年8月2日刊登於《海峽時報》的廣告,右下角印著「林肯路35號,新加坡。」(國家圖書館舊報檔案)

林肯路?這不就和違反燈火管制,住在林肯路的Yvonne Whang對上了!報道里的Yvonne Whang和黃逸梵是同一人,或許還跟亞歷克住在一起。

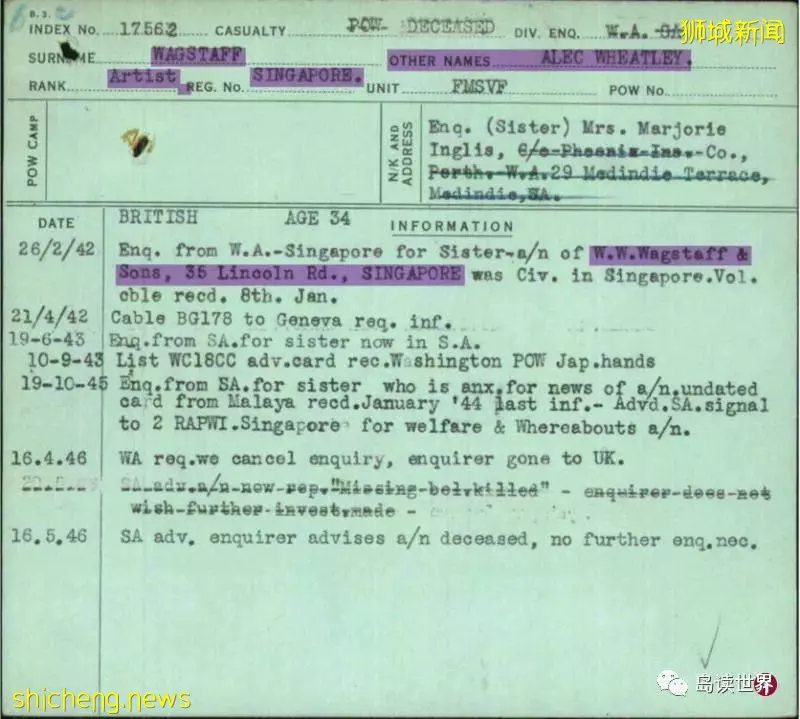

為了再三確認,筆者從墨爾本大學的戰俘檔案找到亞歷克的記錄。他嫁到澳大利亞的姐姐(或妹妹)Marjorie Inglis太太於1942年2月26日通過澳洲紅十字會尋找兩名兄弟亞歷克、唐納德與父親的下落。文件上清楚記錄亞歷克全名,職業是「藝術家」,住址是:W.W. Wagstaff & Sons,35 Lincoln Rd。

亞歷克家人通過澳洲紅十字會詢問他的下落。文件註明新加坡林肯路35號為他最後的官方地址。(墨爾本大學檔案)

在新加坡的情人

年輕雕塑家極可能是黃逸梵在新加坡的情人?

有關黃逸梵情人的線索主要來自她兒女的敘述。張子靜在《我的姐姐張愛玲》寫表哥透露他母親帶了一位做皮件生意的美國男友回上海,「1939年他們去了新加坡,在那裡搜集來自馬來亞的鱷魚皮,加工製造手袋、腰帶等皮件出售。」這人「四十多歲,長得英挺漂亮,名字好像叫維葛斯托夫……1941年底新加坡淪陷,我媽媽的男友死於炮火。」

張愛玲自傳體小說《小團圓》中,姑姑告訴她母親的英國情人「勞以德死了。死在新加坡海灘上。」她猜測母親:「去了新加坡一兩年,不結婚,也不走……聽上去是與勞以德同居了。」

張愛玲鮮少寫母親情事,卻在《小團圓》里大揭母親豐富複雜的情史。(網際網路)

黃逸梵情史豐富,都是她家族傳說,無人親自見證,國籍、職業、年齡等細節難免有所出入。不過當中一些關鍵詞卻提供了重要的線索,一步步推向最接近事實的真相。

張子靜是家人中唯一提供母親情人的名字。因為是中文讀音,「維葛斯托夫」看起來一直讓人以為是東歐或俄羅斯人。但把亞歷克的姓氏Wagstaff與維葛斯托夫對照,忽然石破天驚,水落石出。是同個姓氏!

眾說紛紜,導致讀者一直有個浪漫的迷思:以為這名新加坡情人應該是跟黃逸梵形影相隨,聽張子靜的說法,也該是跟她一同前往新加坡的。重看《小團圓》,再對照手上的資料,張愛玲似乎提供了另一個真相。

她筆下的母親蕊秋(黃逸梵)愛製造風韻猶存的風流婦人人設。九莉(張愛玲)在港大時,她跟親友乘船經過香港,身邊卻沒有這位情人。蕊秋在香港有哪些追求者,都刻意搞神秘,有位神秘男子開車接送她到港大看九莉,淺水灣海灘也有個不知名的年輕洋男站在水中等她。她喜歡這樣,因為讓人霧裡看花更凸顯她浪漫的女性魅力。那一趟的香港之行,會逗留多久、去哪裡都撲朔迷離,唯有一次跟女兒透露了心事:「剩下點錢要留著供給你。我自己去找個去處算了。」九莉猜測這「歸宿」:「是指那個愛了她好些年的人,例如勞以德,那英國商人,比她年輕……」

綜合親戚的聽聞,得出的結論是:有位情人在新加坡等她,黃逸梵去了新加坡一兩年,與這人同居,然後他戰死在「新加坡海灘上」,黃逸梵在新加坡淪陷後坐難民船逃到印度。

情人的身份與下場

偉克司達夫兄弟

偉達父子洋行1939年8月2日在《海峽時報》登廣告,宣傳新加坡分行服務,顯然亞歷克已人在新加坡,這跟《小團圓》「九莉」猜測有情人在新加坡等著黃逸梵是對得上的。

至於情人1941年在新加坡海灘戰亡一說,勉強對得上的反而是偉克司達夫的長子唐納德。

據《一九四一香港大突圍》載,日軍在1941年12月8日,與偷襲珍珠港幾乎同時侵略香港,身為香港皇家海軍志願後備隊(HKNVF)上尉的唐納德,同年12月19日在一艘魚雷快艇上隨所乘艦艇在香港島北角被日軍擊沉。可他是死在香港,不是新加坡海灘,與身在新加坡的黃逸梵沒有重疊。在新加坡被日軍俘虜的是弟弟亞歷克,但他也不是在新加坡海灘被炸死,而是於1943年死在泰緬鐵路。

親戚背地裡眾說紛紜得好不熱鬧,卻不跟黃逸梵證實,極有可能混淆了偉克司達夫兄弟的身份與下場。亦或是,黃逸梵曾周旋於兩者之間,把親戚給搞糊塗了?畢竟《小團圓》里,母親在離開香港前跟九莉說:「萬一有什麼事,你可以去找雷克先生。」多年後重返上海,母親炫耀:「我那雷克才好呢!在我箱子裡塞了二百叨幣(筆者按:應是叻幣)。他總是說我需要人照應。」看來,黃在香港至少也有一位男密友?叻幣是當時馬來亞的貨幣,此人跟新馬有關?

偉克司達夫兄弟都是英國人,不是美國人,從事雕塑行業,目前沒有資料顯示他們也做皮件生意,所以跟張子靜聽來的部分憶述不符。張愛玲雖也寫過黃從馬來亞買過一批蛇皮(張子靜說是鱷魚皮),欲做皮件生意,但未提到是跟某男友合作。黃逸梵情人、曖昧對象實在太多了,張、黃家霧裡看花,將無數情人疊拼起來是很有可能的。

唯一可以肯定的是,黃逸梵在新加坡時一度和亞歷克住在一起。1941年黃逸梵在林肯路家中違反燈火管制被捕,林肯路35號亦是亞歷克的官方地址。在時間和地點上,兩人在1941年的新加坡無疑是重疊的。但換個角度思忖,黃逸梵為何不能暫住35號?她與亞歷克父子是朋友,英日就要開打,她去投奔借住都很合理。唯獨張子靜提供的情人名字維葛斯托夫能有力地推翻此論點。雖無法百分百確認,但綜合諸多現有資料,亞歷克·偉克司達夫是最接近張家眾說紛紜,黃逸梵在新加坡的外國情人了。

亞歷克在新加坡

從多方面的報道可知,亞歷克得到父親的真傳,雕塑技藝與天賦受到肯定。劉華在澎湃新聞的報道提到亞歷克與父親1936年一起參加上海美術俱樂部的第八屆藝術年展:「369件展品中,大部分是繪畫……魏達(Wagstaff)先生和他兒子帶來的不多但優秀的雕塑作品,緩解了展覽的單調。」1931年1月份《中國雜誌》(China Journal)報道(陳萬華提供線索),黃逸梵1930年12月也曾參加上海美術俱樂部畫展,繪畫造詣備受稱讚。《小團圓》也提到以黃為原型的蕊秋「加入了本地(上海)的美術俱樂部學雕像。」1931年11月6日威廉則以中國男孩半身像參加上海美術俱樂部展覽。就這點關聯,黃逸梵顯然跟父子倆是上海藝術圈內人,當時已有交集互動。