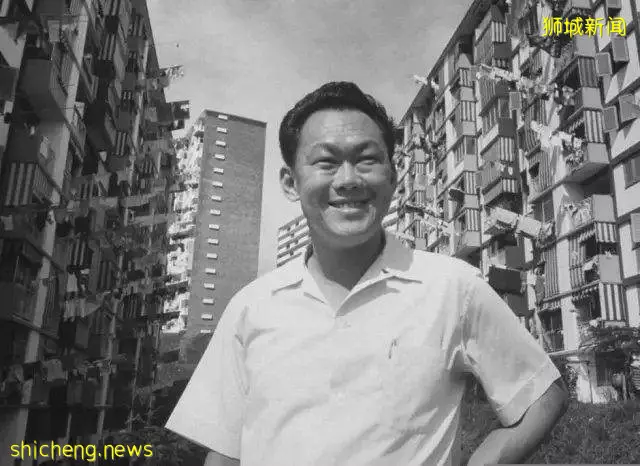

新加坡就這麼被動從馬來西亞獨立出來。事實上新加坡並非對此心甘情願——李光耀在其回憶錄里不無傷感地提到:在新馬正式宣布分離那天他感到馬來人如休妻般地拋棄了新加坡。新加坡的獨立並不是自主選擇,而是被馬來西亞排擠的結果。獨立之初的新加坡是一塊潮濕、混亂的小島,黑社會勢力猖獗、妓娼遍地、毒品泛濫,衛生條件極差,教育水平落後……

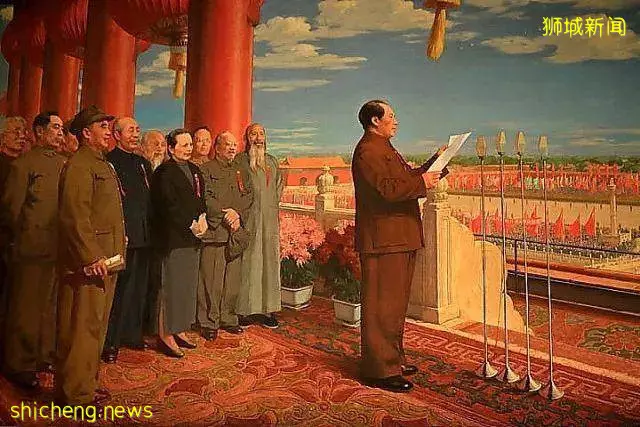

就在新加坡由英屬殖民地變成馬來西亞領土再變成獨立國家的這一歷史時期中國也發生了翻天覆地的變化:新中國的誕生終結了中國百年來積貧積弱落後挨打的近代屈辱史。在這個歷史的大洪流中東南亞很多充滿理想的熱血青年受到新中國成立的啟發也加入了東南亞各地的反殖民鬥爭中。當時海外的華人身份認同模糊:有些身在南洋,卻心在中國。他們的效忠意識受到質疑,也造成了中國與東南亞國家的一些矛盾。

事實上馬來西亞執意驅逐新加坡給出的理由之一就是新加坡華人暗通中國。積貧積弱的舊中國連讓國內人民吃飽飯都做不到,所以那時對海外的華人華僑基本上就更不會有什麼管理了。清政府、北洋政府、國民政府都沒對海外華人、華僑有明確的劃分,然而從20世紀50年代起新中國開始將海外的華人區分為海外華僑和華人:所謂海外華僑是指保留中國國籍的人;華人則是指加入所在國國籍的人。

當時周恩來總理曾明確表示:中國不承認雙重國籍。海外華人一旦加入所在國的國籍就不再擁有中國國籍,所以他們就理當效忠自己所入籍的國家。這時生活在新加坡的華人面臨一個人生中的重大抉擇:是繼續留在新加坡?還是回到中國?在這一過程中也有一部分人選擇回到中國,但也有相當一部分人選擇繼續留在新加坡。選擇留在新加坡的華人決定和其他種族一起建立一個多元種族的社會和獨立國家。

新加坡有一樣與生俱來得天獨厚的地理優勢:新加坡扼守太平洋和印度洋之間的咽喉要地馬六甲海峽,成為控制國際貿易和能源安全的關鍵節點。正是靠著國際自由港的優勢和國際一流的服務為世界各地的船舶提供轉口貿易的平台才使新加坡得以坐地生財發家致富。時至今日新加坡作為國際航運的重要港口之一擁有東南亞最大的修造船基地、世界第三大煉油中心、世界最大的燃油供應港口。

如今的新加坡是世界上最繁忙的港口和亞洲主要轉口樞紐之一:新加坡通過200多條航線連接著世界600多個港口。不能否認新加坡能取得這樣的成就在相當程度上有賴於扼守馬六甲海峽這一天然的地緣優勢,不過新加坡的發展同樣離不開新加坡政府和人民多年來的奮鬥。新加坡在國家制度設計層面是一個高度效仿西方制度體系的國家,然而與此同時新加坡同樣珍視傳統的東方文化。

新加坡國父李光耀一生都始終提倡」亞洲價值觀」:國家至上,社會為先;家庭為根,社會為本;社會關懷,尊重個人;協商共識,避免衝突;種族寬容,宗教和諧;實用理性,中和思維;先有經濟,後有民主;權利義務,平衡發展;自由雖貴,責任更重;民主目標,良好政府;領袖賢明,政府強大;以民為本,關注民生;政府人民,互尊互信;以法治權,以德治國;法紀嚴明,井然有序…….

李光耀根據他的」亞洲價值觀「提出了一個好的政府應當實現的目標:使人民在食、住、就業、保健等方面都受到良好的照顧;在法治下社會有秩序、有正義,國家不是由反覆無常、獨斷獨行的個人統治者管理,人民不分種族、語言和宗教都不互相歧視,沒有人擁有極度財富;人民儘可能享有個人自由,但卻不侵犯別人的自由;經濟能取得成長,社會能取得進步……

李光耀為了把新加坡打造成為一個廉潔高效的國家可以說是採取了嚴刑峻法的模式。新加坡的鞭刑一直被西方國家視為侵犯人權的落後制度,但由於新加坡議會始終堅持保留這一刑罰,因此無論是誰如果被法庭判決鞭刑即使他願意多賠錢多坐牢也不能使自己免於鞭刑。1993年一名18歲的美國少年在新加坡被判鞭刑,時任美國總統柯林頓親自向新加坡求情。

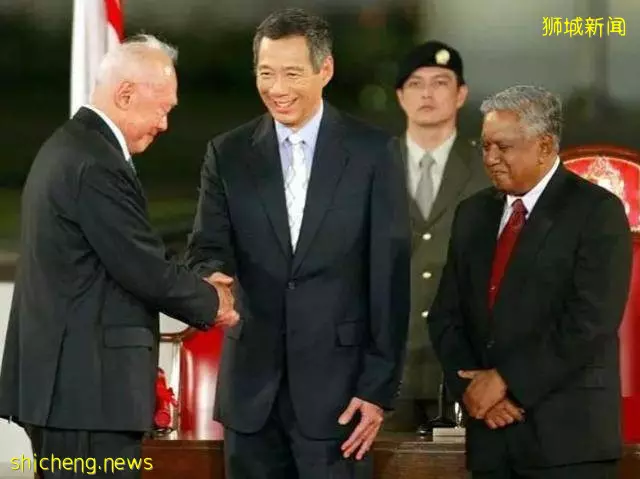

這時不再擔任新加坡總理的李光耀仍對新加坡保持著巨大影響力,他堅持認為在法律面前任何人都不得搞特殊化,即使是美國總統求情也不能免除這名美國少年的鞭刑,否則對在新加坡被判處鞭刑的其他國家人士是不公平的。新加坡的政體在世界範圍內都是比較獨特的:新加坡的總統和國會議員由民選直接產生,實行立法、行政、司法三權分立制度,反對黨可以公開活動。

然而另一方面自新加坡獨立建國以來人民行動黨一直執政至今,甚至還出現了李光耀和李顯龍父子相繼出任總理的現象,與此同時新加坡政府對新聞媒體機構進行嚴格管制。早在1994年美國的著名媒體《國際先驅論壇報》就曾發表過《所謂的『亞洲價值觀』往往是經不起考驗的》。這篇文章指出新加坡目前也存在著中國傳統的「王朝政治」。新加坡的政體和鞭刑一樣在國際上受到了廣泛的爭議。

然而西方國家的政治模式是理所當然全球通用的嗎?新加坡其實在本質上就是一個實行西式政體的國家,只不過新加坡根據自身國情將華人傳統的仁政、秩序、和諧等理念引入到了治國模式中。新加坡從一開始就沒實行西方式的多黨制,而是實際上執行的一黨制路線,這是為了在國家經濟發展、反腐倡廉和法制建設等方面保持高效率,而在這些方面新加坡所取得的成就也的確是全世界有目共睹的。

儘管為強化法制效率而保留的鞭刑被西方人權組織一再抨擊,但新加坡依然堅持保留自己的傳統特色。保持國家經濟高速發展、政府相對廉潔、法制昌明的新加坡實際上仍然實行的是立法、行政、司法三權分立的制度,依然允許反對黨公開活動,只不過新加坡社會普遍對反對派的聲音比較排斥——這在某種程度上是東方傳統的重視國家、家庭的社群主義的體現;西方國家的民主制度則是構建在個人自由的基礎之上。

新加坡不僅在政治體制上有自身特色,在經濟制度上也有自己獨特的方面。新加坡儘管是一個資本主義國家,然而卻和我國一樣有著大量的國有(公有)土地。新加坡政府用這些公有地為老百姓修建了廉價的公共住房,從而得以解決廣大人民群眾的住房問題。與此同時政府控制下的公有地也使新加坡得以始終保留10%的土地用來建造公園和自然保護區,所以新加坡在經濟的高速發展並沒造成自然環境的破壞。

新加坡作為東西方文化融合碰撞最激烈的地方其實並沒完全照搬西方的政治經濟制度,與此同時新加坡對華人歷史文化傳統的保護也頗為注重:漢傳佛教的信徒在新加坡占到了總人口的42.3%,誕生於中國的本土宗教道教在新加坡的信徒占到其總人口的11%。這兩者相加已超過新加坡總人口的一半。新加坡的大多數菜肴也都是早期華人帶過來的。當然新加坡人根據當地的食材對這些菜肴進行了改造。

新加坡的食物雖已不能算是傳統意義上的主流中餐,但並未失去中餐的風味:豬腸粉、福建面、海南雞飯等具有強烈中餐特色的菜肴在新加坡仍比比皆是。隨著新一代華人的湧入使東北菜、四川菜等菜肴也開始在新加坡流行起來。農曆新年、清明節、端午節、中秋節、中元節、冬至等華人傳統節日都被保留下來,而且其中一些傳統節日還是新加坡的法定公眾假期。

新加坡是被馬來西亞踢出聯邦後被迫獨立建國的。當時李光耀曾說過:「馬來西亞像休妻一樣拋棄了新加坡」。獨立後的新加坡身處馬來人腹地之中,以華人為主的新加坡自然安全警覺性頗高。為此新加坡始終正視族群問題:如今生活在這片土地上的國民只有在需要提到自己的族裔時才會自稱華人、馬來人、印度人,而在平時所有族裔一律稱對方為「新加坡人」。

新加坡政府把每年的7月21日定為「種族和諧日」,以此提醒新加坡人應不分種族、語言和宗教團結一致為新加坡做貢獻。新加坡華人由於人口多以及客觀環境確實占有優勢地位,但在新加坡的國家制度設計中是沒賦予華人任何特權的。事實上新加坡政府有時為照顧少數族裔的情緒還會對華人有一些限制:新加坡政壇長期以來儘管實際上被華人占據,但當內閣成員中少數族裔人數過少時還是會在下一屆內閣中進行調整。