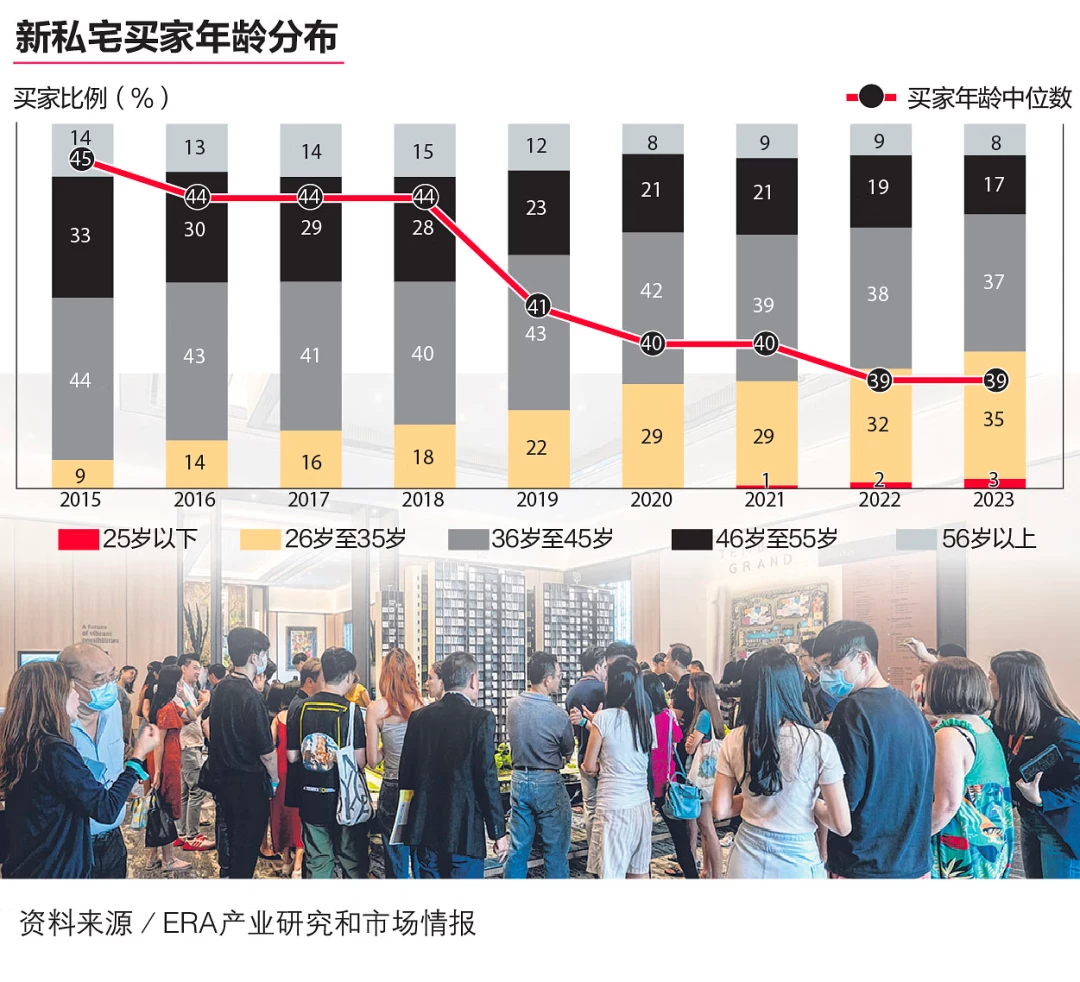

本地新私宅的新加坡籍買家日趨年輕化,買家年齡中位數從2015年的45歲,下降至去年的39歲。當中,26歲至35歲之間的年輕買家比率,更是2015年的近四倍。

報告數據顯示,年齡在26歲至35歲的年輕人占新私宅本地買家的比率,從2015年的9%,大幅躍升至去年的35%。

該研究涵蓋3萬7000個本地新私宅的新加坡籍買家數據,發現買家呈現年輕化的趨勢,但36歲至45歲年齡層仍是新私宅最大的本地買家群體,占交易的37%。

2021年至2023年之間,由於整體私宅銷售量下跌,年輕人在同一期間購買的新私宅單位數量從1818個減少至737個,下跌59.5%,不過仍是所有年齡層中跌幅最小的。36歲至45歲、46歲至55歲、以及56歲以上本地買家的跌幅更大,分別達69%、72.9%和71.8%,凸顯年輕人購買新私宅的能力相對具韌性。

過去幾年薪金上升有助於年輕人實現擁有私宅的願望。報告引述人力部的數據指,25歲至34歲的全職雇員,2016年至2022年的薪金增長介於15.8%至16.9%,年齡介於35歲至54歲的全職雇員同時期的薪金增長19.8%至53.8%,將來的薪金增長潛能可能給了年輕人更大的信心投資私宅。

越來越多20多至30多歲的年輕人,一旦計算好財務狀況、確定能負擔私宅後,首選是購買私宅。

相較10多年前,如今有大量房地產相關資訊協助年輕人做知情決定,讓他們更了解不同住屋的區別和升值潛力,也促使大部分年輕人先制定進場和離場策略。

另一個重要因素是,過去幾年私宅的價格增幅遠大於組屋,而買賣組屋面對更多的限制。

一些年輕人因為跟隨父母居住在私宅,已經習慣了那樣的生活方式,也有部分年輕人視擁有私宅為累積財富的一種途徑。

那些家庭總月入超過1萬4000元的年輕人已經超過申請新組屋的收入上限,比起購買轉售組屋,這些年輕人會傾向購買執行共管公寓(EC)或是私宅。

以一對月入1萬5000元的夫妻來看,在考慮55%的總償債率(TDSR)和所有貸款評估因素保持不變的情況下,他們可負擔一個價值230萬元的新私宅單位。不過這意味他們須支付57萬5000元的首期,除去可動用的公積金款項,再納入買家印花稅,至少需要拿出近20萬元現金,這對年輕人來說或許是難處。

視為財富轉移 父母助子女付首期

年輕人的薪金過去幾年都有增長,獲得貸款不是問題,付首期或是最大障礙。因此,一些父母會在首期方面給予幫助,他們視此為財富轉移。

去年4月,政府將本地公民購買第二套和第三套房地產的額外買方印花稅(ABSD)從17%和25%調高至20%和30%,因此一些父母把第二套房產掛在孩子名下。

年輕買家或首購族是房地產市場的需求來源之一,由於ABSD的實施,多次置業者和外國買家減少,年輕買家為房地產市場提供了穩定性。