「從中國來新加坡10年了,我就是學不會這件事!」

在新加坡生活了這麼多年,小編去小販中心或食閣吃飯的時候,還是整不明白哪些麵條和咖啡應該怎麼點,和我一樣的朋友請舉手o(*^▽^*)┛

確實挺尷尬

咱就是說有時候確實挺尷尬的哈,有一種去Subway點餐腳趾扣地的趕腳,特別是後面如果排長龍,作為i人的小編確實很想原地消失一下子……

俗話說入鄉隨俗,小編今天下定決心,一定要把這些面和咖啡的說法搞清楚了,不會的朋友們,一起來看看科普學習一下吧~

新加坡麵條攻略

就像義大利面一樣,新加坡麵條也有多種顏色、形狀和厚度。下面我們先按製作材料來進行分類:

米做的

白色,爽滑有嚼勁,主要成分是米粉、水、木薯粉或玉米澱粉。

1.米苔目 Mee Tai Mak

米苔目源自中國南方省份,又叫「老鼠粉」,是很多小朋友的最愛。由於添加了玉米澱粉,口感比較粘軟,有甜味。它很短,兩頭尖細,用勺子就能吃,很適合孩子。

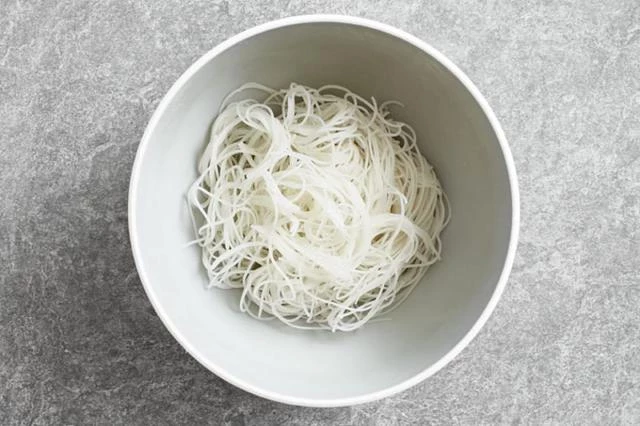

2.米粉 Bee Hoon

米粉有粗細之分,粗的叫粗米粉,細的叫幼米粉。它的質地柔韌,富有彈性。因為不怎麼吸水,所以不容易煮糊,干炒也不容易斷掉。

3.粿條 Kway Teow

粿條長得有點像河粉,但是兩者有一些不同,粿條比較細,河粉比較寬。

粿條的做法通常是大火快炒,配上豆芽、海鮮、肉、蛋、蔬菜,澆上秘制醬料,味道甜咸香,顏色看起來比較深。

河粉口感有點糯,帶有嚼勁,干炒或煮湯皆可。我喜歡吃干炒牛河,你呢?

小麥做的

淺褐色,澱粉狀且有彈性,主要成分是小麥粉和雞蛋。

1.板面 Ban Mian

板面的成分和做法都很簡單:將麵粉,雞蛋,水和鹽揉在一起,然後手工切成薄片,但現在大多數的攤販都直接用麵條機做了。

煮的時候把麵條放進滾燙的大骨湯里,加入豬肉碎、雞蛋、蔬菜,出鍋時撒上靈魂江魚仔,就大功告成啦,適合口味清淡的人群~

2.面線 Mee Sua

面線,顧名思義細得像線一樣,是福建的傳統麵食。它看起來跟米粉有點像,但是口感完全不同,是比較軟爛的,容易斷,適合給小寶寶吃。

面線有長壽的寓意,所以經常本地人經常在生日時吃,還要配上兩個紅雞蛋哦。

3.麵粉粿 Mee Hoon Kueh

麵粉粿其實就是面片湯,把麵糰擀成薄片,再揪成小團,放進高湯里煮熟,加入豬肉碎、雞蛋、青菜,再撒上一把江魚仔,湯頭鮮甜,入口滋味綿長。

雞蛋做的

黃色,堅韌有彈性,主要成分是雞蛋和小麥粉。

1.面薄 Mee pok

面薄就是扁平形狀的黃色雞蛋面,一般被用來製作魚丸面,是新加坡小販中心的常見美食。它有湯和干兩種版本,怎麼吃都好吃。

2.黃面 Yellow Noodles

黃面就是黃色圓麵條,又叫做油麵、鹼面,和其他麵條不同的是,黃面加了鹼,所以吃起來鹼味很重,如果不及時吃的話,泡在湯里久了會有點糊。

黃面經常用來做蝦面、叻沙、福建面等,還是印度炒麵(Mee Goreng)和馬來雞肉麵(Mee Soto)的原材料。

3.伊面 Yee Mein

伊面是一種炸過的雞蛋面,是香港地區的經典美食。伊面常常搭配海鮮,煮熟後澆上粘稠的湯汁,超級鮮美,香味令人垂涎三尺。

4.面仔 Mee Kia

除了麵粉或麥粉,製作面仔使用的原材料還包括鹽、薯粉、調味劑等。煮熟的面仔一般呈鮮黃色,主要用作潮州肉脞面或魚圓面的食材之一。

隨著人們健康與保健意識的提高,一些廠商也製作了較健康的全穀物面仔。如果在一般面仔的原材料里添加雞蛋,便可製作出稱為 「雲吞麵仔」 的特色麵條,專門用來煮雲吞麵。

那麼上面說到的這些麵條的種類

都能做出哪些本地美味麵食呢?

1.肉脞面 Bak Chor Mee

肉脞面這個名字,是由潮州方言演變而來。它原本是一道湯麵,但現在的新加坡人比較喜歡吃干拌的版本,通常是在麵條里加上醋、豬油渣和辣椒,配著湯吃。

最佳搭配:乾麵(面薄),湯麵(面仔)新加坡最好吃的肉脞面在哪裡?

阿和面薄(乾麵):

501 W Coast Dr, Food Loft Coffee Shop, Singapore 120501亞寶肉脞面(湯麵):

85 Bedok North Rd, #01-18, Singapore 460085

2.板面

這是一種很受歡迎的麵條,在新加坡的大多數咖啡店和小販中心都能找到。一碗豐盛的板面通常包括肉末、江魚仔、炸蔥和荷包蛋。如今許多手工麵館都推出了別出心裁的花樣,加入了餃子或冬陰湯底。