所以我覺得未來,中國企業如果僅僅為了降低勞動力成本而出海,一定要非常謹慎。

企業出海,必須非常謹慎

我調研過一些來自東莞、佛山的企業,它們曾經出海到越南、泰國,乾了幾年以後回去的很多。為什麼呢?

這些企業去的時候,只考慮到勞動力成本便宜這個優勢,比如越南的勞動力成本當時大約只有國內的三分之一,柬埔寨、印尼的勞動力成本只有國內的五分之一。

但他們沒有考慮到幾個問題:第一,在當地雇三個工人,效率可能才抵上國內的一個工人;第二,這些國家的工會比較強勢;第三,當地的產業配套不齊全。這三件事,對企業來說都影響巨大。

所以如果中國企業因為國內勞動力成本高而想要出海,我認為現在能去的國家可能只有孟加拉國、緬甸,像泰國、越南、印尼這些國家都去不了。

如果是為了降低勞動力成本而要外遷,我建議大家就在國內想辦法,比如可以遷到內蒙、新疆等內陸地區。國內產業配套相對較好,員工素養相對較高,不會遇到海外的這些情況。

與此同時,出海目的地國的一些新變化也值得關注。

我在越南時遇到過一位主管亞洲業務的經濟部副部長,他告訴我,越南政府宣布要在2030年實現「碳達峰」,2050年實現「碳中和」,比中國的目標提前了10年。我很吃驚,一個經濟規模只有一個深圳大小的地方,「碳中和」的目標比我們還要早10年。

1990年我們搞開發區建設時,並沒有太多顧及招商引資對環境造成的影響,相反,如今的東南亞一些國家,並不允許我們任意破壞環境,在環保上,他們比我們過去嚴苛得多。我們不能因為過去對外來者很寬容,就也要求現在的出海目的地對我們也很寬容。

因此,我們的出海和過去看起來有些相似,其實經歷的是完全不同的一個時代。

我們在印尼看到五菱汽車,國內賣5萬塊一輛,你們猜在印尼賣多少錢一輛?可以賣到10萬塊。2015年五菱出海印尼了,然後帶來了20多家配套企業,今天,五菱在印尼的新能源汽車市場占有率是第一名。日資和韓資比我們要早20—30年進入東南亞,在燃油車時代,中國汽車進入東南亞,連1%的機會都沒有,但中國的新能源汽車做到了。

這是一家東南亞企業極兔,創始人曾擔任OPPO的經銷商,2009年被派去開發東南亞市場,創立了極兔,2019年它成為東南亞第二大物流公司。這是一個將中國創業精神、商業模式拷貝到東南亞的典型,還有我在印尼喝到的JOYCE咖啡,去年調研的時候,他們已經發展到了600家門店,他們借鑑了誰的經驗?瑞幸。

印尼還有企業叫Y.O.U,是受印尼年輕人喜愛的美妝品牌之一,它的打法和國內的花西子、韓束一樣,請明星做流量、轉私域再轉化,供應鏈目前在廣州,未來很可能在印尼建廠。在國內做電商,現在利潤很薄,但在印尼,可以做到10%的利潤。

從1990年代開始我就跑工廠,如今調研東南亞以後,我認為這一次的出海,和2008年之後,以美國和日本為主的到中國的投資有本質區別。

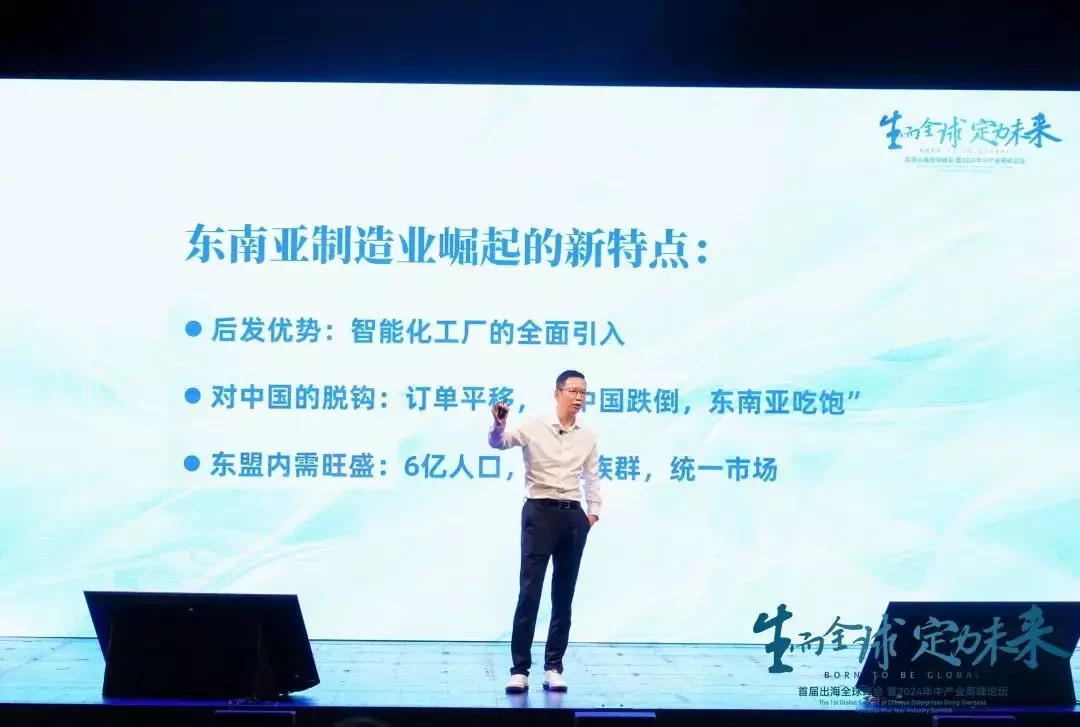

舉個例子,當年耐克的生產線,是從中國台灣地區遷移過來的。那是一些落後的、二手的生產線。而如今我們在東南亞看到,比如大自然地板在柬埔寨的廠,這些設備和它在佛山工廠的並無差異。這意味著我們在東南亞的工廠天然具有「後發優勢」,他們從一開始引入的就是智能化的工廠。

因此,如果在座各位出海東南亞,把這裡當成一個落後產能出清的泄洪地,不好意思,這件事你也別想了。

除了先進設備的輸出,另一個新特徵是「訂單平移」。未來我們的企業可能要分為兩類,一類是中國企業,一類是中國人的企業。

這就使得「生而全球」更像一個哲學命題,到底是選擇落葉歸根還是落地生根?

第三,東協有極其旺盛的內需。東協擁有6億人口,且大部分都是年輕群體。值得一提的是,從消費習慣上而言,東協國家的消費者不愛儲蓄,薪水是周薪制,因此內需很旺盛。

出海最佳時間窗口只有5—10年

基於以上,加上一年的思考,如今,我對中國企業出海判斷發生了一些變化。我原來認為,這一次中國企業出海的最好時間窗口,是在最近的10—20年。

而現在,工廠無論是在裝配能力、還是智能化能力包括人工智慧的穿透能力比原來要強得多,這可以解釋為什麼中國新能源車崛起得這麼迅速。

1992年中國一家汽車公司沒有兩年的時間,工廠建不起來,從土地建設到設備組裝等等,現在的產能建設模型是「樂高化」的,一家造車新勢力,只要有30億-50億人民幣,去中國幾個汽車廠挖10個人作用,一年之內就能把工廠建好,大約1000個人就能年產20到30萬輛的新能源車。

未來人工智慧還會加快這一進程。今年4月我在德國漢諾瓦工業展上,看到人工智慧將對工業4.0進行新一輪洗牌。過去我以為許多製造業工廠已經到了「終極狀態」,但如今我覺得還有很多地方可以提升和競爭,未來在中國地區以外,如東南亞、墨西哥、匈牙利等,會不會出現一些「全新面貌的智能工廠」?我認為答案是一定的。

由此,我認為如今留給中國企業出海的時間窗口只剩下5—10年的時間。

那麼機會在哪裡?與擁有40%的「燈塔工廠」的中國先進位造相比,東南亞國家的製造業還有許多不足之處,這正是中國企業的機會。

▶▷第一個機會,它的產業工人階層還不成熟。

我們談起歐美企業進中國的話題,都繞不開蘋果和特斯拉。沒有它們,中國的電子製造以及中國的新能源車不可能得到如此迅速而猛烈的發展。它們幫我們培養了大量的產業工人和生產模組,也帶來了專業的配套,在此基礎上出現了大量的應用和產業溢出。

這對於中國而言是福利。如今,我們在東南亞也會看到同樣的情形。

我們過去引進外資時,經常說「用時間換空間,用市場換技術」,如今越南、柬埔寨、印尼也同樣在用時間換空間,用市場換你的技術。

▶▷第二,除了產業工人尚不成熟以外,他們還缺乏重工業基礎和本土製造巨頭。

中國的製造業走到今天,從歷史的角度說,可以從張學良那個年代說起直到現在。漢諾瓦工業展一共7個場館,第7個是人工智慧館,1-6館基本被中國和德國企統治。因此,我們無需擔心中國製造空心化,而東南亞在製造業環節將與我們有非常好的適配和協同。

▶▷第三,他們的產業集群和配套薄弱。

在這方面,中國的產業集群和配套能力特彆強,我們擁有400多個先進產業集群基地。這得益於我們的地方政府的努力,幫助形成了產業的聚合和配套。

▶▷第四,科研中試能力。

今天美國很多公司,都在中國的華東、華南地區進行大規模中試。中國的科研中試能力特彆強,這是我們目前在柬埔寨和越南看不到的。

▶▷第五,缺乏一個大型的資本市場。

東南亞十國最大的資本市場在新加坡,它一天的交易量不到10 億美元,港交所不到100億美元,中國深滬兩市超過1000億美元,我們希望它的資本市場能夠儘快發達起來。

▶▷第六,缺乏中韓式的舉國體制。

看到這裡會發現,我們之所以受歡迎,是因為我們有人家所沒有的東西,兩個品質很相同的人,很難走在一起,相對而言,只有具備互補性的人、互補性的國家和產業才能走到一起。

過去幾年,在座的各位企業家,我們對自己比誰都狠,由此形成了我們強大的大規模製造能力、專精特新能力以及大型企業的管理能力,未來,我們希望這些能力,能夠為東南亞各國和產業提供服務,如果這些國家剛好需要,那便是我們的福分。

這也是我們出海創業或發展的一個初心。

當然,出海道路肯定充滿曲折,因此我們要借鑑出海的先行者,從中吸取經驗和教訓,上世紀八九十年代的日本就是很好的參考對象。

日本企業出海的難題,我們也會遇到

日本的大規模企業出海是發生在1982年到1995年,結果是今天日本在海外有8萬多家企業,「Made in Japan」有70%是來自於海外,海外市場成為了一個非常龐大的穩定器。

為什麼日本企業要出海?有兩個原因。

第一是國內卷死,國內市場高度保護。第二是美國對日本發動的貿易戰,主要集中在兩個最大的產業——半導體和汽車,然後1974年的「超級301條款」,1985年的《廣場協議》,三年內日元大幅升值,但最終日本並沒有被幹掉。

雖然說日本有「失去的十年」「失去的二十年」「失去的三十年」,但是我們看到,日本國民可投資的金融資產在1989年是1000萬億日元,到了2015年是1700萬億日元。

這說明:

▶▷第一,國民的財富在增長。日本學者大前研一曾在書中提到,1990年到2020年這30年里,日本變成了「M型社會」,中產階級塌陷,工資增長緩慢。一個日行的空姐,1990年進公司,30年後的工資漲了多少?4%。美國也類似,這30年里工資只漲了12%,而中國漲了幾十倍。

▶▷第二,日本的國民生產總值在增長。日本國民財富增長靠什麼?靠出海。

1990年以後所有出海日本企業都獲得了增長,所有進行了全球化資產配置的家庭財富都出現了增長。但我們和日本的一個很大的區別是,居民的錢出不來,無法自由投資。去年6月如果你把錢存到柬埔寨的銀行中,一年期定存利率是8%。很誘人,但是國內的錢出不去。

如果要總結日本當年的出海,有四個明顯特徵。

◎ 第一,當年8萬家出海企業,50%在北美,20%在歐洲,12%在亞洲。

◎ 第二,整個投資領域基本在四個領域:25%製造業,25%金融保險,25%不動產,25%其他服務業。

◎ 第三,日本的基礎性研發和核心零部件一直留在本土,到今天日本的製造業沒有空心化。這點對於中國企業出海是一個巨大的懸念。因為日本誕生28個諾貝爾獎得主,大部分是化學和物理,基礎性研究能力足夠強,但中國一直到今天沒有逃出楊小凱所說的「後發劣勢」。

◎ 第四,這20年基本完成了從「出口至上」到「現地主義」的轉型。但中國絕對不可能,你很難想像十年、二十年後「中國製造」60%的產能在中國地區以外。

日本的出海可能有些值得我們借鑑的部分,但從總體而言,整個出海從國情來看會變得非常的不同。與此同時,日本當年面臨的一些出海難題我們也會碰到。