我總結了一下是:

第一,對當地國家政策的適應能力。

第二,對當地工會制度和社區文化的適應。

第三,派遣員工和當地員工的融合。

第四,核心技術的梯度性轉移。

第五,母公司對海外公司的融資與擔保。

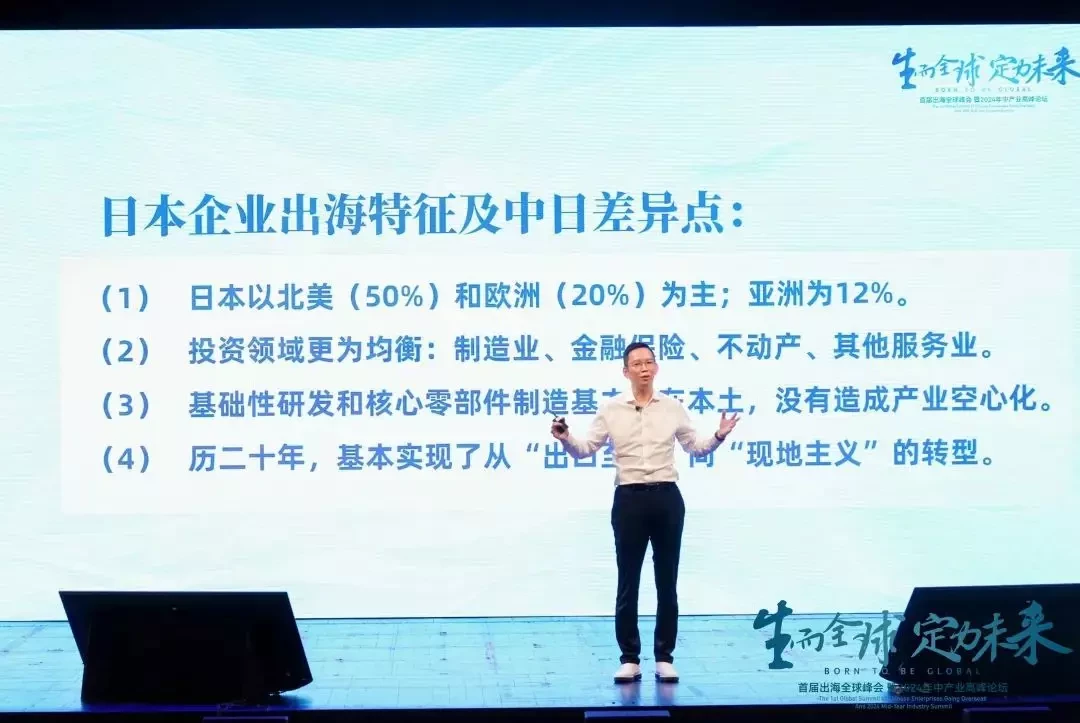

當年日本各界學者都在反覆討論這些問題。

相比日本當年的出海,今天中國企業出海,是第一次實驗全球化戰略,也恐怕是人類自工業革命以來全球範圍內規模最大的一次製造業產能轉移,我們有自己的優勢,同時碰到地緣政治極大的挑戰。為此,我提出了八個投資東南亞的建議。

中國企業投資東南亞的八個建議

◎ 第一,記住這句話:擺脫母子思維,堅決構建「第二中心」。

當年日本公司出海基本上母子公司比較多,子公司在海外,母公司在日本,未來有可能我們會遇到一些非經濟因素的制裁。因此首先要在資本層面重新構建,要有獨立的資本、獨立的團隊和獨立的運營。從中長期考慮的話,中國母公司和海外子公司的關係可能是兄弟關係。

◎ 第二,「抱團出海」,建設以產業集群為特色的工業基地。

在全世界所有的製造業者里,沒有一個國家的人像中國人那麼喜歡抱團,沒有一個國家的製造業像中國一樣擁有那麼豐富的產業集群。

我們看到在東南亞、在墨西哥都有很多中國工業園區,我們需要把國內打造產業集群化的部分能力搬到海外。新加坡在二三十年前幫我們打造過新加坡蘇州工業園區,但那個基本上還是一個綜合性的「經濟鎮」,如今我們在國內做了很多以產業上下游供應鏈為主的產業集群,這部分的經驗完全有機會為出海賦能。

◎ 第三,我認為非常需要鏈主型企業。一些大企業帶頭跑出來,花五年到十年時間,融入到當地的產業經濟,實現在地化和本土化改造,讓這些國家完成「時間換空間、市場換技術」的工業化疊代。

◎ 第四,我認為要加快高素質的供應鏈出海的服務,提高出海效率。

這一次出海我們要打集團戰,要打陣地戰。我們這次的兩個合作夥伴,一個是建發,一個是飛書,他們都提供高質量的供應鏈出海服務。

比如出海肯定要面臨當地員工,甚至其他國家的員工協作的問題,也會遇到當地隱私法的困擾,飛書和他的海外版Lark就是一個協同平台,給企業從業務協同、組織建設、文化融合等幾個方面提供幫助,特別是安全合規方面,飛書獲得國內企業最全的隱私合規協議,所以飛書也成了很多像極兔、海底撈這樣的企業出海的第一選擇工具。

◎ 第五,得到各國華商社團的支持,「華人幫華人,萬事皆可能」。

出海東南亞有一個非常大的福利,就是華人多,因此我們要充分利用好商會組織、華資銀行、涉外服務。

我也經常和出海企業講,一定要適應和融入當地的民俗和習慣。時間和熱情比金錢更重要,花點時間參與當地的活動。根據日本當年企業出海的一些回憶文件和研究,那時有不少日本高管每個月會去拜訪當地的市長,參加當地的教會活動,參加植樹節,或者每年送小城鎮的家庭機票,邀請他們去日本看櫻花,這也是一件大家要做的事情。

◎ 第六,要通過風險投資和產業資本的方式,融入當地經濟的發展壯大。

我們在國外投的每一套設備,只要到了柬埔寨、越南、馬來西亞,都會計入當地的GDP,就屬於在地經濟產業的一部分。資本無國界,但產業是有國界的,所以我們最終要融入到當地產業經濟領域。而過去中國VC、CVC所形成的投資能力,能夠幫助我們更快地發展。

◎ 第七,發揮中國的網際網路經驗,創新商業模式,參與新型基礎設施建設。

中國是被網際網路改造得最為徹底的國家。所以這些能力,在未來的出海過程中,辦公協同也好,消費網際網路也好,社區運營也好,社交媒體也好等等,都能夠跟當地經濟做一個結合,加速他們的發展。比如說在家居領域,中國今天23家上市家居公司全部能做定製家居,歐洲幾乎沒有。所以一些中國家居公司這兩年都在實驗:把這套定製家居的智能化管理模型輸出到出海國家,幫助他們進行整個家居行業的定製化改造。

◎ 第八,友善環境和當地社區,我們不能夠任意排污水。當地工會制度比我們嚴苛得多,連越南的工會都是一個獨立部門,我們要去適應它。然後要和當地政府形成親清關係,當然這是最難做到的。

今天的峰會可能吹響了企業出海的第一聲號角,我們希望大家能夠建立一個理性的、建設性的、避險性的思考,讓我們這一次出海變成一次文明出海,而不再是野蠻和掠奪。我們不需要這樣的立場,東南亞也不需要這樣的資本和產品。我們需要更加的友善,能夠以同情與友情之心開啟我們非常遼闊的第二人生和第二次的創業。

最後兩句話送給大家:潮平兩岸闊,風正一帆懸;長風波浪會有時,直掛雲帆濟滄海。謝謝大家!

合作支持

先進團隊合作夥伴:飛書

特別支持企業:建發股份合作夥伴:南方製造業企業家聯盟、新加坡經濟管理學院、啟迪之星 、本選激盪 、胡椒出海、偉事達私董會、WeMeet、香港新華集團、特易資訊、美妙體驗、南風窗、投資者網、大觀天下志、秦朔朋友圈、財經馬紅漫、正見品牌、華人頭條、財經無忌、新加坡眼

AK丨編輯

CH丨編審

吳曉波頻道丨來源