一夜之間大家都在討論擺地攤,你跟上了沒?

聽說還有城管打電話給小販,跪求出攤兒!

一切都要從6月1日說起,李克強總理在山東煙台考察時親切地跑過去問小販:疫情期間受了多大影響、是否享受到房租減免,前幾個月收入降沒降等問題。

接下來,PM李就說出了創時代的一番話:

「國家是人民組成的,人民好了,國家才能好。靠每個人的奮鬥,大家都好了,國家就更好!地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源,是人間的煙火,和『高大上』一樣,是中國的生機。市場、企業、個體工商戶活起來,生存下去,再發展起來,國家才能更好!我們會給你們支持的。」

不管是出於喜好、體驗生活、或是為了生計,無論如何,地攤經濟時隔多年再次火了起來。

武漢、成都、大連、九江瑞昌…中國眾多城市的煙火氣又回來了。

這種人間的煙火氣,可能是早起的一碗豆漿、深夜的十個羊肉串;也可能是大爺們身上的一件汗衫、孩子們放學路上套圈的遊戲。這讓「地攤經濟」相關話題成熱搜專業戶,也刷爆了朋友圈。

還有電影博主P了復仇者聯盟版「出攤兒照」,簡直毫無違和感,真·全民擺攤兒~~~

三巨頭集合,連滅霸都營業賣 自己 紅薯了!

小翼君在新加坡的朋友們也紛紛表示坐不住,連地攤兒擺啥都已經想了五六七八樣了。其實大家可能有所不知,新加坡也已經提倡「地攤經濟」好多年了......

新加坡一百多年的路邊攤文化

如果問你新加坡最美的風景是什麼?大多數居民腦海中都會浮現聞名遐邇的地標魚尾獅,金碧輝煌的濱海灣金沙或是夜晚五光十色的濱海灣花園。不過,這些不外乎是遊客們爭相拍照留念的著名風景,但別忘了還有你看似最熟悉卻又最陌生的小販中心。

而路邊攤,就是小販中心的前身。

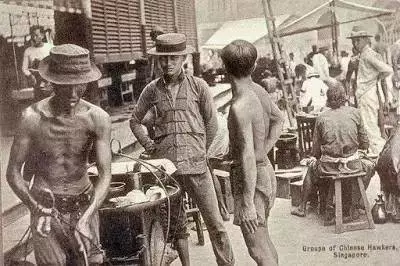

一百多年前的新加坡

早在19世紀的英殖民地時代,路邊攤已經出現在新加坡街頭,大街小巷擠滿了一排排的小販攤位,為大家帶來價格廉宜的美食佳肴。這些路邊攤成為現代新加坡的「傳統」。

當年的美食都是由先輩移民從家鄉帶過來,他們在新加坡住久後成為本地人。移民煮給移民吃,不知不覺間食物多了幾分照顧同路人的情意結。隨著大批移民前來謀生,接著就開拓了飲食文化。街邊美食經歷過時代的演變,不妨看看百年前後的對比:

1860年代,旅遊記者John Cameron

「看來全世界沒有一個城市像新加坡那樣,混雜著各族人群。隨眼望去,儘是流動小販,銷售五花八門的美食。馬來人售賣本地出產的水果,華人和印度人則林林總總,從奶油蛋糕到各式各樣的花生果仁。他們挑著扁擔,將物品分置在兩端的箱子裡。

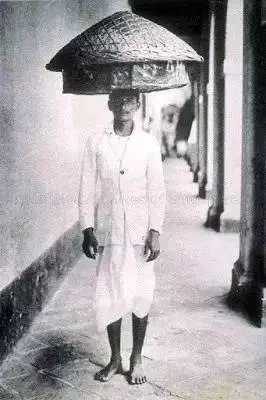

馬來小販

印度人更可愛了,食物是放在頭頂上的。

印度小販

華人的路邊攤最特別,小販將食物器皿挑到擺攤的地方,扁擔的一頭是個木箱子,裡頭的火爐正熱著一鍋湯,另一頭是個菜籃,承著米飯、碗盤、糕點、調味品等。」

華人小販

現代美食家蔡瀾談起他對過去與現在本地食物的印象:「我認識的新加坡很安靜,很小,還有馬來人的甘榜,到處有老老實實在炒和燜的小販。…我現在來新加坡,想吃美食要很努力地去找,不是沒有,所以我是永遠抱著希望。」

早期的路邊攤多數由自己一家人打理,而且專注在一兩道私房菜,以畢生的功力來完善這些菜色,然後將看家本領傳給下一代,傳統美食就這樣代代相傳。這些傳統美食不單只是好吃,還融合了感人的民間歷史、互助與傳承的精神。

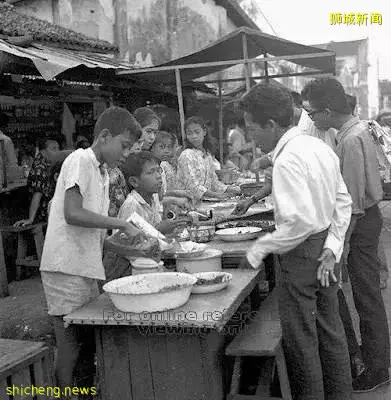

圖片來源:NAS,1965年新加坡

一百年前,新加坡的市區已經非常擁擠,非法路邊小販很多,影響了公路交通。他們的衛生觀念不強,甚至在溝渠上處理食物,使用沒有過濾過的食水。當時的衛生官員表示,許多食物都被蟑螂、老鼠、蒼蠅等污染過,成為散播霍亂、傷寒症等傳染病的源頭。

那個時候,小販過生活也不容易,他們必須向私會黨繳交保護費,甚至為了謀生爭地盤而發生格鬥,傷亡事件層出不窮。

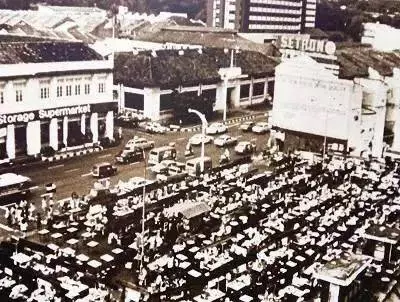

圖片來源:NAS,1970年新加坡

殖民地政府著手管制街邊流動攤販,規定他們必須領取營業執照。不過,政府認為有必要給街邊小販留一條活路,讓那些失業和沒有特別技能的居民謀生,同時為大眾提供廉宜的食物,解決社會民生問題。

殖民地政府曾經嘗試將路邊攤聚集在同一帳篷下,除了方便管制,也可以教導小販衛生常識。1922年,第一間能夠遮陽擋雨的有蓋食堂落成,設在紅燈碼頭附近,接下來在牛車水、奎因街、馬里士他、直落亞逸和烏節路附近開設多五家食堂。

所謂有心栽花花不發,無心插柳柳成蔭,有蓋食堂並不能立竿見影,達到預期的效果,沒多久就被淘汰了,但卻在無意間成為後來的小販中心的雛形。

圖片來源:NAS,1930s年新加坡

戰後到獨立的年代

戰後的年代,百業待興,許多失業人士為了謀生,只好走上街頭,擺賣路邊攤,重現戰前的光景。1959年新加坡自治的年代,人口激增,非法小販達到3萬名。

這些非法的路邊攤沒有適合運作的場地,廢水殘渣都倒在溝渠里,甚至一桶洗碗水可以重複使用,相關的衛生問題十分嚴重。

1957年 Singapore Free Press 報道

「沙爹攤販煮好一鍋沙爹醬,擺在桌面,幾乎每個食客都會將同一串沙爹放進鍋里,沾沙爹醬兩三回。這串沙爹就這樣在他們的嘴巴和鍋子進進出出好幾次。」

實際情形比報道的還要糟糕。熟食小販在公廁外擺賣,大隻的青頭蒼蠅在糞桶嘗盡美味後繼續在路邊攤共享美食,食物衛生可想而知。

圖片來源:NAS,1940s年新加坡

新加坡獨立後,政府嚴厲管制路邊攤,並為兩萬多名非法小販發出營業牌照,強制注射預防針等。到了1969年,那些在大街上執業的路邊攤都遷移到後巷、空地、停車場等。

圖片來源:NAS,新加坡烏節路美食攤

1972年,政府在裕廊Yung Sheng Road建立了第一個小販中心,即後來的Taman Jurong 小販中心,俗稱「六十攤」。顧名思義,剛開始營業時,這裡有60個熟食攤位。

1975年,政府在皇后坊、惹蘭勿剎、德明路、錫安路以及其他地方興建10個小販中心,安置七千名熟食小販。

此後十年間,小販中心如雨後春筍,全新加坡設置了113個熟食中心。到了1986年底,牛車水大廈落成後,最後一批路邊攤正式向新加坡街頭揮別。

自此以後,那種充滿生命力的沿街叫賣的情景,走入只能回味的歷史中。

圖片來源:NAS

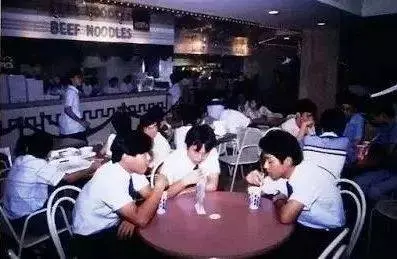

新加坡第一家冷氣食閣

Scotts Picnic Food Court

新加坡最美風景線—小販中心

小販們從早期遍布大街小巷的路邊攤,走向乾淨衛生的美食天地,小販中心猶如「國民食堂」,各行各業的人在這裡享受各種經濟實惠又可口的風味美食。

在小販中心吃飽喝足的一天

美好的早晨從走進小販中心的咖椰麵包檔口開始,表皮酥脆的麵包配上甜而不膩的咖椰醬,雖是再簡單不過的搭配,但一口咬下卻是美味極致的交融,這樣的享受也難怪咖椰麵包成為新加坡國民早點。

口中的咀嚼還未停歇,各種濃郁香醇的滋味,便伴隨大火煎炒的滋滋作響聲撲鼻而來,蝦面、粿條、蘿蔔糕這些外表不起眼的本地美食,總有神奇的魔力能吸引長長的人龍為之瘋狂。