麥當勞快餐店的送餐到桌服務,近日在報章上引起議論。(取自麥當勞臉書)

行銷策略雖要遵照,因地制宜也很重要

快餐店的用餐體驗,一般用十二個字就可以概括:

排隊點餐、付錢領餐、解決一餐。

前面八個字只需幾分鐘,甚至一分鐘就能完成,是快餐店一貫的賣點。

當快餐店成功起來,自然會引起競爭對手競相效仿,曾經的獨特優勢不再獨特,就得另出奇招吸引並留住顧客了。

於是,快餐店學起了一般餐館,開始將顧客的餐點送上桌,卻引起了一片罵聲:

好手好腳的顧客憑什麼裝起了大爺,要上了年紀的店員把他們的餐點送到桌上?

關注《聯合早報·交流站》的蟻粉,相信對以上橋段相當熟悉。

最近就有兩名讀者投函《聯合早報》,指本地的麥當勞快餐店提供送餐到桌的服務實在沒有必要,甚至指顧客「抱著『付錢我最大』的心態,把『被服務』當作理所當然。」

9月26日《聯合早報》讀者來函。(截圖)

10月2日《聯合早報》讀者來函。(截圖)

這兩封投函在網上引起了兩極化的反應,有些贊同兩名《聯合早報》讀者的看法,認為不該加重職員的負擔,也有人認為服務既然是快餐店提供的,那顧客就有權選擇這項服務,不同意這項服務的顧客只要不選擇它就好了。

快餐店將餐食送到顧客桌上,還是近幾年的事。至於他們為什麼推出這種服務,《聯合早報·交流站》的「站長的話」專欄,以及不少網上留言的網民,都提出了幾種想法,大致可以歸納為以下兩點:

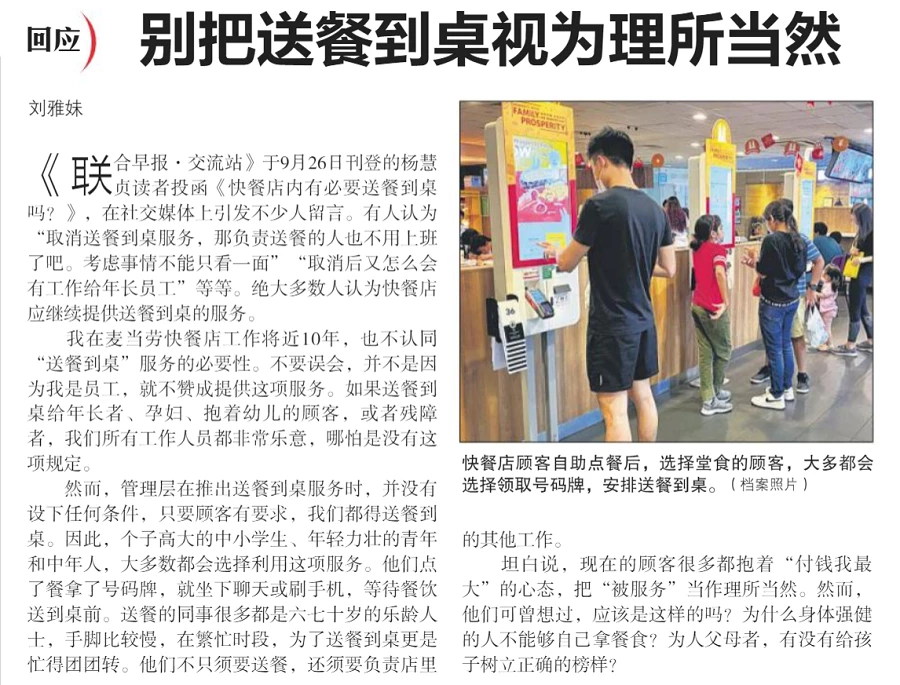

避免取餐區出現擁堵:快餐店現在多數允許顧客在點餐時將餐點客制化,如不在薯條上加鹽、在漢堡包里多加一片乳酪等,加長了顧客的等候時間,因此推出送餐到桌服務,讓顧客到座位上等候,取餐區則留給外帶的顧客和送餐員;

提升顧客在快餐店內的用餐體驗:例如照顧行動不便或單獨帶著幼兒的顧客。一些網民也表示,自己有時獨自上快餐店用餐,有了送餐到桌服務,他們才不至於陷入領餐後找不到座位的窘境。

也有網民指出,麥當勞這種企業畢竟不是慈善機構,在商言商,肯定是看出市場需求、權衡利弊得失之後,才決定提供送餐到桌的服務。

不少網民猜測,麥當勞提供送餐到桌服務的一個原因,是避免在取餐區造成擁堵。(取自麥當勞臉書)

但這些只是推測,目前(10月2日)為止,新加坡麥當勞還沒出面解釋推出送餐到桌服務的初衷。

然而,麥當勞畢竟是家跨國企業,新加坡相信也不是麥當勞全球第一個推出送餐到桌服務的國家,當年麥當勞在自己的家鄉美國推出這項服務時,總該有人出來解釋幾句吧?

答案是:有的。

《海峽時報》2016年11月引述美國《芝加哥論壇報》的報道稱,麥當勞為了加強競爭力,將在芝加哥、波士頓及華盛頓等主要美國城市的分店推出「未來用餐體驗」的概念,其中一些改變就包括觸屏自助點餐機和送餐到桌服務。

當時,這個概念已在英國、澳洲和新加坡等國家試行,並相當成功,因此麥當勞計劃在全美的1萬4000多家分店加以推行。

時任麥當勞總裁伊斯特布魯克(Steve Easterbrook)受訪時表示:

「點餐是餐館用餐最愉快的體驗之一,但在麥當勞卻可能是壓力最大的一刻......我們的目標是解決顧客在點餐方面的煩惱,同時讓我們的職員走出服務櫃檯,與顧客互動。」

麥當勞在新加坡擁有145家分店。(海峽時報)

從企業的角度來看,鼓勵職員與顧客互動,可以拉近企業與顧客的距離,增加顧客對企業的好感,是明智之舉。

但前提是,職員必須有足夠的時間和精力,才能跟顧客互動,給顧客留下好印象。

劉雅妹女士10月2日的投函寫道:

「送餐的同事很多都是六七十歲的樂齡人士,手腳比較慢,在繁忙時段,為了送餐到桌更是忙得團團轉。他們不只須要送餐,還須要負責店裡的其他工作。」

要職員在這樣的工作情況下還扮演類似「形象大使」的角色,恐怕有點強人所難吧!

即便如此,紅螞蟻遇過的麥當勞員工當中,也有不少即使在百忙中仍然笑臉迎人,言談舉止大方得體,值得讚賞。

新加坡麥當勞聘請的員工,好些是年紀較長的樂齡人士,以及特需人士。

這本來是好事,但如果要他們給年輕力壯的顧客送餐上桌,難免會產生「觀感不佳」的問題。追根究底,或許是尊老愛幼、扶貧濟弱的傳統價值觀仍深植許多新加坡人的心中。

新加坡麥當勞管理層要如何解答這道難題,可要考驗他們的智慧了。

麥當勞 送餐到桌 年長員工