關注

NO.423 作者:南馨藝

製圖:聽風者 音頻:辛迪夫

南洋島國新加坡經常下短暫的陣雨,雨水沖刷後,街邊泛著水光的綠植、鮮花與清凌凌的小河、水泊相映成趣,讓整座城市顯得生機勃勃、充滿新意。置身於這樣的場景,人們很難想像這是一個淡水資源極度匱乏的國家。

「花園城市」新加坡。來源.Pexels

地緣谷FM-423音頻:00:0000:00

新加坡位於馬六甲海峽附近,該地區被熱帶雨林氣候區支配,年降水量高達2350毫米,可以說是最不缺水的地區了。但對於國土面積僅有697平方千米的新加坡來說,這麼多雨水也只是匆匆過客。新加坡境內沒有完整的獨流大河,更缺乏體量足夠的湖泊。每年雨季從天而降的淡水只能變成積水白白流走,無法收集和利用。

濱海灣 來源.redants.sg

因此新加坡格外注重水資源,它把國土範圍內的每一滴水,都稱之為水資源。該國沒有嚴格的水源保護區,只有與各個片區的溝渠河流連為一體的集水區。靠濱海堤埧與海水隔斷形成後的濱海灣內湖就是其中之一,周邊是新加坡最繁華的商業區,高樓林立,人們傍水生活,依水而居。

新加坡河畔高樓林立的的萊佛士坊。來源.Pexels

然而有了集水區還是不夠的,新加坡地質條件脆弱,全國幾十年來都面對土地沉降問題,海水經常倒灌。小河流里好不容易存下來點淡水,也很快就被海水給污染了。天上下的留不住,地上流的喝不了,外表光鮮亮麗的新加坡人均水資源量僅211立方米,全世界倒數第二,和隔壁馬來西亞的2萬多立方米相比簡直是小巫見大巫。

時間回到1819年,英國人史丹福·萊佛士把新加坡河西南部沿駁船碼頭一帶的地區劃為華人居住區。那一時期,新加坡還沒有自來水設備,全島所需要的水都得從安祥山和史必靈街的水井打上來,再用牛車運送到市區。於是這片以牛車載水供應用水的地區就被稱為牛車水。

牛車水夜景 來源.visitsingapore.com

直到1823年,新加坡第二任英國駐紮官克勞福已提議打造蓄水池及供水系統。但是這項提議一直被擱置,直到華人慈善家陳金聲在1857年捐出13000元資助建造麥里芝蓄水池。雖然陳金聲的捐贈讓更多人重視水源問題,但蓄水池建造計劃一直拖到新加坡幾年後經歷了一次嚴重乾旱,才真正落實。

位於新加坡海濱公園的陳金聲噴泉塔是新加坡政府建設,以紀念陳金聲對新加坡首個供水系統的貢獻。來源.Pexels

不過隨著二戰結束後外來人口大量增加,僅有一座蓄水池也滿足不了這麼多人的喝水問題。新加坡實在沒辦法,還是找隔壁鄰居馬來西亞買水吧。

1961年,新加坡自治邦政府和對岸的柔佛州政府簽訂了水供協定,根據協定,新加坡可以每天從埔萊蓄水池、地布佬河及士古來河無限量地抽水,為期50年,這份協議已於2011年期滿。1962年新加坡又再次和柔佛州簽了為其99年的水供協議,這份協議讓新加坡擁有可以每天從柔佛河抽取多達2億5000萬加侖水的權利。同時,新加坡則會提供處理過的凈水給柔佛,其水量多達24小時內向柔佛所抽取總水量的2%。

在兩份協定下,柔佛州每天需向新加坡輸送3.5億加侖的生水,當時的價格是每1000加侖3分錢馬幣,解決了新加坡一半左右的水資源缺口。1963年,新加坡索性加入了馬來西亞,就可以免費飲水了。

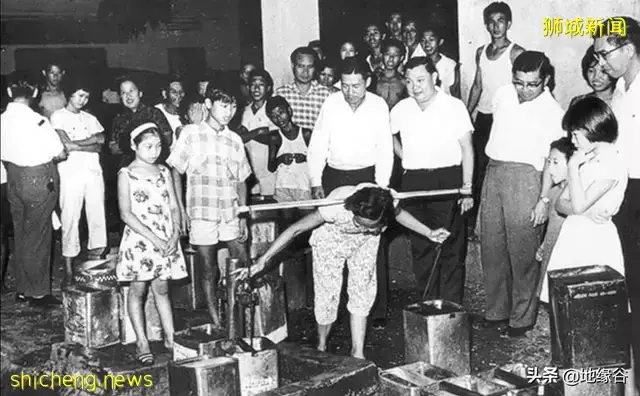

1963年,新加坡遭遇乾旱,麥里芝蓄水池乾涸。政府因此從1963年4月23日起,實行長達10個月的制水活動。當時,水源每星期有三至四天切斷,最長時間為12小時。新加坡民眾必須提著水桶、臉盆到街上的公共水候排隊接水。制水活動於1964年2月28日結束。來源.mothership.sg

新加坡和馬來西亞柔佛新山南部在1962年發生嚴重乾旱,幾個月沒有下雨,到處一片乾枯。圖為當時李光耀(右一)視察蓄水池的水位情況。來源.新加坡聯合早報

可是好景不長,1965年,馬來西亞與新加坡關係破裂,新馬分家。1965年8月9日,新加坡脫離馬來西亞,成為一個主權獨立的共和國。《1965年新加坡獨立協定》中列明,馬來西亞政府必須確保柔佛州政府遵守兩項水供協定的條款,同時新加坡政府也必須確保公用事業局恪守相同條款,該協定也在聯合國備案。

新加坡在李光耀的帶領下飛速發展,經濟很快就超越了馬來西亞,兩岸的心理不平衡就這樣產生了。馬來西亞方面開始拿水供協議做文章,指責兩份協議都是在英國殖民者影響下簽署的,內容條款過於偏袒新加坡。比如在簽訂協議時,柔佛州沒有水廠,無法處理生水,只能出口原料給新加坡,後者把這些生水處理完了之後,再回購引用。當時柔佛州生水的售價是每1000加侖3分,從新加坡買水的回購價是每1000加侖50分錢。有媒體爆料,每年這自來水來回之間,新加坡凈賺6億美元,工業附加值全讓新加坡占了,越發挑動了馬來西亞政府的神經。

新馬兩地之間的輸水管道 來源.fortunetime.sg

但新加坡不為所動,一口咬定協議已經簽下了,不得反悔,而且指出柔佛州缺乏凈水技術是馬來西亞自己的責任,新加坡出了人力電力幫忙處理生水賺點人工費,不存在欺詐馬來西亞的問題。兩邊相持不下互打口水仗,還一度想鬧上國際法庭,一直打到了90年代才迎來了一次轉機。

1990年,公用事業局和柔佛簽署協議,由新加坡出錢建造林桂水壩。水壩的建設和營運費達到3億元,設施歸馬來西亞所有,而新加坡公用局的柔佛河水廠則建在柔佛河的下游。由於達成雙贏局面,新馬水供之爭暫時有所緩解。

PUB(公用事業局)是可持續發展與環境部 (MSE) 下屬的法定委員會。它是國家水務機構,以綜合方式管理新加坡的供水、集水和用水。從 2020 年,公用事業局還承擔了保護新加坡海岸線免受海平面上升影響的國家海岸保護機構的職責。來源.Pexels

林桂蓄水池是柔佛主要的生水來源,這裡的諸水觸動著新柔兩地人的命脈。為確保水源的可持續性,新加坡至今已經斥資10億新元協助保障那裡的水源,其中林桂水壩是最大的項目。工程不僅維護了水源穩定,也確保了林桂蓄水池的蓄水量。目前,新加坡超過一半的用水皆來自柔佛河以及遍布新加坡境內的17座蓄水池。

林桂蓄水池 來源.Pexels

然而新加坡勞心勞力,也沒能解決和馬來西亞的水供爭端。這一情況到了馬哈蒂爾執政時期更加嚴重,新加坡跟馬來西亞在水供協議上面屢次發生爭執,馬來西亞政府總是拿凈水差價的問題說事,要求新加坡多花錢少賺錢。馬哈蒂爾甚至認為,每1000加侖3分錢的水價幾乎等於免費向新加坡供水,因此要求提高水價。新加坡方面則解釋道,隨著該國工業成本上升,當年定下每1000加侖50分錢早就已經是倒貼了,因此不接受馬來西亞的提案。供水續約問題就暫時被擱在一旁了。

邁入21世紀,柔佛水源因為工業發展開始受到污染威脅,柔佛能否繼續保證供水牽動了新加坡的神經。再者,新馬未來可能出現更持久炎熱氣候,屆時必然會影響到水源供應。新加坡每日用水需求量達4.3億萬加侖,隨人口增加和經濟發展的需要,用水需求量預計將在2060年增加一倍,達到8.6億萬加侖左右。也就是說,40年後,新加坡的用水供應量也必須增加一倍,才能滿足那時的用水量。

此外,新馬兩國於1962年簽署的水供協定將在2061年到期,那也將導致新加坡水供情況的更多不確定性。種種挑戰,讓新加坡不得不重新重視水資源的獲取。李光耀每天都在想著如何讓新加坡這樣一個彈丸小國實現供水自給。當時可行的辦法就是廢水再回收了。

早在1974年,新加坡第一座實驗性水供回收廠於裕廊設立。但是當時凈化廢水的技術成本過高,也不穩定。直到2002年,新加坡公用事業局正式啟動再生水計劃,並將這些經過二級污水處理而來的水命名為「NEWater」,意為「新生水」。在缺水危機的逼迫下,新加坡科學家成功讓再生水的水質達到了世界級的飲用水標準。

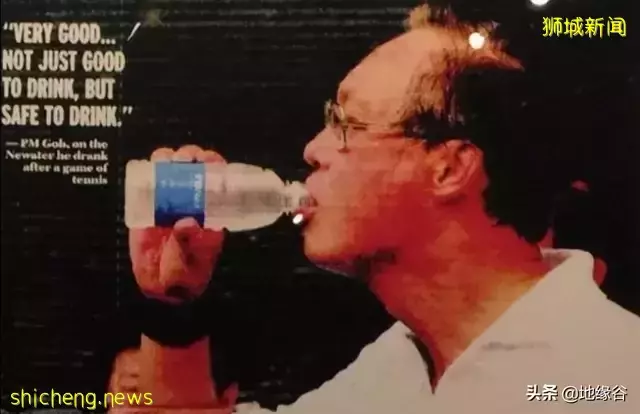

2002年新加坡37周年國慶,吳作棟總理第一個飲用再生水,並宣布以後新加坡人的飲用水都是新生水和自來水的混合水,轟動世界。來源.toutiansg.com

所謂新生水就是通過採用先進的微過濾、反滲透膜、紫外線殺菌等技術將政府統一集中處理過的生活、工業污水進一步凈化,形成的高品質純凈水。新生水大部分用於工業生產,少部分打入蓄水池與自來水的原水混合,在水廠進一步加工後通過自來水管輸入千家萬戶成為尋常百姓家的飲用水。

此後新加坡持續加碼,蓋了一座又一座的再生水水廠。2004年,又有兩座再生水水廠Bedok和Krani投入運營,2007年之前第三座新生水廠Seletar也正式運營, 再生水的供水量提升到新加坡總供水量的10%左右。2010年開始,第五座新生水水廠——樟宜也逐漸投入使用。預計到2060年也就是跟馬來西亞簽訂供水合同結束前一年,再生水將占新加坡全國用水量50%~55%。

2010年,新加坡最大國有企業淡馬錫控股公司旗下勝科工業集團投資1.8億美元,建成了新加坡最大的新生水廠——勝科新生水廠。該廠也是目前世界上最大的再循環水廠之一,目前每天生產約23萬噸新生水,可提供新加坡約15%的用水。但是再生水僅能滿足新加坡全島一半的供水量,所以新加坡也把目光轉向了海水淡化。