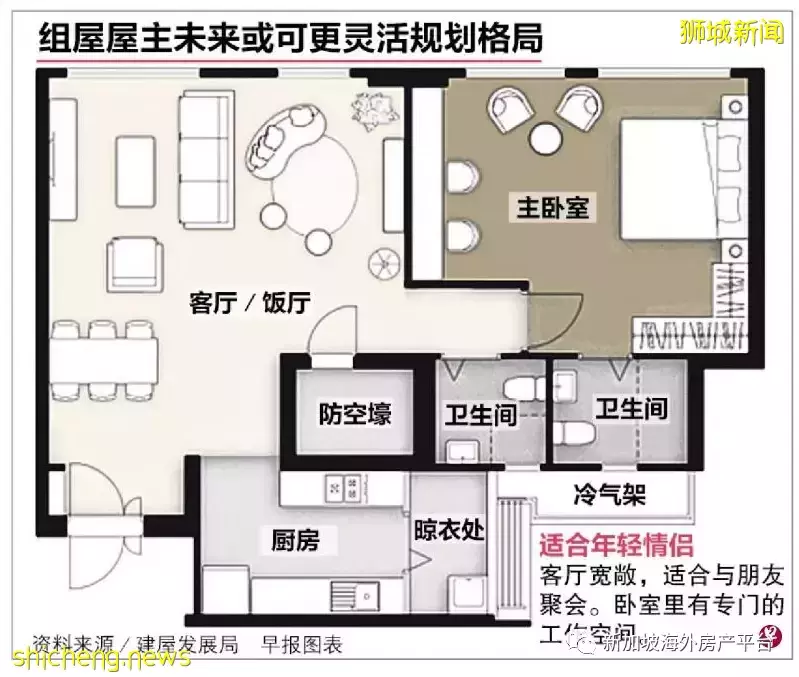

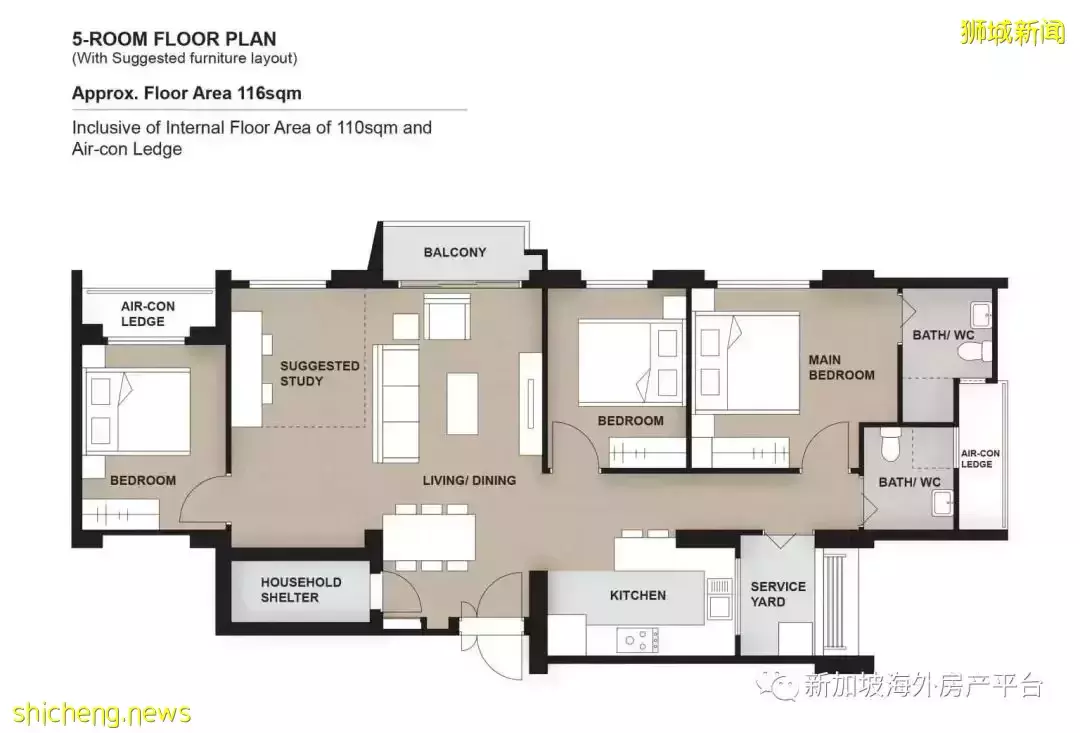

市區重建局和相關機構在探討規劃更多類型的組屋內部格局,組屋屋主未來或可選擇要更寬敞的客廳或是要一個書房。

市建局舉辦長期規劃檢討展覽,以七大主軸呈現。主軸之一是「居住」(Live),強調提供更包容的住屋選擇,滿足新加坡人日益多元的志向和需求。

國家發展部長李智陞受訪時說:「冠病疫情期間,許多人發現住家既是他們的工作場所,同時也是教室,是託兒所。」

雖然我國如今已逐漸走出冠病陰霾,但疫中學習到的許多經驗和教訓都很有價值,比如要確保住屋具韌性。

為應對人口和生活方式的變化,以及不可預見的需求,如疫情後轉向混合工作模式的趨勢,當局正在研究,在組屋設計和內部格局方面更靈活。

李智陞說,較新的預購組屋已將承重牆設計在角落,方便屋主調整屋內空間。如今,當局進一步研究,是否可能提供幾個可定製格局供屋主選擇。

例如,一些人更重視有更大空間可充作辦公室;另一些人傾向於開放式空間,希望廚房、餐廳和客廳之間少一些牆壁。

不同人生階段,對組屋格局的偏愛可能會不同。年輕夫妻可能想要更寬敞的客廳,以便與朋友聚會,但育有年幼孩子的家庭可能更喜歡較大的兒童臥室。

在市鎮層面,市建局也在探討公共空間的分時共享(time- sharing),即在一天內滿足不同民眾的需求,以及更好地利用未充分利用的空間,如地鐵高架橋下的空間。

為實現更包容的住屋選擇,相關機構也計劃建造更多能相互融合組屋和私宅的市鎮。

例如位於碧灣(Bayshore)的未來住宅區將擁有組屋和私宅,配備完善的設施和休閒等。

另一個例子是樟宜路上段地鐵站附近的區域,將建設更多組屋和便利設施,並與現有私宅區無縫結合。