華人佛寺廟宇供奉印度教和馬來土著的神祗? 不錯,新加坡就有這樣的事,而且並不罕見。

例如洛陽大伯公宮,主祀大伯公,配祀的神靈很有特色,除了常見的周倉將軍、觀音佛祖、齊天大聖、武判官、文判官、包公大人等之外,還有印度象神迦尼薩(Lord Ganesha)和結合了華人、馬來人、印度人民間信仰的拿督公。

建於1860年的龜嶼大伯公宮的邊上,則設有拿督公聖祠,相依相靠。

為什麼華人的佛寺廟宇會與印度族、馬來族的宗教和民間信仰發生如此密切的聯繫?

這是因為在移民初期,不同種族通過宗教信仰的和睦共處,可以幫助華人移民與當地土著在聯結方面起一些作用,在一定程度上促進族群之間的和諧共處。

跨越不同族群即是如此,在華人族群內部更是如此。而在新加坡華人社會起著「弱聯結」作用的其中一個環節,就是佛教。

早年華人移民的各幫派團體組織,平常來往不多,但大家都信仰佛教,就有可能把華人分裂的結構——不同的幫派聯接在一起,並使得大家產生一定程度的集體認同感。

一切從墳山說起

這得從萊佛士開埠說起。

萊佛士1819年開埠之後,讓新加坡這座小島跨入了現代化與國際化的快車道。萊佛士從一開始就制定了間接領導本地社群的行政管理模式,即將華人依照方言來進行劃分,並各任命一人為「頭人」。這沿襲了早前荷蘭殖民者的華人「甲必丹」制度。

在移民初期,新加坡華人大抵先在馬六甲立足,再依次遷徙南來。華人會館組織之初多名為「公司」,其任務多為旅客塋墓葬事,孤客遠征,歸葬無所。唯賴鄉親,以收骸骨。故言華人社團,實發軔於公冢,由公冢再組會館。而各宗鄉會館又往往與宗教性祠祀廟宇合而為一。

新加坡最早的墳山之一恆山亭即為代表,新加坡的福建人自行選舉亭主,即為領袖,行使「甲必丹」的治理職權。

(恆山亭在1828年之前實已存在,是新加坡華人社會自助互助的最高典範,可惜毀於1992年一場大火)

這些以方言來區分的幫群,其頭人領袖不但具有雄厚財力,而且願意出錢以行公益,從而成為了諸多善事的緣首,他們更成為了新加坡基礎治理結構的龍頭。

恆山亭並非只是傳統意義的公益組織,而是具有一定「治理權力」的民間自治機構。恆山亭是閩幫領導,後來衍生出天福宮和福建會館。

在殖民地年代,天福宮和福建會館具有支配新馬地區福建人社群的權力,只有經它頒發的婚書,才是合法的婚配;天福宮大董事可以禁止福建女子為娼;統一喪葬與全年的祭祀;還創辦了學校——道南、愛同、崇福、南僑、光華。

新加坡的早期宗教主要受到了這些富商、僑領個人意志與決心的重大影響。這種情況,甚至到了1911年之後也依然如此,太虛大師(1890-1947年)在二十世紀二十年代訪問新加坡的全過程可以發現這一重要特點。即佛教的傳播路線至少到了此時,主要是經由社會中上層、地方聞人(尤其是華人富商)與幫群組織(尤其是墳山、宗鄉會館、商會組織等)在推動。

在這類墳山組織以及民間廟宇之中,正式出家的和尚與僧人或者在家職業居士是常見的宗教執事人員。

佛教僧侶的出現

在十八世紀末至二十世紀初葉的殖民時期,雖然佛教的思想已經滲透到了市民的各個階層,但是信徒還主要是抱著求神拜佛庇佑的世俗心態,而並不特別熱衷於佛教教義教理的追求。香火廟還是新馬本地宗教信仰的主流。

至遲到十八世紀末葉,中國南方的僧人已經非常積極地參加到了新加坡本土的墳山組織之中。在這些墳山組織和寺廟,佛教僧人主要扮演宗教祭祀的角色,甚至主持道教和民間信仰的儀式。新加坡制度性佛教真正意義上的開創者轉道法師,就曾擔任過天福宮的住持。天福宮主祀媽祖,配祀有保生大帝、關聖帝君、觀音、孔子公、城隍、大二爺伯等,是儒釋道和民間信仰合一的廟宇,並非佛寺。

新加坡「佛教圈」中的富商、僑領和文人名流

至少在東南亞地區,宗教活動往往是一個政界人士、幫群領袖、社會聞人、商界精英交匯的場所。 例如,在民間的游神活動之中,這些社會精英往往會隨成為這些活動的顧問、領隊或者爐主等,連政見不同的政黨也會直接參與進來,以謀求與民眾之間的直接互動。

這種活動背後的潛藏因素,遠遠超出宗教本身,而涉及特定社會之中的權威建立、秩序維持、領導層構建,以及涉事者的個人經濟企圖、政治抱負與個人聲望攫取。

一個很好的例子就是新加坡蓮山雙林寺的居士贊助人劉金榜(Low Kim Pong ,1838?–1909)。

劉金榜出生於中國福建漳州南靖,官名元勛,號文超,金榜為其乳名,諡號為誠正。他1858年來新加坡經商,初經營中藥行,後開辦銀號,遂以致富。

蓮山雙林寺始創於1858年,構建花費巨大,除了幾次公開籌款以及幾位大施主的共同出資之外,主要還是由劉金榜來負擔。劉金榜並不吝惜為了公益、慈善與宗教事業的花費。他也曾至少兩次向清廷花鉅資捐官。

著名學者顏清湟提到一個非常重要的觀點,即離散華人社群因為離故國遙遠,再加上清政府的歧視,故無法通過科舉與出仕來獲得聲望、權勢,因此就將地位上升的次序掉轉成了:先獲得財富,再以財富來博取聲望與權勢。

再者,與中國大陸的階層劃分壁壘森嚴不同,南洋商人社會極富流動性。在南洋華僑社會之中沒有貴族、王室、官僚家族,富有者上升為社會領袖,而生意敗落者也迅速下降到社會底層。故像劉金榜這樣白手起家的人,就更有一種以財富來博取更多聲望的心理衝動。

劉金榜不僅富有,而且樂善好施,成為了當時福建幫群的領袖之一。在光緒丙午年(1906年)溥儀的老師——著名清末文人陳寶琛來新加坡為漳廈鐵路募集資金,劉金榜就出資五萬元,認購了一萬股,並因此在清廷晚期將其影響延伸到了北京。

在本地,他也在各界極為活躍,先後歷任華人參事局、保良局委員等,並參與籌建了中華商務總會(今中華總商會)。而新加坡福建幫群的教育機構——道南小學1907年興建時,共有一百一十位商家發起,其中劉金榜捐兩千元,為捐款第二多者,而陳嘉庚的謙益號也只捐了一千元。

時至今日,新加坡至少有兩條道路的命名與劉金榜相關,即中峇魯的「金榜路」(Kim Pong Road)與以其所創建的萬山堂藥行命名的萬山街(Ban San Street), 另外還有一座以其命名的公園——金榜公園(Kim Pong Park)。所有這些,當然並非是因為劉金榜建立了雙林寺所得,而是在其致力於公共建設、基層治理、慈善活動所帶來的成果,但在此之中營建雙林寺則是重要的一環。

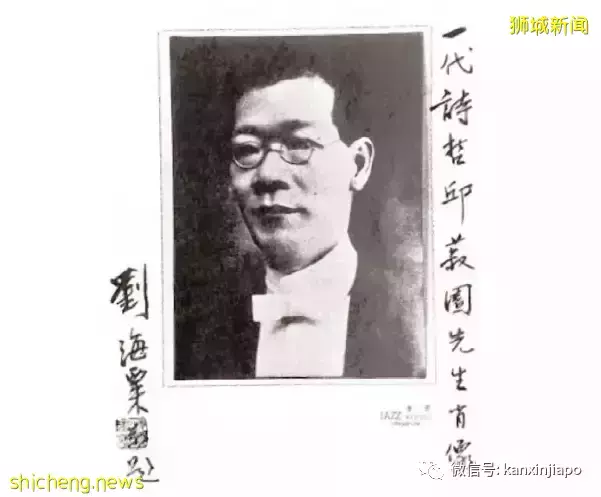

一代詩哲邱菽園

有一人與劉金榜、蓮山雙林寺關係密切,不得不提。

他是新加坡近代著名的商人與文人邱菽園(Khoo Seok Wan,1874?-1941)。

邱菽園,名煒萱,字菽園。幼年出生於福建海澄,八歲時來到新加坡,十五歲返鄉中秀才與舉人,光緒廿一年(1895年)會試落第。因父去世,返回南洋繼承家業。此後生活較為揮霍,加之1907年投資失敗而破產,後傾心於文藝,遂以詩文而名世。

在修建雙林寺的籌募活動中,邱菽園捐款三千元,只少於劉金榜本人及林顯池的四千元,算是最重要的施主之一。

在雙林寺的楹聯之中,還有一副1904年大雄殿落成之後的對聯,其落款為「花翎二品頂戴廣東試用道甲午科舉人董事邱煒萱」。在大雄寶殿的梁簽,邱菽園的排名也是第三。

作為詩人,邱菽園詩集存有大量與雙林寺第六任住持福慧(生卒年不詳)、普覺寺的創辦者鄭雨生(生卒年不詳)、轉道(1872-1943)、二十世紀中葉可能最為重要的新加坡佛教居士——李俊承(1888-1966)以及另一位重要僧人瑞於(生卒年不詳)之間酬答來往的詩稿。

在新加坡的華人社會之中,幫群領袖往往具有一種通過宗教權的構建來獲得紳權的衝動。而商紳與文人名流經常有互動的需要,相互借力。宗教圈不乏商紳與文人名流的身影,是神權與財權、紳權的相輔相成,至今依然。

宗教有助地方性社群的整合

新加坡社會的民間幫群以方言為特徵,具有頗為強烈的排他性。不同方言區的移民往往也有極具地方性特點的不同神祇崇拜。比如南安人崇拜廣澤尊王,金門人崇拜牧馬侯陳淵,安溪人崇拜清水祖師,等等。

這種方言加上宗教上的差異就必然帶來族群上的分裂,以及有時會出現的矛盾。然而這些幫群間固然存有張力,但無論是新加坡上層治理,以及下層生活交流所產生的日漸同化,也都使得各不同幫群有相互溝通以求共存的需要。

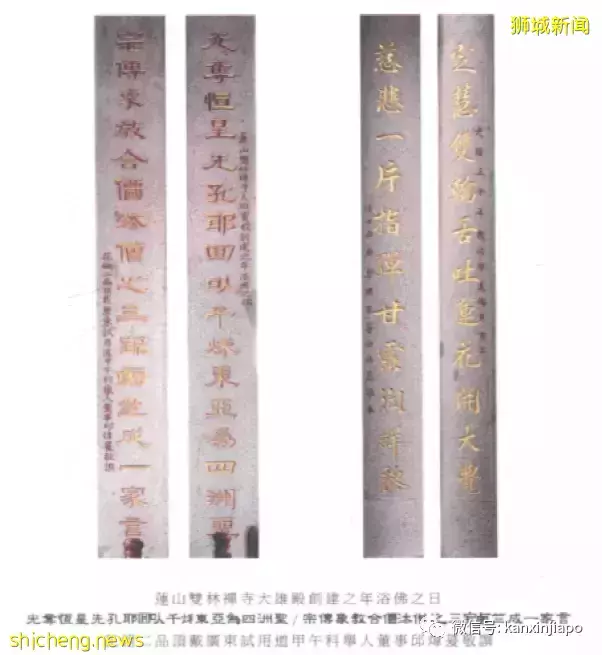

以蓮山雙林寺為例,它是新加坡第一座具有制度性意義的正統佛教寺院。然而即使如此,在此寺之中也必然帶有新加坡本地民俗宗教的若干色彩。比如就供奉的320尊神祇而言,其中除了佛教眾神之外,也包括天后聖母、太陽神、太陰神、太歲神、文昌爺、財神爺、虎爺、呂洞賓、齊天大聖、蓮花太子等明顯非佛教的因素。這說明雙林寺通過制度性佛教的普適性,來整合新加坡本地的宗教資源。

學界早有研究指出,整個海外華人社會網絡中,中國傳統佛教信仰起到了某種「弱聯結」的作用。在特殊的情況之下,它甚至可以用來整合不同國家與擁有不同佛教背景的人群。

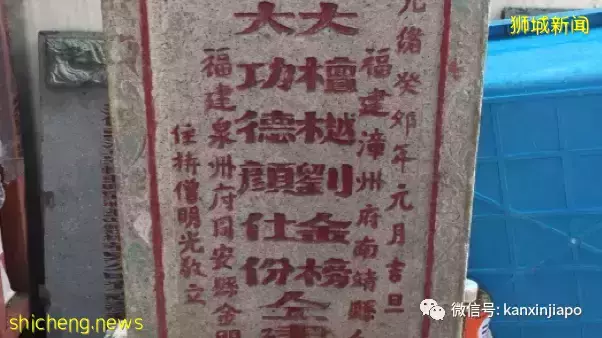

杜南發在《雙林寺創建者重探》一文中提到,1899年《海峽時報》報道,劉金榜為籌建蓮山雙林寺捐獻了56英畝土地,目前已經耗資兩萬五千元,尚需籌集三萬元,有一位Silva先生除了捐獻鉅款外,還當任工程監督一職。

杜南發考證此人全名為Balaga Porolis de Silva,即1920年《募建蓮山雙林禪寺碑記》中所提到的「息里末」,捐貳仟四百元;除大施主劉金榜之外,他是捐款數目第三多者。在所有的董事之中,他排名第八。

另,雙林寺有一份《立大雄寶殿梁簽》(1904年),其中有全部董事與協理的落款,其排序為「大總理信官劉印金榜董事;楊本陞、邱菽園、高萬邦、陳合春、林順池、顏聯發、陳福茂、息理末協理……」。息理末擔任協理一職。

同時,在一副題為光緒三十年(1904年)的楹聯中也有「信士西廊息理末等仝沐恩敬奉」。所謂「西廊」,乃是錫蘭(Ceylon)的音寫。很明顯,息理末來自錫蘭。列名在這個楹聯中的還有來自緬甸仰光的高萬邦和來自印度尼西亞巨港的華人甲必丹謝慶春。