去年,新加坡人自願為公積金進行 「填補」 的數量高達87.5萬項,總額近50億新元;年滿65歲的會員中,有相當一部分選擇不提取任何存款,讓資金繼續留在帳戶里 「生息」。

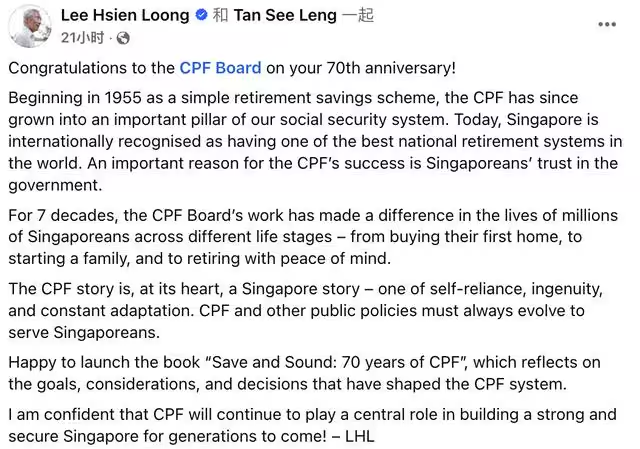

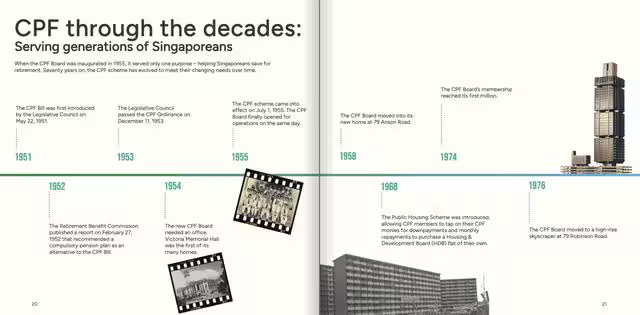

這些看似違背 「金錢自由」 的選擇,背後是一個運行了70年的公積金制度 ——李顯龍在為公積金局「慶生」時形容它:「在1955年,不過是個簡單的退休儲蓄計劃,如今卻已成為新加坡社會保障的支柱」 。

圖源:李顯龍臉書

這份跨越半世紀的信任,既源於國民對政府的託付,更藏在制度 「邊運行邊進化」 的韌性里。它始終貼著民生需求生長,雖然不完美,但卻讓新加坡人甘願把錢 「鎖」 一輩子。

圖源:李顯龍臉書

不把負擔甩給下一代 每代人自己存自己用

新加坡公積金制度從誕生起就堅守 「自力更生」 原則:雇員和僱主共同繳費,每代人自己存養老金,避免像西方福利國家那樣,讓年輕人背負上一代的養老壓力。

這種 「自給自足」 的設計,在李顯龍看來是制度的靈魂:「公積金是規定繳費計劃,完全由個人過去的儲蓄支撐,不會讓下一代承擔負擔」。

這一原則在實踐中不斷強化。例如,公積金終身入息計劃(CPF Life)要求會員在55歲時保留至少基本存款(2025年為10.65萬新元),65歲後每月領取固定金額,直至終老。

即便壽命延長至90歲,帳戶資金也不會耗盡,真正實現 「工作一代養自己,不啃小」。

圖源:中央公積金局

關鍵時刻敢改 從危機中找到平衡

公積金制度的生命力,在於它敢於在關鍵時刻 「動真格」。

1985年,新加坡遭遇嚴重經濟衰退,政府果斷將僱主公積金繳費率從25%砍至10%,雖然員工短期內收入減少,但企業得以存活,經濟快速復甦。

這一 「斷臂求生」 的決策,最終讓新加坡在兩年內恢復增長,證明制度調整的必要性。

類似的調整貫穿70年:1997年亞洲金融危機後再次降低繳費率,2009年推出 CPF Life 應對 「錢花光」 風險,2025年將平台員工納入公積金體系…… 每次調整都直面現實痛點。

李顯龍在70周年演講中提到,這些改變 「艱難但必要」。

例如將公積金提取年齡從55歲逐步延後至60歲,雖引發爭議,但通過設立退休存款、推出終身入息計劃等配套措施,最終獲得公眾理解。

圖源:總理公署

托底不兜底 不讓任何人掉隊

制度的溫度,體現在對弱勢群體的精準扶持。

對於低收入者,政府通過就業入息補助(Workfare)直接補貼工資;家庭主婦可通過配偶或子女的自願填補,獲得公積金儲蓄;建國一代、立國一代等群體,則有額外醫療和養老津貼。

這些措施既避免 「養懶人」,又確保基本保障。

例如,樂齡補貼(Silver Support)根據家庭收入和組屋類型發放,2025年最高每季度1080新元,覆蓋數十萬低收入老人。

李顯龍強調:「基本原則是你必須盡力儲蓄,不足時政府再援助。」 這種 「托底不兜底」 的設計,讓制度既有力度又有溫度。

圖源:中央公積金局

普通人的信任 從買房到養老的全周期守護

對新加坡人來說,公積金早已不是單純的儲蓄帳戶,而是貫穿人生的 「財務管家」:

年輕人:用普通帳戶(OA)支付組屋首付;

中年人:特別帳戶(SA)的利息高達4%,例如每月將部分工資轉入SA,為退休積累「小金庫」;

老年人:選擇 CPF Life 增強計劃,每月可領取2110新元,足夠覆蓋日常開銷。

這種全周期的守護,讓公積金成為 「最可靠的財務夥伴」。即便在65歲可提取20%存款時,仍有人選擇不支取,因為他們相信 「錢放在這裡更安全」。

圖源:中央公積金局

70年啟示: 沒有完美製度,只有不斷進化

李顯龍在紀念特刊推介活動中坦言:「沒有一個制度是完美的。」 但新加坡公積金的70年,正是通過持續調整,讓制度始終 「跟得上人」。

從1955年單一退休儲蓄,到如今覆蓋住房、醫療、教育的綜合保障,它的進化史就是一部 「適應社會需求」 的教科書。

2025年,公積金局推出一站式平台 「PLAN with CPF」,將購房、退休、醫療規劃工具整合,讓會員一鍵查看財務全景。這只是制度進化的又一步。正如李顯龍所說:「我們不能指望一勞永逸的解決方案,必須與時俱進」。

圖源:李顯龍臉書

在新加坡,公積金的信任密碼或許就藏在這種 「不完美卻努力變好」 的堅持中 —— 它承認人性的局限,卻用制度設計激發人的責任感;它不承諾絕對公平,卻通過調整讓大多數人感受到公平。

70年過去,這個 「不完美」 的制度,依然是新加坡人最安心的財務靠山。