新加坡另一家共享單車運營商SG Bike即將走到盡頭,如今,曾經喧囂的共享單車市場只剩下兩家運營商,這一行業面臨的困境又是什麼呢?

從一開始,共享單車行業就必須同時實現公共運輸和商業目標,並平衡政府和私人資金,因為共享單車在不到十年的時間裡從蓬勃發展到蕭條,這種現象凸顯了建立成功商業模式得持續努力。

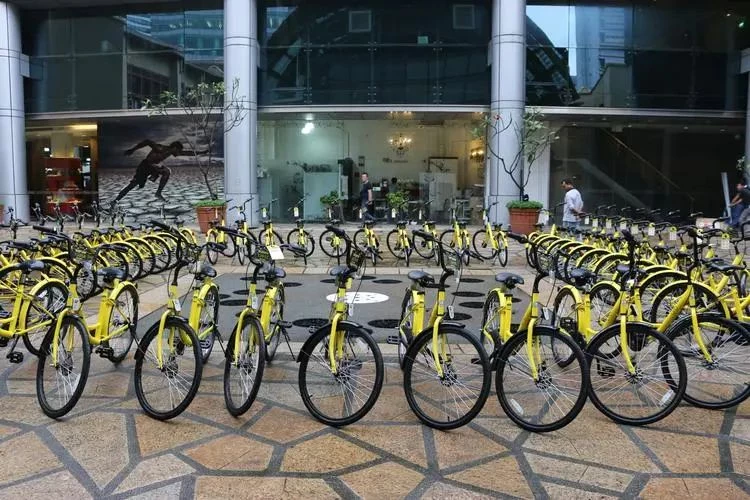

圖源:臉書

發展背景

新加坡作為一個高度城市化的國家,一直在尋求改善交通網絡和減少交通擁堵的方法。

共享單車作為一種環保、健康的出行方式,初期因其便捷性和經濟性迅速受到歡迎新加坡得到了快速推廣。與此同時,多家共享單車公司如oBike、SG Bike等進入市場,提供了大量的共享單車供市民使用。

這段時間,新加坡共享單車公司可謂是迎來繁榮景象。

SG Bike宣布撤出市場

好景不長,隨著oBike 於當年 6 月關閉,打響了新加坡共享單車行業迎來挑戰的第一槍,緊接著,Gbikes 和 Share Bike SG 也於當年晚些時候關閉。如今,新加坡新加坡也只剩下兩家共享單車運營商。

圖源:臉書

SG Bike於周四(3月21日)宣布,在經歷了近七年的運營後,將撤出市場,現有用戶可以在4月底前將帳戶餘額轉移到之前的競爭對手Anywheel的平台。

此次變動意味著Anywheel,自2022年起擁有30,000輛車的車隊,實際上將成為新加坡共享單車市場上的主要運營商。

在該領域唯一的其他運營商是中資公司HelloRide,它於去年7月獲得了運營多達10,000輛單車的許可,這與2018年初共享單車的全盛時期相比顯得較為蕭條。當時,Anywheel、Gbikes、Mobike、oBike、ofo、Share Bike SG和SG Bike共同投放了大約20萬輛無樁共享單車。

隨著oBike 於當年6月關閉,打響了新加坡共享單車行業迎來挑戰的第一槍;緊接著Gbikes 和 Share Bike SG 也於當年晚些時候關閉;2019年,由於未能滿足陸路交通管理局的規定,ofo的運營牌照被取消。

同年,SG Bike還收購了摩拜單車的25,000輛單車。對於新加坡一度最大的運營商即將退市的提問,SG Bike和Anywheel表示,這一安排是基於非商業考量,而是出於「共享單車社區最佳利益」的考慮而作出的。

共享單車全球性問題

交通分析師沃爾特·塞西拉(Walter Theseira)認為,缺乏經濟上自給自足、有競爭力的共享單車模式是「不僅是新加坡的問題,而且是全球的問題」。全球城市面臨的挑戰是找到一個經濟可行且具有競爭力的共享單車模式。

共享單車模式與傳統自行車租賃模式不同,後者往往針對特定地點,並且以服務遊客為主。塞西拉副教授強調,儘管全球各地有著名的共享單車系統,但它們通常需要政府或商業的明確支持,比如企業贊助商的幫助,才能有效運作。

需要政府介入

由於低廉的使用費用以及高昂的維護和重新定位成本,共享單車系統往往需要城市批准的壟斷來減少重複和提高效率,這通常只在自行車流通量足夠大的地區才能實現,可能還需要企業或公共補貼。

是否存在理想的商業模式?

交通顧問譚先生認為,如果共享單車公司在一開始就改善營銷策略,任何商業模式都有更好的機會成功。運營商常常誤判客戶需求,過分強調脫碳和「輕交通」等好處,而日常用戶真正關心的是從A點到B點的便捷性。

人們常常指責新加坡共享單車失敗的原因是缺乏公民意識,但這是普遍的人性,並非新加坡獨有的現象。關於理想的商業模式,譚先生提出了一個促進鄰里之間或擁有自行車的人共享單車的平台,共享單車公司可以通過這種方式擴大規模,滿足不同客戶群的需求。

然而,Theseira副教授指出,任何共享單車模式都必須平衡公共運輸和商業目標。如果完全依賴市場力量,可能會出現只服務於成本效益高的地區,而不一定支持公共運輸目標的市場。

圖源:雅虎

在激烈的市場競爭中,可能會出現只有「有利可圖」的市場被服務,而邊緣市場無人問津的情況,這可能導致市場不夠大,無法支持多個競爭對手,最終導致退出市場。

對於政府是否應該支持共享單車公司,分析師們的意見不一。譚先生認為,政府的過度介入可能會阻礙共享單車公司的發展,如新加坡2016年的共享單車試點計劃因私人運營商的湧入而被取消,政府監管在確保服務質量和可靠性方面是必要的,尤其是在公共人行道和道路上。

Theseira副教授認為,如果共享單車能夠有效填補公共運輸的空白,政府可能需要更多地參與該行業,可能包括提供補貼或簽訂獨家合同以換取更高的服務標準和覆蓋範圍。這樣的參與可能有助於實現共享單車作為公共運輸第一英里和最後一英里服務的目標。

新加坡的共享單車行業在經歷了快速發展和一系列挑戰後,正逐漸走向成熟。未來的成功將取決於企業、政府和用戶之間的協同合作,以及對於技術創新和可持續發展的不斷追求。