有華人的地方就有武術,隨著華人移居他鄉,武術文化也流傳開來。沒有語言的隔閡,僅以身體作為溝通媒介,武術無疑是最容易傳播與被接受的中華文化之一。

新加坡一向是華人移居的其中一個熱門地點。1921年,在本地華商的積極推動下,建立了第一個新加坡精武體育會,中華武術開始在本地紮根。

二戰前至1950年間,在華人會館的帶領下,引入中華拳種及武獅技藝。進入1960年代,悠久的宗派武術開始傳入,如南少林、白鶴、洪拳、太極等極盛一時。

新加坡獨立初期,時任總理李光耀就鼓勵推廣武術。他於1966年在南洋少林國術總會八周年慶晚宴上說,新加坡大部分的移民來自溫帶的中國與印度,新加坡炎熱的天氣會影響移民原有的活力與表現。而將武術運動作為生活的一部分,有助於讓人民生氣蓬勃,維持國家活力。他希望「所有體育團體,不論是長拳也好,南拳也好,起來組織一個有系統的聯合團體,從而鼓勵所有類似的活動。」

另方面,本地武術的盛行跟港台的風潮不無關係,70年代的那一代人受金庸、古龍等的武俠著作的不少影響,加上動作電影的推波助瀾,武打偶像李小龍、李連杰、成龍等更是將年輕人對武術的熱愛推向新高點。不僅是中華武術,連帶日本空手道、韓國跆拳道也是風靡一時。

上世紀武術的蓬勃發展,為今日新加坡欣欣向榮的武術版圖奠定了基礎,至今全國200多個武術團體百花齊放。按各特色,可簡單地劃分成三個領域:傳統武術、競技武術、綜合武術。

傳統武術是由先輩留下,代代相傳的格鬥方式包括徒手和器械,至今已發展出不同的派別與風格,各有一套的技藝和理念。

競技武術則是作為競賽用途的武術套路,根據國際武術聯合會的規則編成,經過武術界前輩的努力逐漸完善。它自上世紀50年代開始流行,至今形成一個完整體系。

除了傳統的中華武術,多元文化的新加坡也匯聚了不少來自其他地區的拳種,包括泰拳、韓國跆拳道、巴西柔術、西洋拳擊等,形成百家爭鳴的現象。

本期專題走訪了武術界的新移民,分享他們對武術的熱愛與追求。他們也分別以教練與學員的視角,來闡述不同派別的武術意涵與發展。

傳統武術

不在拳腳,而在文化

武術,源自人類攻擊防守的本能,但不止於一來一往的拳腳比拼,實則蘊含特有的民族性與文化氣質。千百年來,一脈相傳的拳械功夫,是歷史、文化與生活智慧的結合。

武術隱藏文化底蘊

▲周悅文表演蛇形竄拳

生於武術之鄉的周悅文(永久居民,原籍上海),四歲開始練拳,70年代末,他拜八卦掌第三代傳人紀晉山為師,學習八卦掌、岳家拳、迷蹤拳,後追隨大師李尊思學習心意六合拳。

2004年,他為給孩子不一樣的教育與成長環境,毅然移民獅城。他在精武武館教了幾年課後,在2011年創辦民強武術健身中心,將迷蹤拳與六合拳帶來新加坡,問題是北拳南傳,是否會引起「水土不服」?

▲周悅文帶領新加坡學員

遠赴上海參加中國武術比賽

「這個局限是有的,但問題不大。其實,不管北派、南派,基本功都一樣,況且現在的訓練方式都很科學,著重練速度、練力量,鍛鍊的方式都一樣,打出來的風格不同,那是因為不同派別的功夫隱藏的文化底蘊不同。」

他也指出,南北武術早有融合的例子,佛山黃飛鴻的無影腳便是一例。「一般南拳都是以手、腰為主,而黃飛鴻進行了創新,把北派的一些腿腳的套路也融入到南拳里,所以我們不應該太局限地看待武術。」

生活習慣融入動作

武術中,每打出一個動作,都是與一個人的生活、耕種、打獵、戰爭的結合。周悅文認為,教拳等同是將中華歷史、禮節與傳承教給新一代。

「比方說,中國人將日常動作,摸鬍子、卷長衫、盤辮子等習慣都融入武打的動作里,也有人說,心意六合拳是岳飛被困牛頭山,因為看到動物搏鬥而開創的一套拳法。」

▲周悅文(中)帶領學生

在岡州會館表演八極拳二儀頂

周悅文表示,他沒有創新拳種,因為一個拳種是一個時代的產物,是老一輩的拳種經過戰爭、社會動盪的洗禮後,千錘百鍊凝聚而成的一種文化。武術,可磨練一個人的意志,讓性格更沉穩。

少林武術不拘一格

▲郭志峰

弘揚少林拳的郭志峰(永久居民,原籍河北)也同意「武術作為一種文化傳承」的說法,「我們應該視之為對老祖宗的一種敬畏,把傳承發揚開去並以史為鑑,從武術的演變來了解歷史。」

▲郭志峰率領眾師兄弟們在少林寺練拳

他八歲被送到少林寺學武,經數十年苦練,成為少林寺的俗家弟子,第34代武僧。2006年,他因到新演出舞台劇《黃飛鴻》與本地結緣,之後受邀成為武館助教,開始在本地的教武生涯。2011年,他自立門戶,成立「少林俱樂部」,致力於教授傳統的少林拳如羅漢拳、金剛拳、大洪拳、小洪拳等約百套拳種,每年收生人數維持在一兩百人左右。

▲郭志峰攝於一手創建的少林俱樂部

「少林武術其實是不著相的,它沒有固定在某一個模式,而是有想像與發展空間的。當你練了身法、步行的基本動作,就能衍生更多的東西,當然那必須有幾十年的功力,並掌握到精髓才能推演出新的東西。」

他說,武術已經不適用于格斗,而是以強身健體、平衡生活為訓練目標。少林武術之所以博大精深,是因為經過千年變革的洗禮,而每一次的銳變都讓它更強、更適應時代。

闖過心中的木人巷

很多人好奇,作為少林弟子的他,是否也要經過銅人陣、木人巷的考驗才能畢業?他聞之一笑:「這是電影的誤導,沒有這回事,必須通過的反倒是心中的關卡。」

「少林師父的手裡,永遠拿著一根棍子,你做不好,他就一棒打過來,很嚴格但效果很直接。」他記得上山練跑時,曾經多次跌倒,最慘的一次連膝蓋骨都露出來。他說,手斷、胳膊斷,是很正常的事。

「我也經歷過挫折,也曾想過放棄,但老爸常跟我說,眼前的一點苦算得了什麼呢?如果學不明白,就要不恥下問,認真探索問個明白,把難關給撐過去。」

郭志峰將自己的體會融入他的教學,「一個人在學跑時難免會跌倒,我就蹲在旁邊,陪著他哭,然後讓他自己站起來,這是為了讓學生的內心壯大起來,學會接受失敗,再把自己激勵起來。」

他特彆強調,學武的人,心理的素質特別重要,心理障礙若沒有克服,動作就永遠做不好。

競技武術

比賽為了什麼?

競技武術為應付比賽而生,可不是每一個習武者都能成為王者,日積月累的訓練,矢志不渝的堅持,到底為了什麼?且聽三位導師細細道來。

將武術推向世界

▲張峰在競技台上一展英姿

國家隊教練張峰(新公民,原籍山東)原是武術運動員,得過冠軍,退役後在遼寧當省隊教練,也帶過不少冠軍隊。2010年移居本地,2013年受聘於新加坡武術龍獅總會,擔任我國國家隊武術教練至今。

比賽,自然是為了獲獎。對張峰而言,他在新加坡面對的挑戰是時間。「在中國,專業的武術隊是全天訓練的,上下午,甚至晚上都在練,這裡則是利用學生課餘的時間。在新加坡做運動員挺不容易,因為大家都是把學校功課放在第一位。」

▲張峰率領新加坡隊參與2022年世界青少年武術錦標賽,獲得3金、7銀、4銅的成績。

張峰既然身為專業教練,自會爭取以最少時間達到最好的訓練效果,近年來帶隊出國比賽的成績是最好的證明。遠的不說,去年征戰東南亞運動會贏得二金三銀一銅,成為客場最佳成績的同時,也刷新了團隊歷來的記錄;同年底在世界青少年武術錦標賽也贏得三金七銀四銅。

▲張峰與隊員參與2022年新加坡國慶表演

他說,亮麗成績是教練隊員合作無間的體現。這些隊員都是從本地全國賽的前三名挑出,並經過武術總會選拔,「我們會根據選手的武術水平,和未來的發展條件做出評估,對有潛力的選手進行培訓。考量的不是一場比賽的結果,而是選手在武術發展上的整體條件,未來代表新加坡出賽的機率等。」

同一套拳由不同人打出來是有差異的,因為不同性格的人有不同的理解,比如速度快慢、展縮收放及力度的施展等,張峰的任務就是在個人風格的基礎上,協助他們把對武術的「感覺」發揮到極致。

張峰表示,站上世界舞台的競技武術,是將中華文化推向全球的最佳途徑,希望有朝一日中華武術能入駐奧運,讓更多人接觸到。

不一定要拿冠軍

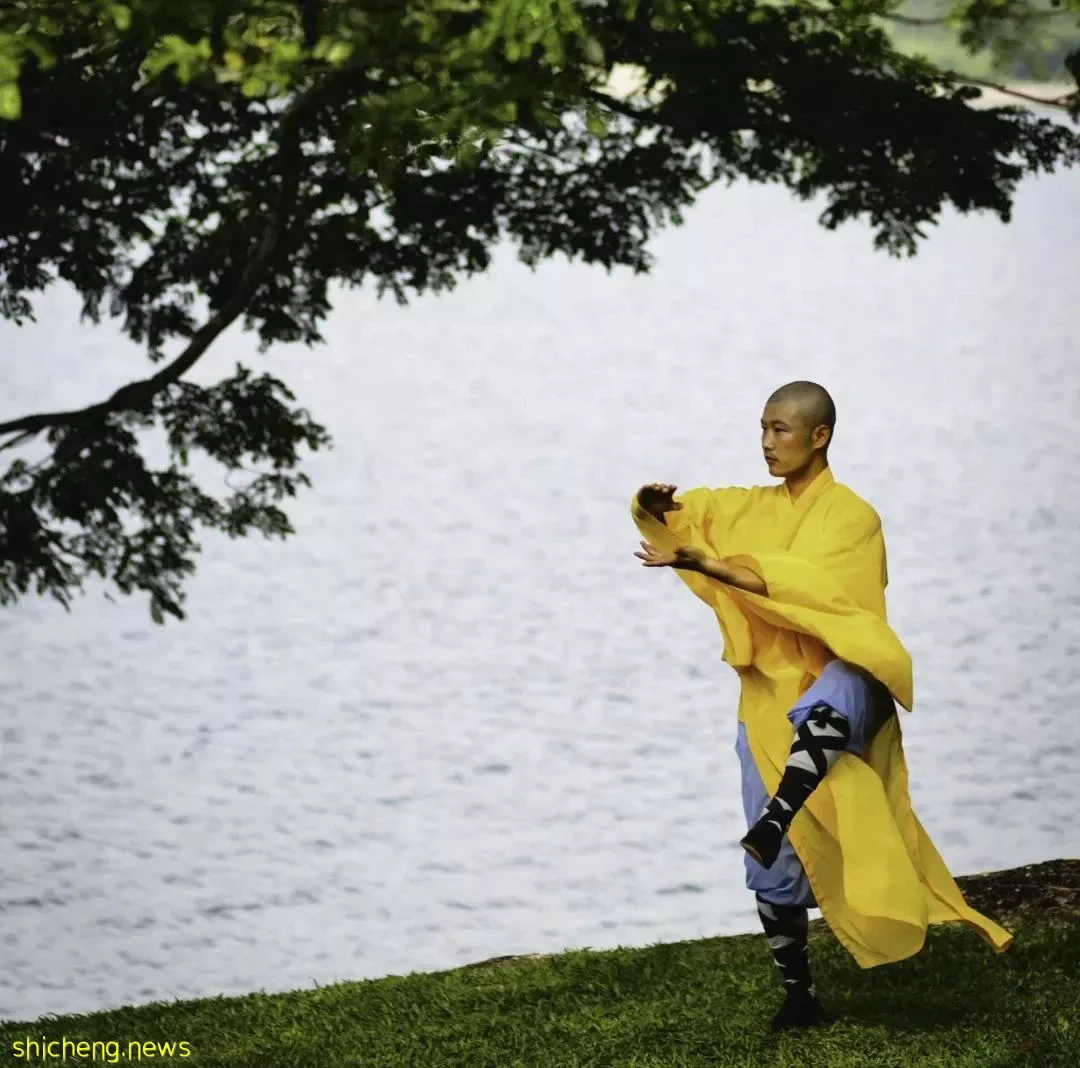

▲胡剛練習太極拳

說到競技人才的培養,其他的民間團體也功不可沒。新加坡國際武術文化交流中心主席胡剛(持就業准證,原籍安徽)表示,從新手到選手的培訓並非一步登天,特別是由零到一的階段,需要時間與耐性。

胡剛九歲起在全日制武校習武,大學修讀運動學讓他巧妙地將武術與運動結合。2007年來新後,他先擔任新秀武術中心總教練,2016年與友人成立中心,為我國發掘不少優秀的武術苗子。

▲胡剛(左)與參與東運會

獲得金牌的學生王麗苓(中)合影

對於新秀的培養,他主張因材施教,有的可以進行專業培訓,有的則維持在個人愛好的層面。「學武不一定是要拿冠軍,而是在自己的能力範圍內做到最好。每個人的自身條件不同,關鍵是將自己的潛力發揮出來。」

堅持與承諾也很重要,他說,「專業就要有專業的態度,必須接受持續訓練,不能三天打魚,兩天曬網,還要培養他們的團隊意識、合作精神、強大的自律等。業餘的,訓練時間就比較寬鬆。」

在中心活動的近600名會員,基本上都是新加坡人,其中馬來族、印度族群占了8%。近年來,有新移民激增的趨勢,他說,可能武術是最能展現華人傳統的一項運動吧。

胡剛也主辦一些武術相關的文化講座,邀請經驗豐富的武術家分享學武心得,講解各個流派的拳種與器械、優勢與不足等,或是舉辦一些賽事、武術營之類的活動促進交流。另外,中心也力所能及地為低收入家庭小孩提供免費的武術培訓,不僅分文不收,還贊助衣服和器械,而中心的部分收入則捐給新加坡兒童零用錢基金。