2021年1月28日,這對於大多數人可能都是一個再平常不過的日子。

可對於新加坡來說,這可算是一個「大喜之日」。

在這一天,常年在各種排行榜上盤踞的新加坡又雙叒收穫三重大喜:

亞太區個人化醫療服務位居榜首;

最新全球廉潔榜上排名第三;

連續15年被評全球外派員工最宜居城市。

三大榮譽在1月28日這一天蜂擁而至,看似好運天降,其實都是新加坡默默努力過後取得的耀眼成績。

如果把時間調回55年前,大概沒有人會想到,一個破敗、擁擠、貪腐成風的「棄子」會和它今天所取得的成就有半毛錢關係。

我們今天就來說說,「三喜臨門」的新加坡到底有多優秀!

01. 醫療之效,優秀!

近日,根據衛生調研機構Future Proofing Healthcare發布的首屆「亞太區個人化醫療指數」(Asia-Pacific Personalised Health Index)調查顯示,新加坡以整體得分71分位居亞太區榜首。

這項排行榜以四大類別,政策框架、醫療資訊、個人化技術和醫療服務中的27個項目,來評估各個地區的醫療系統是否具有提供個人化醫療服務的能力。

但這並不是新加坡第一次在醫療系統排名中取得好成績。

2020年,在WHO發布的世界醫療體系排名中,新加坡位列第三。新加坡的醫療衛生系統也曾被世界衛生組織評為亞洲最有效的醫療衛生系統。

要知道,在疫情之前,新加坡一年在醫療保健方面的支出占全國GDP的4.25%,低於中國的5.32%,更遠遠低於美國的16.84%。新加坡醫療體系的高效可見一斑。

那麼新加坡為什麼可以擁有如此高效的醫療能力呢?

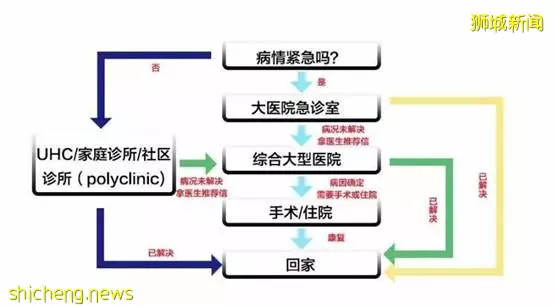

首先,最重要的制度創新是嚴格的醫療分級和轉診制度。

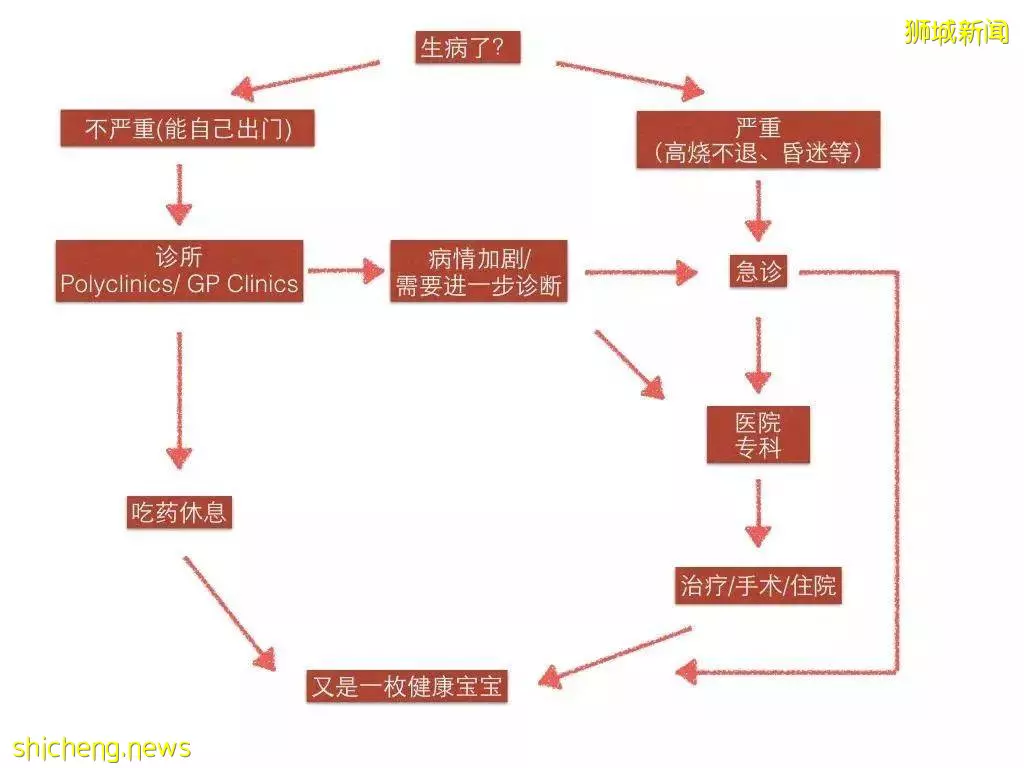

新加坡全國的醫療體系,可以分為三個層級。

最底層的,是遍布全島各地的基礎醫療單位,包括社區醫院、診所和護理院。這些醫療單位是病人生病時可以造訪的第一層機構。絕大部分我們平時常見的毛病,比如感冒、咳嗽、小傷小痛什麼的,都可以去這些機構解決。

中間一層是新加坡的各種綜合性醫院。如果一些毛病在診所或者社區醫院看不好,那麼就需要診所醫生寫推薦信,將病人送去綜合性醫院向專科醫生進行就診。

而頂端的金字塔尖則是一些專科醫院,比如癌症治療中心,精神病治療中心等。

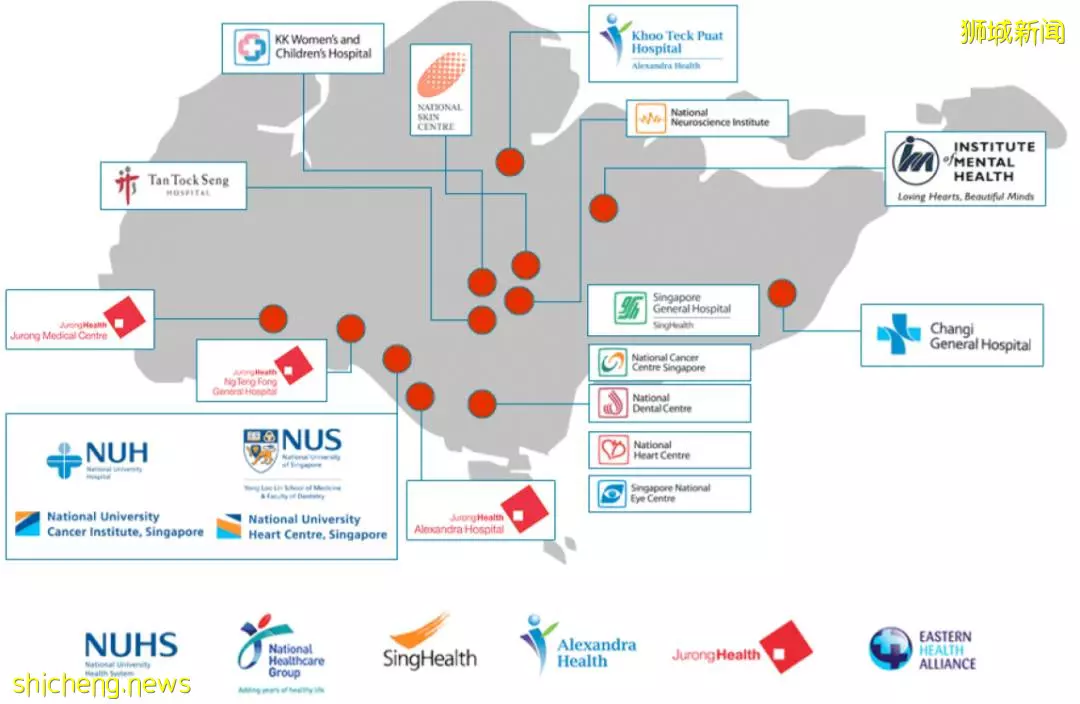

目前,新加坡有7家公立醫院,其中包括5家綜合性醫院、1家婦幼醫院和1家精神病醫院。還有包括腫瘤科、心臟科、眼科、皮膚科、腦科和口腔護理在內的6家專科醫療中心。

此外,這裡還有多家社區醫院,可為康復期病人以及無需前往綜合性醫院就診的老人提供及時的醫療保健服務。

分層級的醫療系統,可以有效的將病患分流:一些不是很嚴重的疾病,在診所和社區醫院那一層就可以應付,無需去大醫院占用寶貴的醫療資源。

這種制度保證了病患的合理分流,能夠讓最需要的人能夠接觸到層級優質的醫療資源。

其次是,新加坡建立了很好地將公私醫療保障相結合的制度。

很多人對西方國家的醫療制度有一句總結性的話——「死得起,病不起」,意思是說醫療費用高昂,如果得了什麼大病,隨時會傾家蕩產。

新加坡的醫療費用同樣高昂。但是在這裡,很少人得大病時需要承受如此巨大的經濟壓力,秘訣就是各種各樣的醫療保險。

新加坡的醫療保障制度體現了公平與效率的原則,形成了多元化和合理的籌資機制,注重政府與市場在醫療保障資源配置中的不同作用。

李光耀指出,政府應當提供良好的保健服務,但同時要求人們負擔一些費用,以確保它不致被濫用而又能控制成本。

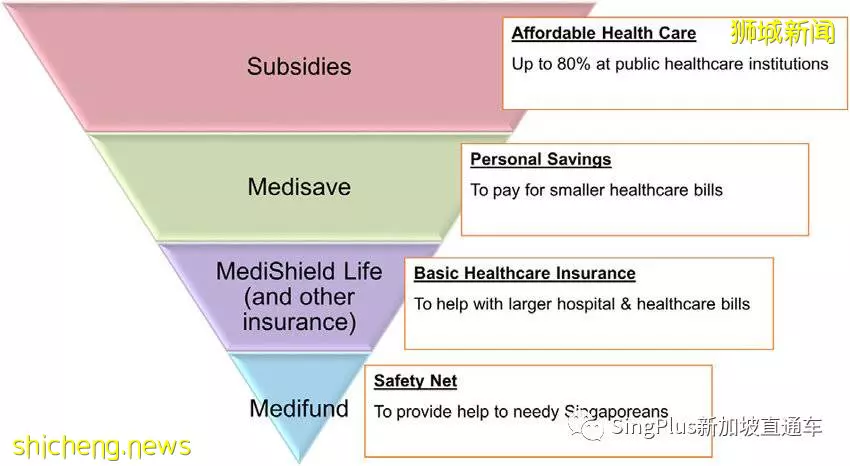

在這一指導原則下,新加坡政府建立了「3M」基本醫療保障制度。整個醫療保障制度強調以個人責任為基礎,並且對所有國民實行統一的醫療保健。

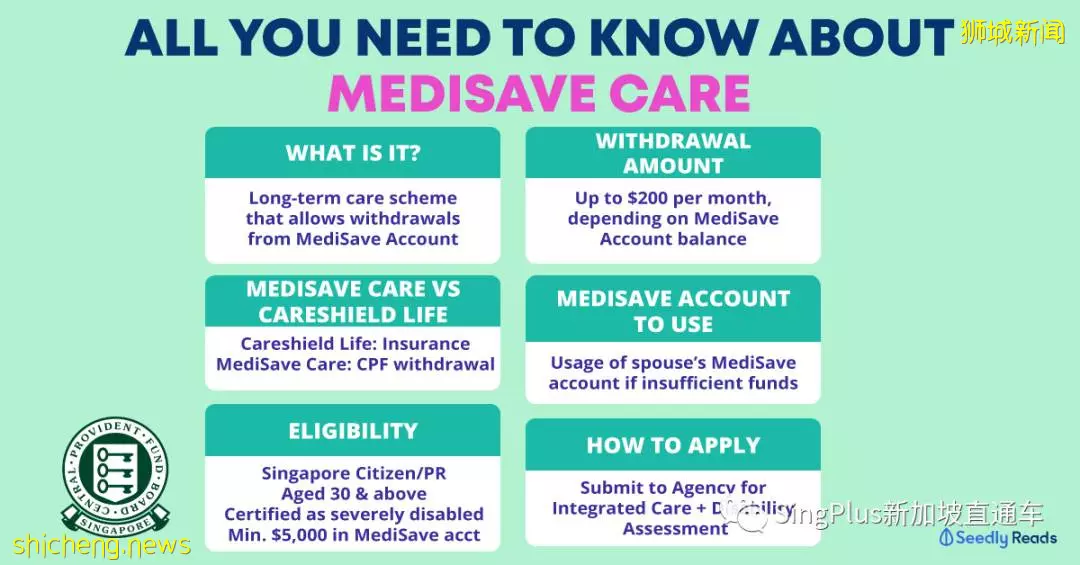

「3M」基本醫療保障制度,即:健保儲蓄計劃(medisave)、健保雙全計劃(medishield)和健保基金計劃(medifund)。

與其他醫療保障制度相比,新加坡模式的最明顯特點就是建立了一套有效的資金籌集和運用體制。

在新加坡,健保儲蓄計劃(medisave)是一個全國性的、強制性參加的儲蓄計劃,幫助個人儲蓄,以用於支付住院費用。每一個有工作的人,包括個體業主,都需要按法律要求參加醫療儲蓄。

健保儲蓄運作起來就像個人的銀行儲蓄帳戶,可以為本人或者直系親屬支付當地的醫療費用,主要是支付公立醫院和某些獲准使用medisave的私人醫院的住院費用和某些門診費用。

作為醫療儲蓄方案的補充,新加坡每一位公民和永久居民還會自動參與政府主導的健保雙全計劃(medishield)。

這個計劃本質上是一種針對個人重大疾病的醫療保險,旨在補貼患者的長期住院費用和重大疾病的巨額治療費用。

健保基金計劃(medifund)則是新加坡政府為幫助貧困的新加坡人支付醫療保險費用而特別建立的一種捐贈的基金。

那些無法自行承擔住院費用的新加坡人可以申請保健基金的援助。每個醫院都設有保健基金委員會,負責審批和發放。

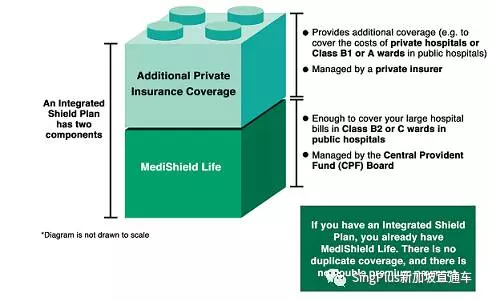

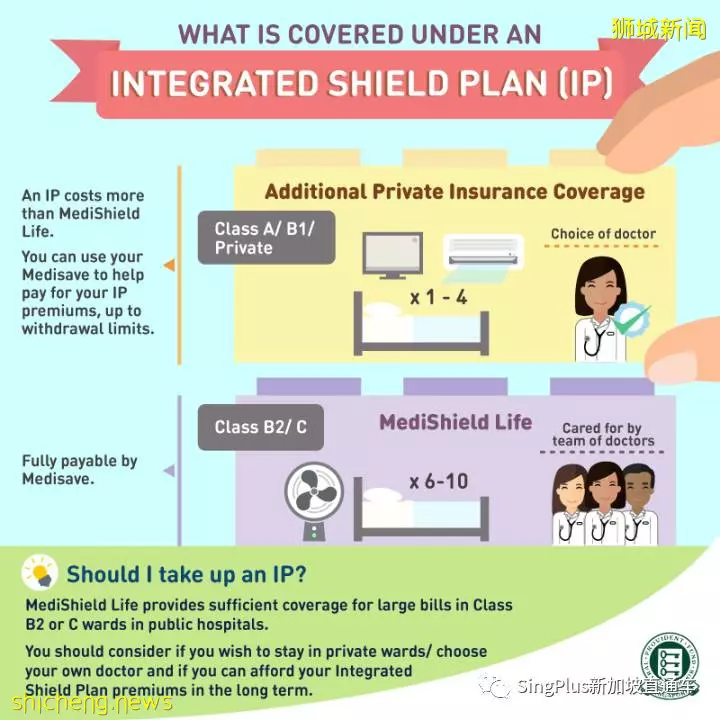

在此基礎上,新加坡政府還與本地最大的幾家保險公司合作,推出可供本地人和外國人購買的升級版終身健保保險(Integrated Shield Plan)。

升級後的終身健保保險不僅每年可賠付的額度大大提高,也給受保人前往私立醫院或公立醫院住高檔病房、享受更舒適醫療環境的條件。

這種由政府、個人和保險公司共同承擔的醫療保障制度,既在相當程度上減輕了政府的財政壓力,又因為個人需要承擔部分醫療或保險費用,減小了個人濫用醫療資源造成浪費的風險。

相比於很多提供全民免費醫療的國家,新加坡模式顯然更高效。

除此之外,新加坡對於醫生培養和選拔高標準、嚴要求。所以醫療隊伍的整體水平和素質在世界領先。

新加坡的醫療管理非常嚴格。成熟的醫生至少需要6-8年的培訓,並在晉升副主任之前到英、美等醫學技術發達的國家進行1-2年的學習和研究,受訓於世界頂級的醫療機構,如MD安德森癌症中心、哈佛醫學院、紀念斯隆凱特琳醫療中心等。

新加坡私立醫院的醫生中,有40%都有他們自己的臨床科研課題,其中一些醫生還深造拿到了博士學位或受聘於高校成為教授。

在這裡,與醫療相關的一切都有明確的標準,新加坡的衛生部對手術費用、手術的具體方式和用藥規範都實行嚴格監管,在醫療用藥、醫療設備、法醫鑑定和防輻射保護等方面也都有相關條例。

這樣就很大程度遏制了醫療行業權力尋租,醫院腐敗,醫生回扣這些問題,保證了病人的利益和安全。

在新加坡的醫療機構的硬體設施上,與中國醫院千篇一律的建築風格不同,新加坡的醫院給人的第一印象通常是整潔、精緻和美觀。

醫院的一樓大廳通常有咖啡廳、快餐店、甜品店,還有鬱鬱蔥蔥的綠色植物和供休息的長椅。在給就診者和其親朋提供便利的同時,也能在一定程度上緩解醫院常有的壓抑、緊張的氛圍。

另一方面,新加坡高質量的醫療服務得益於以患者為中心的培訓和評價體系。

醫院非常重視醫生的服務態度,年輕醫生會接受專門的和患者溝通交流的培訓。來自患者的評價是醫生獎金高低的衡量指標。得到一定數量好評的醫生,能佩戴名字鍍金的胸卡。

無論你是多有名的教授,發了多少文章,都無法改變你胸卡的顏色,只有來自患者的好評,才能讓醫生的胸卡閃閃發光。

這就是新加坡式的全民醫療,儘可能兼顧了公平和效率,利用有限的資源創造了高效的醫療系統。

02. 廉潔之風,優秀!

1月28日,國際反貪污組織「透明國際」(Transparency International)公布了2020年全球廉潔指數排行。

新加坡在這一排行榜上,在180個國家和地區中與芬蘭、瑞典和瑞士並列全球清廉國家第三名,也是唯一排名在10名以內的亞洲國家。