持續了將近兩年的新冠疫情,給全人類帶來了前所未有的挑戰。

雖然疫苗和藥物陸續問世,但最令人們恐懼的,還是感染上新冠病毒後,對身體造成的各種長期影響,特別是還不能接種疫苗的孩子們。

但大家往往都沒有意識到,新冠對沒有感染上病毒的孩子,也有不小的影響。

去年,KK婦幼醫院和國大醫院一共受理了約5000名兒童發育遲緩的新病例,而在2010年和2015年,確診發育遲緩的兒童只有2500例和4000例。

確診的兒童中,60%是泛自閉症障礙(Autism Spectrum Disorder)和語言語音發育遲緩。

專家表示,數據增加的原因有很多,包括家長對幼兒發育問題有了更好的意識,學前教育中心和社區在檢測兒童發育方面的系統有所改善,所以就有更多的兒童發育遲緩問題被發現,從而到醫院求醫。

但自從疫情爆發以來,2歲以下幼兒的發育遲緩確診率增加了約1倍,2歲以上的兒童發育遲緩和心理方面的問題案例也增加許多。

營養單一

由於居家時間變多,以及餐廳堂食的限制,家長帶孩子外出就餐的頻率變低。

很多家長同時也需要工作,沒有時間和精力給孩子準備營養豐富的餐食,或是放縱孩子不良的飲食習慣。

另外,長期在家沒有出門,日照不足,導致孩子缺乏維生素D,影響骨骼生長……種種原因導致孩子吸收的營養變得單一,生長發育的速度變慢。

運動量不夠

由於疫情的影響,更多家長避免帶孩子到遊樂場玩耍,足不出戶,家裡也沒有足夠的空間讓孩子運動。

有研究表明,比起運動量充足的孩子,缺乏運動的兒童更易發生免疫力的降低和焦慮、煩躁等身體和心理的健康問題。

社交機會減少

有些家長選擇不送孩子去託兒所或幼兒園,給孩子請假,或直接退學,限制了孩子與他人接觸和交流的機會。

辣媽的粉絲群里也有不少家長給孩子請了假

兒童期的心理滿足主要來自於同伴和環境的刺激,社交互動、認知刺激的減少、暫時性地脫離社會,可能導致兒童的語言發展和社交發展遲緩,甚至是心理發育失常,大喊大叫、哭鬧、摔東西,對原來喜歡的事物興趣降低,注意力不集中,甚至出現抑鬱、孤僻,拒絕溝通的情況。

使用電子設備時間過長

一些兒童變得容易發脾氣,無法調節情緒,注意力時間縮短等。那是因為使用電子設備的時間過長,對認知發展造成了影響,也不利於視力發育。

同時,長時間使用電子產品影響孩子的睡眠時間,從而影響生長激素在夜間的分泌水平,對身高生長不利。

環境的影響

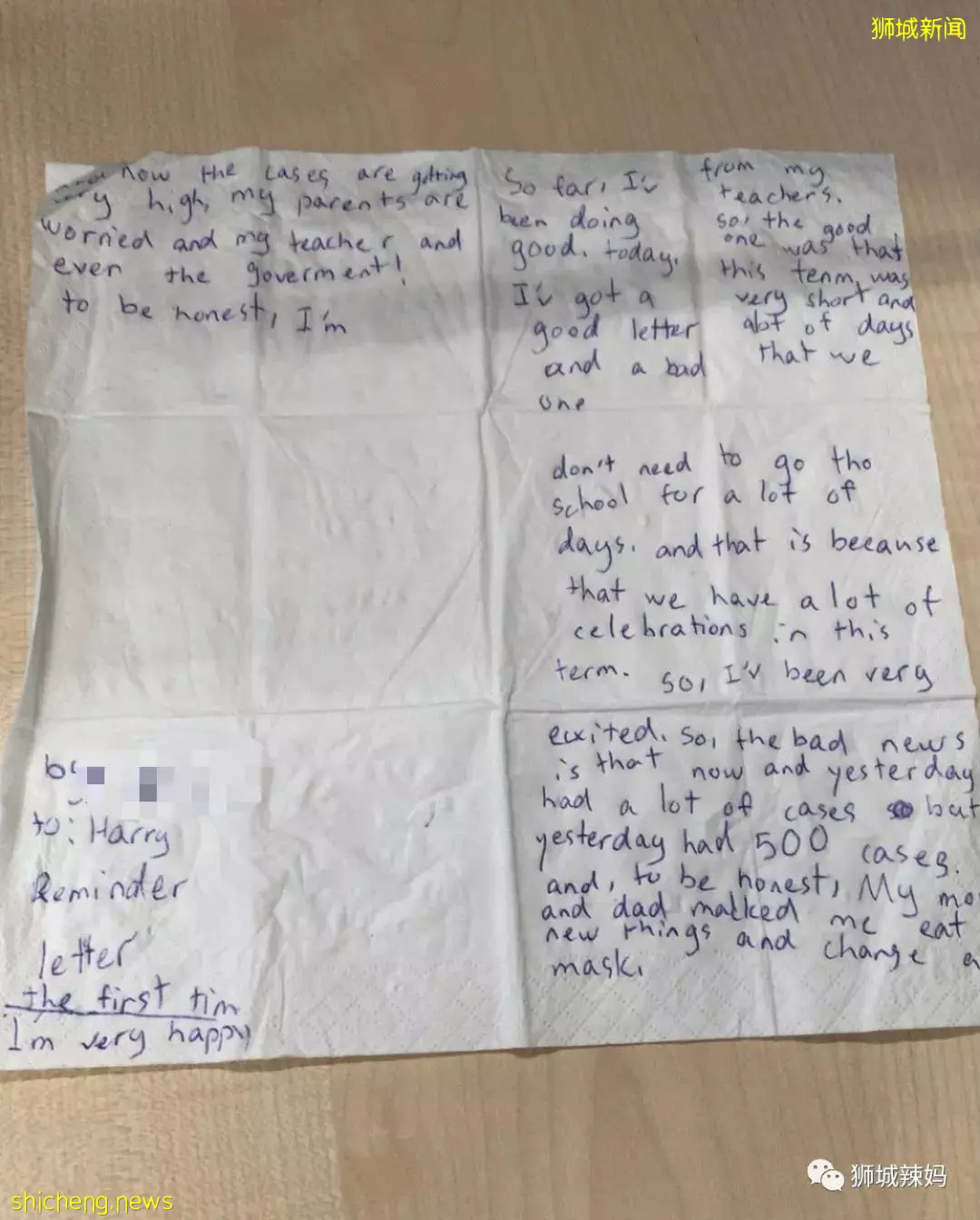

防疫措施、媒體的報道、家長的焦慮和擔憂,都會影響孩子的情緒。有粉絲的孩子,被家長的焦慮影響,在上課時寫小紙條。

才小一的孩子,寫了滿滿一紙對疫情的擔憂

長時間處於焦慮的環境下,也會影響孩子的認知和心理發育,導致他們對疫情更加恐懼,產生情緒障礙,甚至引發兒童焦慮或抑鬱症,還會產生食欲不振、睡眠障礙、自主神經系統紊亂等問題,影響身體發育。

專家提醒,更多影響在短時間內還看不到,這些受到疫情影響的孩子,可能未來幾年才會慢慢浮現出更多的問題。

作為父母,我們當然不希望看到在病毒來臨前,孩子的身心健康先垮掉了!那麼該怎麼做呢?

確保均衡飲食

要確保孩子均衡飲食,保證每日攝入穀物、奶類、蛋類、豆製品、肉類、蔬菜水果等食物,保持規律的進餐時間、環境和進食量,少吃垃圾食品。

每天補充維D也是必須的,這樣可以彌補日照時間的不足。

保證適度運動

戶外通風環境不利於病毒傳播,因此可以時常帶孩子到開闊的戶外環境中去運動,沒必要連門都不敢出。

足夠的運動量還能讓孩子提高睡眠質量,促進生長激素的分泌,讓孩子的體質變得更好,抵抗力也能增強。

不要傳播焦慮

其實目前來看,新加坡確診新冠的兒童還沒有重症的案例,都是無症狀或是輕症,所以家長無需過於緊張,應該在孩子面前表現出平和的心態和情緒。

此時,孩子們最需要的是「可預測性」和「控制性」兩個信息。

所以,給孩子提供正確的信息,讓他們知道什麼是新冠病毒是如何感染的,風險是可預防並在我們的控制範圍的,讓孩子有心理預期。

讓孩子表達出情緒

不要忽視孩子的情緒,可以請孩子說出或者畫出內心想表達的東西,在給予正確的引導,消除他們的焦慮。

家長應該給孩子列出一個可以做的安全活動清單,讓他們清楚知道自己能做什麼,避免做什麼,而不是用阻止或恐嚇的語句來讓他們不要去做什麼。

總而言之,疫情期間應該特別注意孩子的生理和心理健康,遇到自己無法處理的情況,一定要及時求助醫生或專業人士,給予孩子正確的引導。

新冠是全人類共同的戰役,我們不能在病毒倒下之前先倒下了,要給自己和孩子信心,總有一天,我們會摘下口罩,緊緊擁抱在一起。