大橋1990~2000:鞏固核心業務

🚢南部濱水區的城市再開發

從20世紀70年代到90年代,貨櫃化對城市發展帶來廣泛影響,從擴大貨櫃碼頭到建立交通網絡以支持貨運。在建設港口基礎設施支持國家經濟目標的同時,PSA也將注意力轉向在新加坡創造高質量的生活。

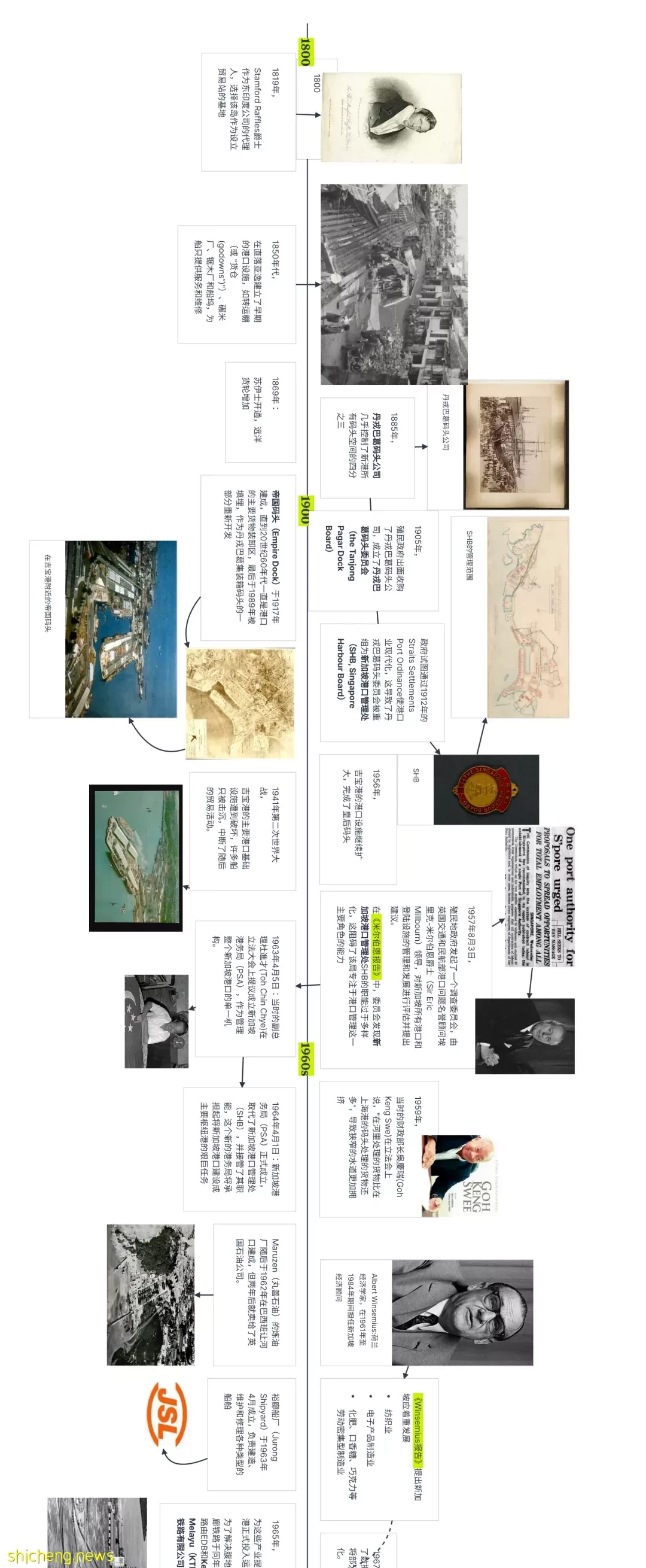

為了盤活低效或廢棄的倉庫,侯永昌提出將世貿中心(WTC)改造成展覽中心的想法,這個想法成為新加坡會展業的催化劑。在WTC附近,PSA還在1991年建造了一個新的郵輪碼頭,從而開始涉足國際郵輪業務。

除了世界貿易中心的倉庫外,附近還有其他PSA的倉庫處於荒廢狀態。其中一個地點是聖詹姆斯發電站,於2000年代中期被改造成一個娛樂中心和夜店。

在上任PSA執行長之前,Khoo Teng Chye擔任市建局副執行長,他通過城市規劃師的視角看到了重新開發該地區的機會。

PSA並沒有注意到他們使用世貿中心周圍土地的方式,這些被用作展覽廳的倉庫並沒有產生大量的收入,因此一個決定是將其全部搬到樟宜(今天的EXPO)。我還推動PSA為纜車周圍的區域制定了總體規劃,也就是現在的VivoCity,因為吉寶公司正在縮減規模,同時將他們的船廠遷往海外。對我來說,這是一個以TOD項目的成功案例。

1992年完工的聖淘沙大橋(the causeway bridge)極大地改善了公眾進入度假島的條件,在此之前,從內陸到聖淘沙島只能通過輪渡或纜車。時任聖淘沙發展公司(SDC)主席的Alan Choe回憶說:the causeway bridge的建設是影響聖淘沙成功的最重要項目,它極大地改變了聖淘沙的總體發展目標。

🚢南部濱水區的城市再開發

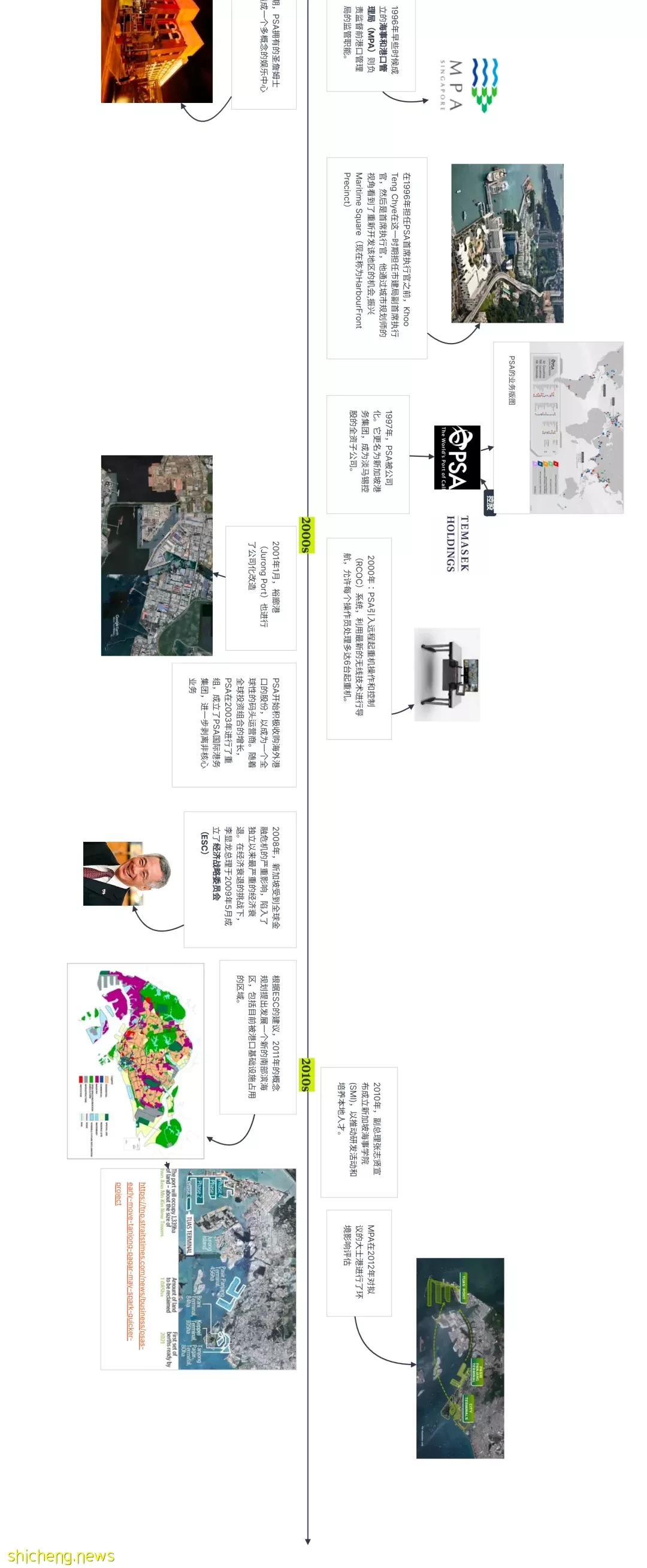

林金山(Lim Kim San)在擔任PSA主席期間,推動整合業務以集中精力經營港口。1994年PSA被公司化,並成為淡馬錫控股的全資子公司。當時,世界各地的港口都在進行公司化或私有化以保持競爭力。此舉之後,PSA公司專注於管理港口的業務,而1996年早些時候成立的海事和港口管理局(MPA)則負責監督前港口管理局的監管職能。

2001年裕廊港也進行了公司化改造,JTC本身也在幾個月前進行了公司化並更名為JTC公司。公司化使裕廊港能夠提高其競爭力,並提高靈活性。

儘管有公司化的努力,國際航運界的一些代表對私營部門在新加坡港口管理(港口的所有權、管理權和運營控制權)中的有限參與提出了異議。世界貿易組織(WTO)的部分成員國甚至呼籲新加坡減少與政府有關的企業在經濟運作中的角色。然而,這種觀點被當時的總理吳作棟所駁斥,他在2002年的國慶集會演講中強調,未來泊位的經營權向任何有能力的運營商開放。

面對區域港口的激烈競爭,新加坡港務局在21世紀初對其貨櫃碼頭運營的傳統政策進行了重大調整。PSA公司積極收購海外港口的股份,以成為一個全球性的碼頭運營商。隨著全球投資組合的增長,PSA在2003年進行了重組,成立了PSA國際私人有限公司作為PSA集團的主要控股公司。作為重組的一部分,PSA進一步剝離了其非核心業務。此後,PSA國際繼續通過夥伴關係和運營協議在全球範圍內擴張,使投資多樣化並將更多的貿易帶到新加坡的海岸。

2000至今:當下與未來的挑戰

⚓️ 突破物理空間限制

2004年,抵達港口的船舶總噸位在新加坡航海史上首次超過10億總噸,政府決定擴大巴西班讓的貨櫃設施,將總貨運能力提高到5000萬標準箱。隨後政府還進行了大規模的填海工程,花費了近20億美元。

2008年,新加坡受到全球金融危機的嚴重影響,陷入了獨立以來最嚴重的經濟衰退。為了應對困境,李顯龍總理於2009年5月成立了經濟戰略委員會(ESC)。委員會的建議包括制定總體規劃、逐步發展丹戎巴葛的新海濱城市、並研究在大士港建設綜合港口的可行性,以騰出現有港口土地支持未來的新經濟活動。

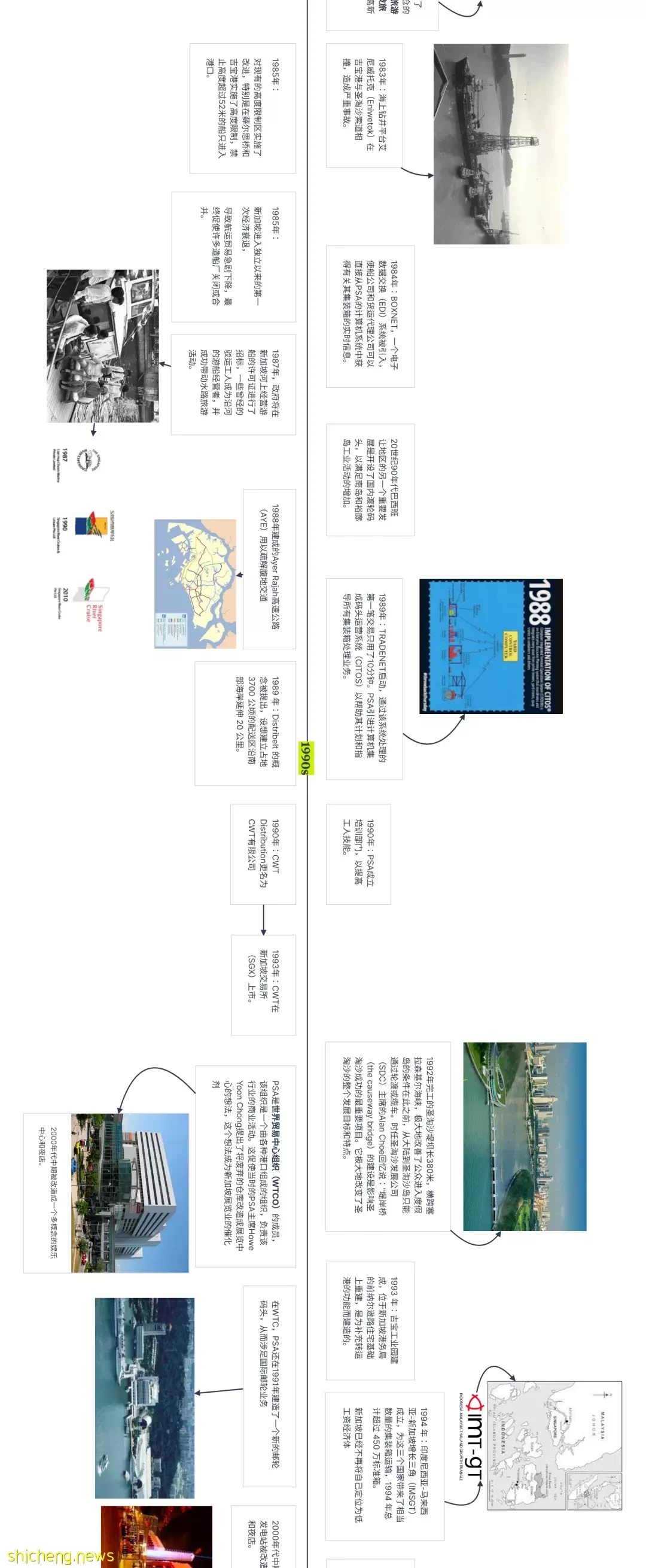

根據ESC的建議,2011年的概念規劃提出發展一個新的南部濱海區,包括目前被港口基礎設施占用的區域。計劃中的城市碼頭(丹戎巴葛、吉寶和布蘭尼)和巴西班讓碼頭遷至大士,預計將分別騰出325公頃和600公頃的海濱土地。有了這樣廣闊的土地,南部濱水區可以發展成為一個新的濱水城市,提供各種住房和生活方式的選擇,同時作為現有商業區的一個延伸。

⚓️ 綠色港口

新加坡未來港口發展政策將立足於可持續發展的理念。通過機構間的合作,例如大士地區填海工程中的疏浚材料回收和處理,可以節約成本並降低環境影響;大士港的環境影響評估報告中發現可能對珊瑚造成影響後,遷移了1600個珊瑚群,對剩餘珊瑚進行生態系統評估。今後,港口基礎設施的發展可能需要對海洋進行空間規劃,以提供一個戰略框架,減少利益相關者之間的空間衝突。

⚓️港口城市的未來

多年來,新加坡港口一直保持著世界領先的貨櫃轉運和加油服務樞紐的地位,表現良好。然而,保持這一地位並非沒有困難,因為該行業受到外部發展的嚴重影響,繼續面臨成本壓力和競爭加劇。然而,新加坡政府並沒有簡單地將這些新航線視為對新加坡海運地位的威脅,而是將其視為國家的機遇。

新加坡的全球連通性是一個關鍵因素,隨著新加坡作為全球樞紐港競爭力的發展,政府認為有必要提高新加坡在海運價值鏈其他環節的能力,以保持其作為港口城市的持續相關性和吸引力。這導致了經濟審查委員會在2002年提出借鑑"倫敦+"發展框架。借鑑倫敦發展海事服務的經驗,維持並利用其在港口設施、船舶註冊、船舶維修和物流方面的優勢,同時通過發展充滿活力和影響力的航運和海事服務集群,將自己定位為領先的國際海事中心。

-全文完-

以下是ChatGPT和ChatPDF從報告中提取的重要時間節點。

(感謝「喬爾事務所」授權「看南洋」轉載,原文標題《譯介 | 新加坡的港與城(下)》,上篇連結可點擊:從小港到國際大都市,新加坡到底經歷了什麼?)