但是隨著經濟發展,人們的購買力提高,建屋發展局也有更多的精力了,房屋的戶型也豐富了,有了三房式(65平米)、四房式(90平米)、五房式(110平米),到了90年代,甚至出現了公寓、中等入息公寓(HUDC)等。

| 中等入息公寓(HUDC)是政府為滿足收入比較高的普通人所建造的公寓,面積比普通組屋大。

圖片來源:Sqfeed Journal

只不過,在組屋的分配上,絕對不是誰有錢就誰住。

新加坡首要解決的是本土公民、居民,最後才是外籍客工的住房。

在新加坡買房必須要考慮以下條件,身份、是否有私人房產、收入如何、家庭結構如何。

一般情況下,購買者必須是新加坡公民,其他家庭成員為新加坡永久居民;同時,如果你已經有了私人房產,則沒有資格申請。

此外,居住計劃側重於家庭的需求,所以未婚的個人就沒有資格申請組屋。

當然,為了照顧到不同群體的住房需求,新加坡此後又施行了許多房屋計劃,比如公共住房計劃、未婚夫婦計劃、獨身新加坡公民計劃、單身合住計劃、非公民配偶計劃、孤兒計劃等等。

然而,即便如此,新加坡的住房問題,也一直沒能徹底解決。 因為人口增長的速度非常快。

根據2018年新加坡總理辦公室公布的一組數據,到今年,新加坡人口將達到600萬,而到2030年,這個數字將提升為690萬。如此龐大的人口,該如何安置? 新加坡政府遠比一般人想的更遠。

雖然預估2030年人口才會到690萬,但新加坡已經開始考慮當人口達到千萬級別時如何居住的問題。

2018年,新加坡國家發展部主導啟動了一項1.5億新幣的「未來城市」科研計劃。

新加坡準備啟動一個1000萬人口城市的規劃。

能容納1000萬人口的「未來城市」是什麼樣的? 有一個視頻,叫做「新加坡未來會把家園建在哪?」(Where Singapore's Future Homes Could Be Built),把新加坡的種種住房設想,用生動的鏡頭一一展現。 非常開腦洞。 新加坡未來的房子,要建在空中、海上、水道上、鐵路公路上以及老舊建築上,各種配套設計,非常科幻。 我們選了幾個片段,讓大家感受一下。

海上漂浮建築是一家日本建築公司正在研發中的新型建築,將容納5萬人,建築分為頂層居住區、中層辦公區、底層蔬菜農場,宛若一個小型的城市。專家稱這種建築預計在10年內完成,壽命為100年。

新加坡大部分時間閒置的水道上空是建築的好去處,並且建造過程十分簡單,先搭建框架,再從工廠中運來建造房屋的組件,最後搭建完整的房屋。

| 在老建築上重新改造設計早有案例,上圖為德國漢堡2017年建成的地標建築,一個在河邊的現代化音樂廳。

圖片來源:CNA Insider

這些建築有的已經還在研發,有的已經成為了現實。

如今,91%的人新加坡人都實現了「居者有其屋」,相信以上述如此腦洞的計劃,就算人口最終到了一千萬,100%的新加坡人都解決住房問題並不是一個難以想像的事情。

而且,對於新加坡正兒八經的國民,在住房問題上,得到的是一種國民福利待遇。

新加坡政府並沒有將住房當做是政府運作的商業項目,相反,這是政府提供給國民的福利:組屋政策乃是國策,是要加入財政預算中的。

組屋計劃的資金,來自政府將擁有的土地拍賣給開發商和私人的收入,通過財政轉移支付,交給建屋發展局使用。

與開發商和私人的土地買賣,都有嚴格的土地管理制度,如果開發商向政府購買土地的話,必須在五年內建好,並在固定時間內賣出。如果沒有在規定期限建好,或按照規定時間賣出,都要接受政府懲罰。

所以房地產商在新加坡購買土地需謹慎,並在如此嚴格的管理制度下,房價大體上趨於穩定。 而私人向政府購買土地,一般情況下,價格是居住用地價格的10倍以上。如果改變用途,還需要交溢價費。

為了獲取更多資金,建屋發展局本身也會進行商業活動,比如建設一些店鋪和辦公用房,租金比私人房地產的要低,但能保證是賺錢的;為防止租戶高價轉租,建屋發展局對此又進行了嚴格管制,規定不得轉租。

這些賺到的錢,建屋局再用來補貼公共住房的價格。

總之,在國民的基本住房上,新加坡沒有「房奴」,因為建屋局在為國民買單。 新加坡人對政府很放心,很滿意。

新加坡摺疊

既然是國民待遇,是福利,如果沒有新加坡國民身份,只是外籍客工,那就無法享受到這些福利與預算了。

雖然,說起來,新加坡的每一個住房計劃,都離不開外籍客工,尤其是WP類客工的汗水與苦力,但這些房子與福利,與他們無關。

外籍客工被排除在新加坡居住計劃優先度之外。

也許新加坡人對外籍客工的態度,就跟北京人、上海人對待外地人的態度一樣:土地就這麼多,房子就那麼一點,憑什麼讓外來人口住? 所以,前面提到的,目前新加坡的五十多萬WP類客工,他們在新加坡的居住,由僱主安排,安置在新加坡的43個客工宿舍里。

這些宿舍也是由建屋發展局規劃實施,承包商承包建築。

雖說新加坡的《外籍雇員住宿法(2015)》中強調,每個客工都需要有4.5平米的私人空間。然而,由於新加坡的僱傭成本都由政府算在僱主頭上,僱主需要為僱傭員工提供包括工作準證、保險、住宿、餐食、體檢......為了減少僱傭成本,也為了圖省事,大部分僱主不會另外高價租賃房子,通常都會選擇讓雇員居住在客工宿舍里。

實際居住情形,一個宿舍,多的有20人,少的也有10來人,所謂的床,不過是平板。客工們完全沒有私人空間,衛生間和浴室是公用的......

這也意味著,疫情之下,對於這些客工,保持嚴格社交距離是不可能做到的,甚至連1米間隔也很難。

而不願意擠在十幾二十人一間宿舍的工人,還可以選擇住在新加坡本地人出租的組屋之中,同時得提前通知僱主,並且自己額外支付房租。

房租倒也相對廉價,但問題是依然擁擠。

雖然新加坡明確規定,四房式的組屋不能租給超過6個非血親關係的租戶。但事實上,很多新加坡本地人並沒有遵守這個規則,他們將組屋分成若干間,置辦幾個上下鋪,租給那些願意交房租的客工。只要客工不擾鄰,鄰居也就睜隻眼閉隻眼,通常不會主動去舉報。

此外,由於新加坡《外籍工人指南》有規定,外籍客工:

(1)你只可從事工作準證卡指定的職業及為指定的僱主工作。

(2)你不可參與任何生意或創業。

(3)你只可居住在開始工作時僱主所指定的地址,如果你要更換地址,必須通知你的僱主。

(4)你必須接受由新加坡註冊醫生所進行的體格檢驗,如果體格檢驗不合格,你的工作準證將被撤銷。

(5)不管任何適合,你必須隨身攜帶工作準證正本,並且必須在政府官員向你索取時出示工作準證,以供查證。

這就導致外籍客工通過某個僱主來到新加坡之後,很難脫離僱主的控制,轉向其他工作,從而自力更生,賺取更多的工資去改善居住條件。

這些外來勞動力,為了生計,為了養家餬口,只能在擁擠不堪的床位上睡覺,醒來後出外出賣勞力,一邊省錢一邊掙錢,把工作收入的大部分寄回家鄉的父母妻兒。

他們與新加坡國民的差別,構成了現實版的新加坡摺疊。

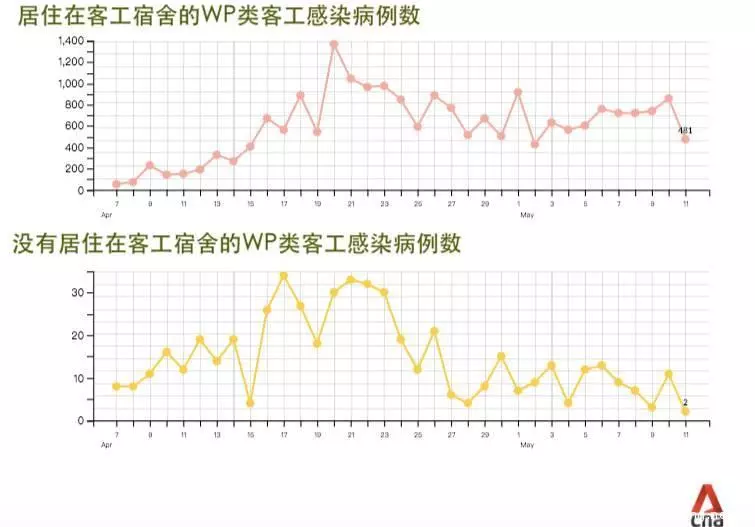

| 居住在客工宿舍和居住在其他地方的客工感染病例數。 圖片來源:CNA

當疫情呼嘯而來時,他們也成了最脆弱、最不受保護的群體。

他們是新加坡社會最難以為外人道的一面。

如今,那些居住在客工宿舍的人,已經成為本次疫情的最大受害者。

甚至出現了這樣的對比: 在4月20日這一天,沒有住在宿舍的客工,感染數為30人,而宿舍客工感染數高達1400例,是前者的47倍。

新加坡,新加坡。

一夜之間,新加坡宛如兩個世界:一個世界只有低感染率,居者有其屋的新加坡居民;一面則是高感染率,無法申請永久居住權,蝸居在宿舍的外籍客工。

而在疫情爆發後,新加坡政府對客工宿舍實行了阻斷措施,仿佛這些客工所居住的空間獨立於新加坡的繁盛之外。

| 《北京摺疊》是科幻作家郝景芳創作的中篇小說,小說里設定了三個互相摺疊的世界,隱喻上流、中產和底層三個階層,以科幻的形式書寫了一個現代城市的寓言,映射出當代社會中人們對於階層區隔固化和貧富懸殊的深切焦慮。2016年8月21日,《北京摺疊》獲得第74屆雨果獎最佳中短篇小說獎。

新加坡過去的成就,世界矚目:從小小城市國家一躍而為亞洲四小龍。文明發達,人們安居樂業。 這麼有成就的國家,會忽視外籍客工為新加坡付出的辛勤與汗水嗎? 會為改善外籍客工的條件增加投入、作出調整嗎? 疫情之下,每個國家,雖然都暴露出了脆弱點,但也同時有了新的選擇機會。 或許可以期待,新加坡成為東亞社會一個新的榜樣。