2月1日,新加坡永續發展與環境部長傅海燕,在國會參與及回應由六名人民行動黨議員提呈的個別議員動議時,宣布了一項新計劃:2030年新加坡綠色發展藍圖(Singapore Green Plan 2030)。

自建國以來,新加坡對於環境問題的關注從來沒有停止過。國父李光耀就曾經說過,新加坡要做東南亞最乾淨,綠化最好的城市。這麼多年來,新加坡也的確是在不斷朝著這個方向努力。

我們生活在城市裡,或許覺得新加坡的環境還是很不錯的。

可是,真實的情況遠沒有我們想得這麼好。

「垃圾島」即將填滿,海平面不斷上升……海島新加坡在節能減排、保護環境加快腳步刻不容緩。

更重要的是,我們每個人的生活方式需要改變了。

01. 垃圾島填滿 海平面上升

不知道你是否好奇過,在小坡島上,我們每天產生的垃圾是怎麼處理的?

新加坡的垃圾不會憑空消失,而是被運送到了另一座「垃圾島」上。

實馬高島是位於新加坡島以南8公里的一個垃圾埋置島,由舊的實馬高島和錫京島(PulauSakeng)銜接組成,也是世界上首個主要採用無機廢料(即來自新加坡四個垃圾焚化場的灰燼)連接建成的小島。

「實馬高垃圾埋置場」是新加坡唯一的海上垃圾填埋場,島上的垃圾埋置計劃是自1999年起開始啟動,由於埋置的垃圾已經過焚化處理,所以不會發出異臭。

新加坡島上目前每天生成並送往「實馬高垃圾埋置場」的垃圾有約2100公噸,這當中包括了600公噸的非焚燒廢物和1500公噸的灰燼。

該「垃圾島」的原定預測壽命是2045年,意即以每日平均2100公噸的垃圾送往填埋的速度,大約在2045年就填滿了,無法再接收新的垃圾。

可是,現在「實馬高垃圾埋置場」 的壽命正在縮短,最新預測是2035年就會被填滿了,新加坡政府對此也很著急為了解決這個問題,為此制定了新的行動計劃,並希望通過減少垃圾來達成目標。

新加坡環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連碹指出,到了2030年,新加坡政府希望向 「實馬高垃圾埋置場」 運送的垃圾量可以減少約三分之一,以幫助其延長壽命,「活過」2035年。

要實現這一「雄心勃勃」的目標,需要對人們、企業和行業實踐3Rs(減少、再用和回收)的方式進行改革。

與此同時,隨著全球溫室效應越來越顯著,全球海平面持續上升。而新加坡處於一片汪洋之中,自然也是不能獨善其身的。

你知道這麼多年,新加坡的海平面也上漲了多少嗎?

據新加坡氣象署發布年度氣候評估報告來看,新加坡周圍的海平面40年來上升了14厘米。

新加坡氣象署指出,自1970年代以來,三巴旺、西南部岸外的蘇丹淺灘和萊佛士燈塔的測量顯示,這三個地點的海平面,平均每年分別上漲了2.12、2.78和3.55毫米。這使得新加坡的海平面自1970年代之前到現在,上升了140毫米,也就是平均每年上升了2.8毫米。

氣象署表示,全球暖化使到海洋的溫度上升和格陵蘭以及南極洲的冰原融化,以致全球海平面上升,這對新加坡構成了嚴重威脅。

聯合國氣候小組指出,如果全球氣溫上升1.5攝氏度,而不是2攝氏度,海平面的上升將低於10厘米,不過科學家估計,如果溫室氣體排放量沒有受到控制,海平面將加速上升,到了2100年可能高過1米或更高。

14厘米多有高我們或許沒有概念,但是它卻需要新加坡政府花費1000億新幣來補救。

李顯龍總理曾在演講中指出,未來100年政府預計將投入至少1000億元,應對海平面上升造成的威脅。現有計劃包括要在濱海堤壩的另一端,興建第二個水泵房,加強排水能力;也探討以填海方式於東部岸外填海造島,與新建堤壩相互連接,形成新的蓄水池來防洪。

02. 新加坡目標:零排放!

為了對抗溫室效應,海平面上升,保衛新加坡,新加坡在2009年就定下了宏大的減少溫室氣體排放量的目標:

只要各國都展現克制氣候變化的決心與毅力,新加坡承諾在2020年把原本會排放的溫室氣體,減少16%。

時任氣候變化部長級委員會主席的賈古瑪形容新加坡對待氣候變化的態度是「建設性、務實且實際」的。

到了檢驗這一目標是否實現的2020年,新加坡國務資政兼國家安全統籌部長張志賢於2月28日在國會表示:新加坡的碳排放量將在2030年前後達到每年6500萬公噸的頂峰水平。

而新加坡政府的目標是,到2050年將新加坡的碳排放量在此基礎上減少一半,以及在本世紀下半葉儘快實現凈零排放。

但是所謂「零排放」,並非指完全不排放溫室氣體,而是通過植樹造林和碳捕集、利用與封存等補充氧氣或移除溫室氣體的方式,抵消人類活動產生的碳排放。

張志賢表示,由於新加坡的可再生能源選擇來源有限,因此實現在2050年將碳排放量減少至3300萬公噸這一目標對於新加坡來說將是一個挑戰。

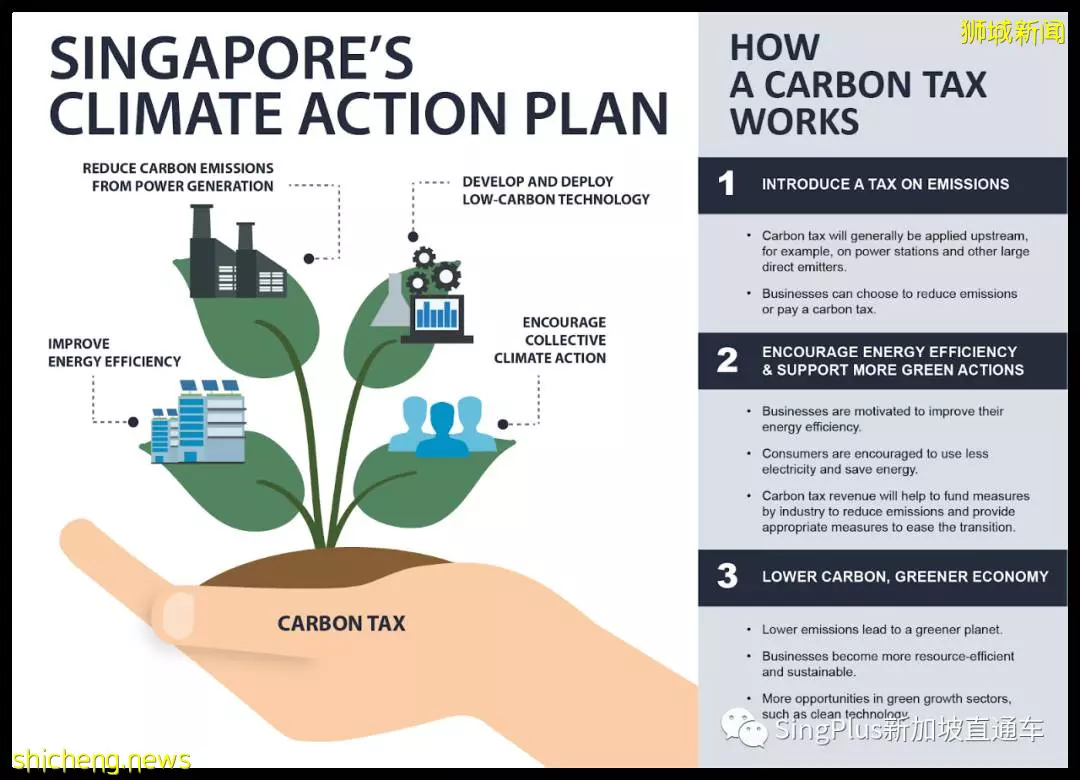

為了實現目標,新加坡計劃在三個方面實施氣候戰略。

首先,新加坡將尋求改變其產業、經濟和社會,朝低排放、高效能轉型。舉例來說,新加坡將加強對太陽能的開發利用,並且計劃到2040年逐步淘汰使用內燃機的汽車。

其次,新加坡將向新興的低碳和碳捕集利用與封存技術方面的研究提供資金,發展先進低碳技術。

第三,新加坡將與國際社會合作建立碳市場和區域電網。建立良好監管下的碳市場將使新加坡可以選擇購買碳信用額以抵消其排放,而區域電網將使新加坡能夠利用目前尚不可用的風能、地熱能等可再生能源。

除此之外,政府也在著手提高住宅垃圾再循環率,減少每日產生的生活垃圾填埋量。

在新加坡可持續發展的藍圖下,新加坡需在2030年前,將垃圾再循環率提高至70%。過去幾年的垃圾再循環率在60%左右,雖然商業地帶已達到77%的垃圾再循環率,但住宅區的垃圾再循環率僅為20%。

從2018年4月起,新加坡所有高過四層樓的新非有地私宅必須裝設雙道垃圾槽,讓住戶分類一般垃圾和可再循環的垃圾,養成環保的好習慣。

此外,所有建有500個單位或以上的新加坡新非有地私宅發展項,必須裝置自動化氣動垃圾收集系統。通過抽氣的方式,將垃圾從住戶端抽到一個中央處理中心,省去運載垃圾的人力成本。

03. 生活方式該變了

除了新加坡在國家層面的努力,我們每個人生活方式的改變更是不可或缺的。生活方式的選擇是打造更可持續發展社會的核心,因為人類的一舉一動都會影響環境。

首先你可能還不知道,多吃肉、蛋也是不環保的。

原來,肉類雞蛋的消耗量與生態可持續性息息相關,過多的攝入將會破壞生態可持續性,就連一向注重環保的新加坡人,也因為這個被批評不環保。

為了應對氣候變化,人類需要在2050年之前改變飲食習慣。而這套對地球以及人類健康都最為理想的飲食方案是堅果、蔬果和豆科植物攝取量加倍,肉類與糖減半。

根據新加坡農糧局最新數據,每名新加坡人在2018年平均食用了2公斤牛肉、3公斤羊肉和20公斤豬肉,平均每天攝入的肉類達到68.5克,超出研究建議的14克近五倍。

此外,新加坡人平均年消耗30公斤雞肉與2公斤鴨肉,每天平均攝入87.7克家禽肉類,超出研究推薦的標準三倍左右。新加坡人每年也攝入349粒雞蛋,而研究中推薦的標準是每年不超過81粒。

新加坡南洋理工學院高級營養專家指出新加坡人可能需要很長時間才能改變自己的飲食習慣,認為若要達成這種改變,政府必須出力推動,相應的公民意識也需提高。

因此,2019年2月,新加坡國家環境局就推出了「減少食物浪費運動」,與新加坡25個小販中心,超市和學校合作,鼓勵消費者減少浪費。

我們在生活中是不是也要少用一點塑料製品?