这是我第一次在剧场里看木偶剧,但不是第一次读《动物庄园》。

那本书我读过很几次,每一次重读,动物们的脸在我脑海里都异常清晰——傲慢阴险的拿破仑、天真理想的雪球、勤恳愚忠的拳击手,还有始终沉默的驴子本杰明。他们从不是动物,而是我们身边的某种熟人,甚至是我们自己。

而这一次,他们被木偶重新唤醒了。

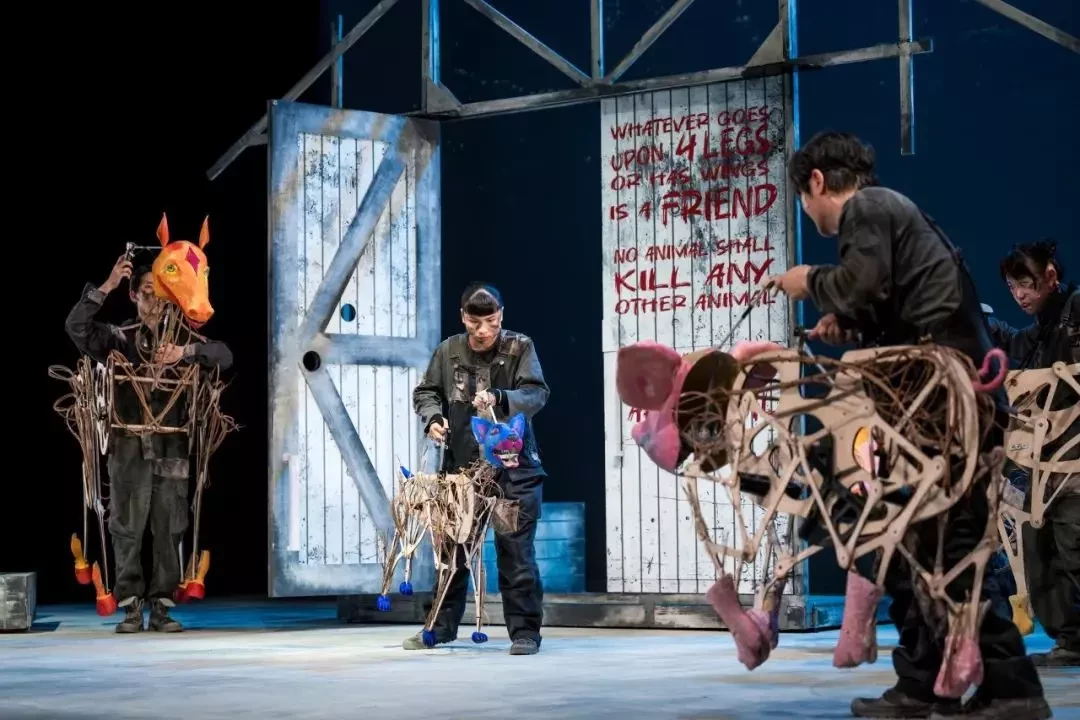

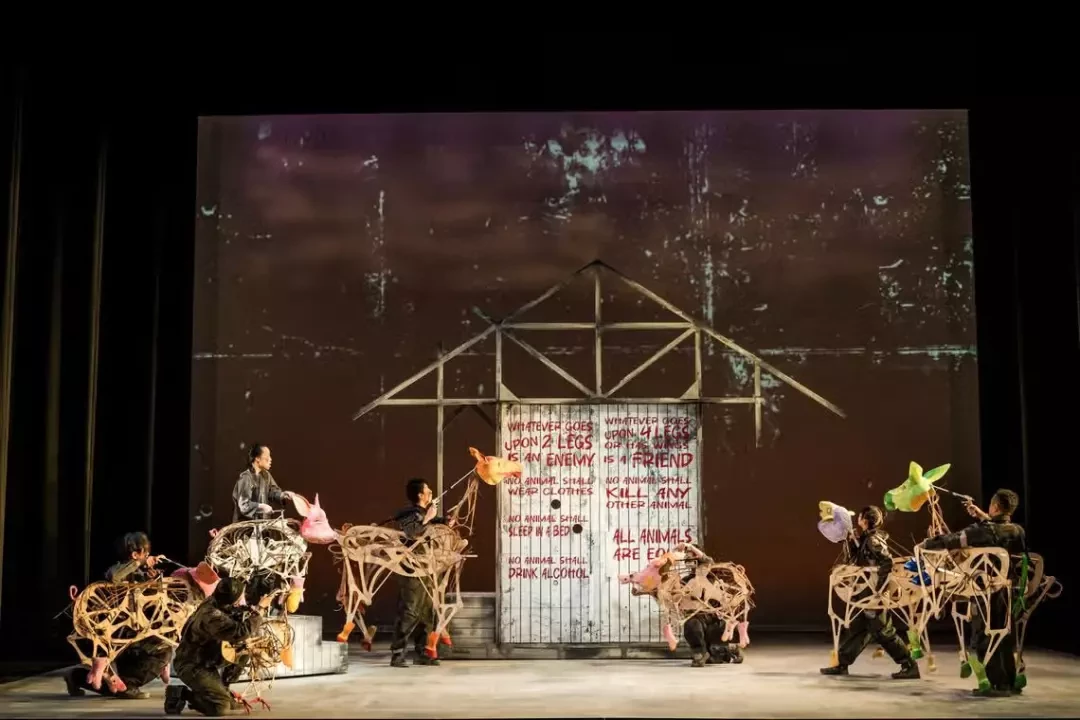

十指帮剧团选择用真人操控的动物木偶来表现整部作品,这些木偶并不精致,甚至可以说有些粗糙——它们的材质近似木头、铁丝和织物的结合,五官简约,面部表情几乎为零,但关节极其灵活。

当猪在演讲时,木偶的嘴会一张一合;

(图片来自于十指帮剧团脸书)

当狗扑向舞台另一端时,四肢有力地奔跑;

(图片来自于十指帮剧团脸书)

当马累到快趴下的时候,后脚跪着,前脚蜷缩着,仿佛下一秒就要倒下;

(图片来自于十指帮剧团脸书)

当鸡在抗议时,它用特有的“一脚一脚”的节奏摇头摆尾……

(图片来自于十指帮剧团脸书)

没有任何拟真妆效,但它们的动作和身体本能却极度真实,甚至比真人更具说服力。

我开始意识到:木偶的最大力量,不是模仿人,而是抽离“人”的伪饰之后所保留的本质。

(图片来自于十指帮剧团脸书)

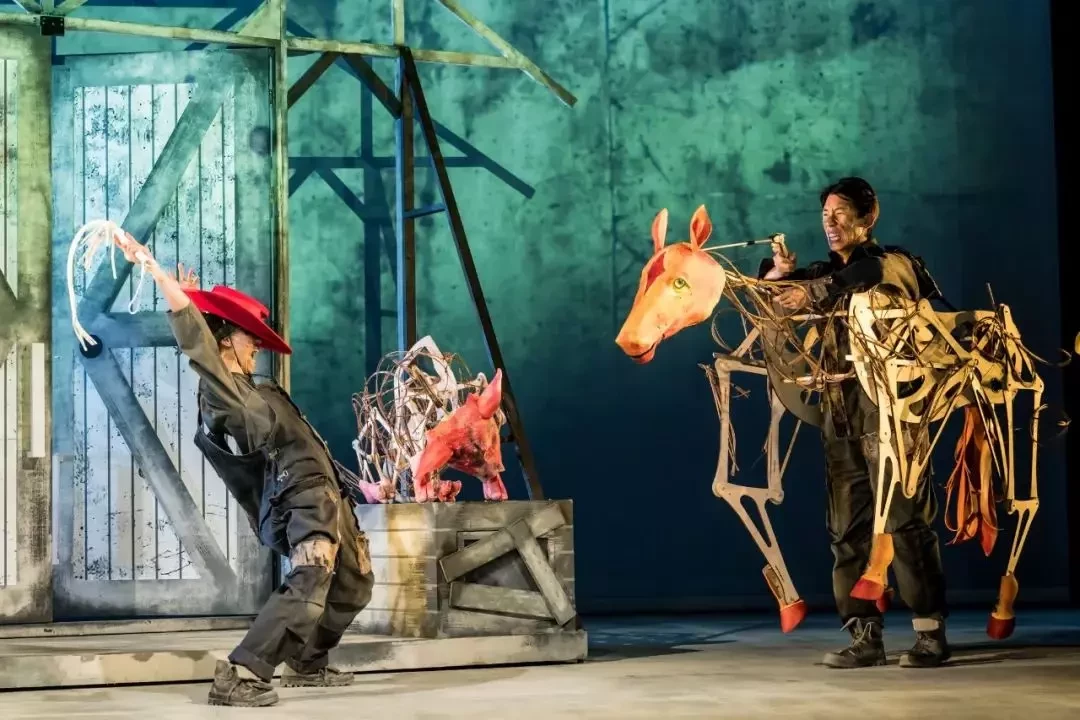

全剧最震撼的,不是某一幕对峙,不是拿破仑的独裁宣言,而是那面写着“动物庄园七诫”的大门。

最初,那七条誓言被一条条写上去,充满信念与理想。

但随着剧情推进,每一次原则的动摇,都以“偷偷修改文字”的方式完成。

观众眼睁睁地看着那面墙从“所有动物一律平等”被悄悄改成了“所有动物一律平等,但有些动物更平等”

虽然观众能看见,大门上的文字修改是用撕的,那撕下贴纸显出模糊含义修饰语的声音,很刺耳,像是某种集体记忆被抹平的声音。

(图片来自于十指帮剧团脸书)

这正是木偶剧在剧场中的魔力——它不需要高分贝的呐喊,也不需要声嘶力竭的情绪爆发,它靠的是节制与精准的节奏控制,把整个庄园的腐败与幻灭,一点一点地渗入观众心底。

看完之后我在思考两个问题:

1. 为什么在中国,木偶戏几乎只属于儿童?

2. 为什么世界各地越来越多的剧场和图书馆都打破了边界,在一个公共空间里?

在中国,我们熟悉的木偶剧,多是布袋木偶、提线、皮影,讲的是童话、神话、历史故事。它是“怀旧的”“传统的”“孩子的”,很少有人会为一部成人木偶剧走进剧场。

可在新加坡,我坐在一群成年人之间,看木偶讨论阶级、操控、革命、背叛,听它们在一张一合的嘴里讲出权力的真相,反而感到异常真实。

因为木偶没有表情,所以不会演戏;因为木偶没有人类演员的虚饰,它只能忠实地“照演”剧本。

木偶成为了一种超越演员的载体,一种沉默而尖锐的注视。

而我们这个时代,不正缺少这样一种“抽离式的童话”吗?

不是幼稚的幻想,而是一种冷静的象征,用来抵达我们已经学会自我审查、自动噤声的内心角落。

关于第二点,这是我第一次在图书馆里看戏。

之所以这么说是因为这幢大楼叫新加坡国家图书馆,也叫李光前参考图书馆(Lee Kong Chian Reference Library),里面的3楼和5楼有一部分空间就是剧场,也就是说这个剧场就是图书馆的一部分。

但在演出开始之前,我在图书馆楼上翻了几本书,下来再看一场《动物庄园》,突然明白,这大概是一种很自然的安排:

· 图书馆提供知识,剧场提供经验;

· 一个是安静阅读,一个是集体观看;

· 一个在发问,一个在回答

阅读和观看都是感受世界的方式,空间不再只是容器本身,而是内容本身。

在“书架与舞台之间”,我们能从阅读过渡到观看,从思考走向共感。它不是物理空间的叠加,而是公共文化的新结构。

越来越多的城市开始打破图书馆与剧场的界限:上海的平和图书剧场、北京的东城区第一图书馆和城市副中心、深圳的光明文化艺术中心,陕西省图书馆高新馆,温州市图书馆……图书馆不再是“借书还书”的地方,而是变成一个真正属于市民的“文化生命体”。

图书馆是城市的记忆,剧场是城市的想象力。

当记忆与想象共享同一个屋檐,文化就不再是抽象的,而是被人们“活出来”的日常。