這是我第一次在劇場裡看木偶劇,但不是第一次讀《動物莊園》。

那本書我讀過很幾次,每一次重讀,動物們的臉在我腦海里都異常清晰——傲慢陰險的拿破崙、天真理想的雪球、勤懇愚忠的拳擊手,還有始終沉默的驢子班傑明。他們從不是動物,而是我們身邊的某種熟人,甚至是我們自己。

而這一次,他們被木偶重新喚醒了。

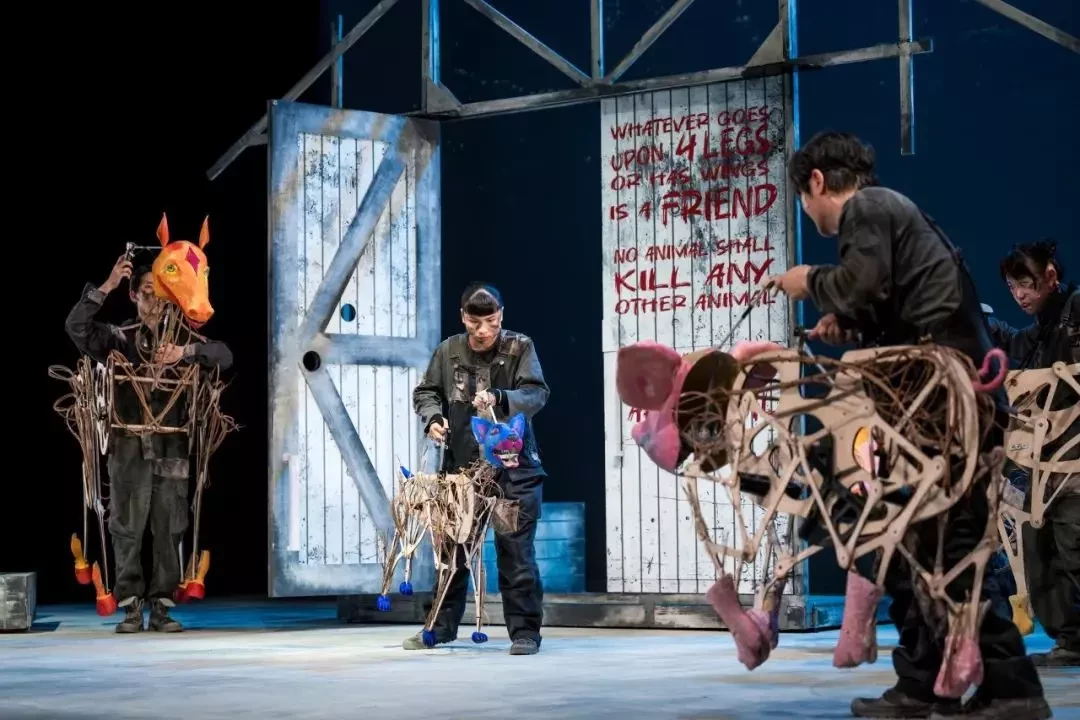

十指幫劇團選擇用真人操控的動物木偶來表現整部作品,這些木偶並不精緻,甚至可以說有些粗糙——它們的材質近似木頭、鐵絲和織物的結合,五官簡約,面部表情幾乎為零,但關節極其靈活。

當豬在演講時,木偶的嘴會一張一合;

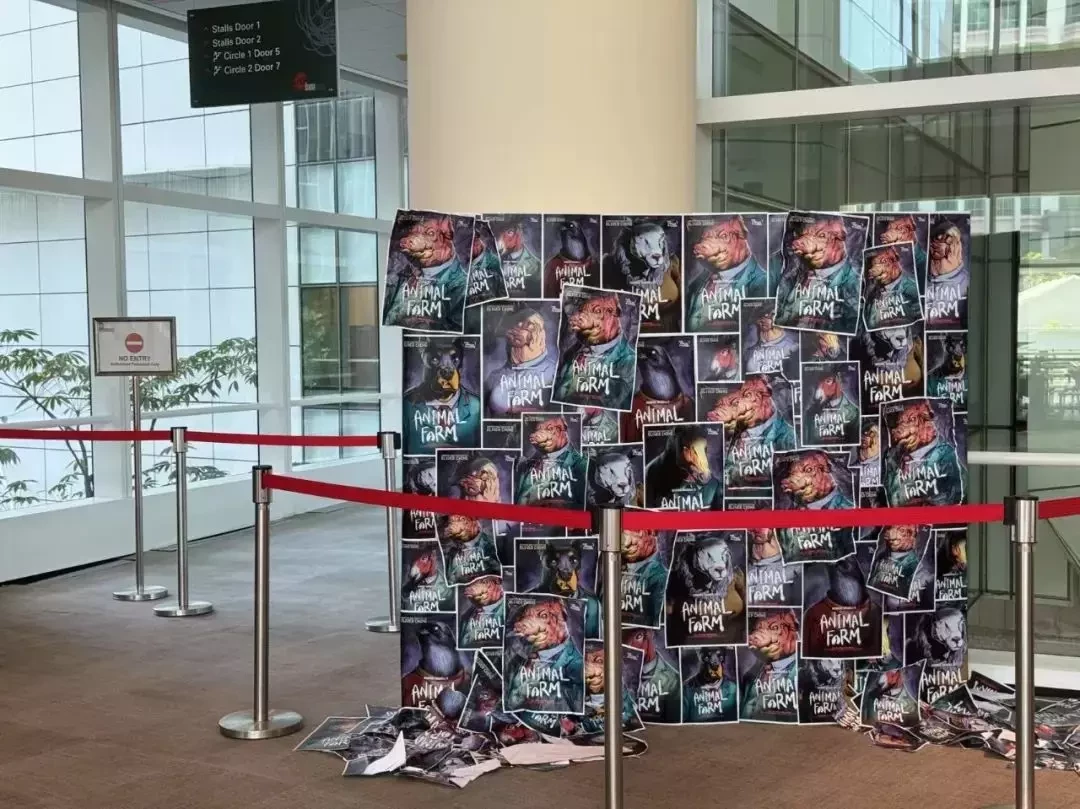

(圖片來自於十指幫劇團臉書)

當狗撲向舞台另一端時,四肢有力地奔跑;

(圖片來自於十指幫劇團臉書)

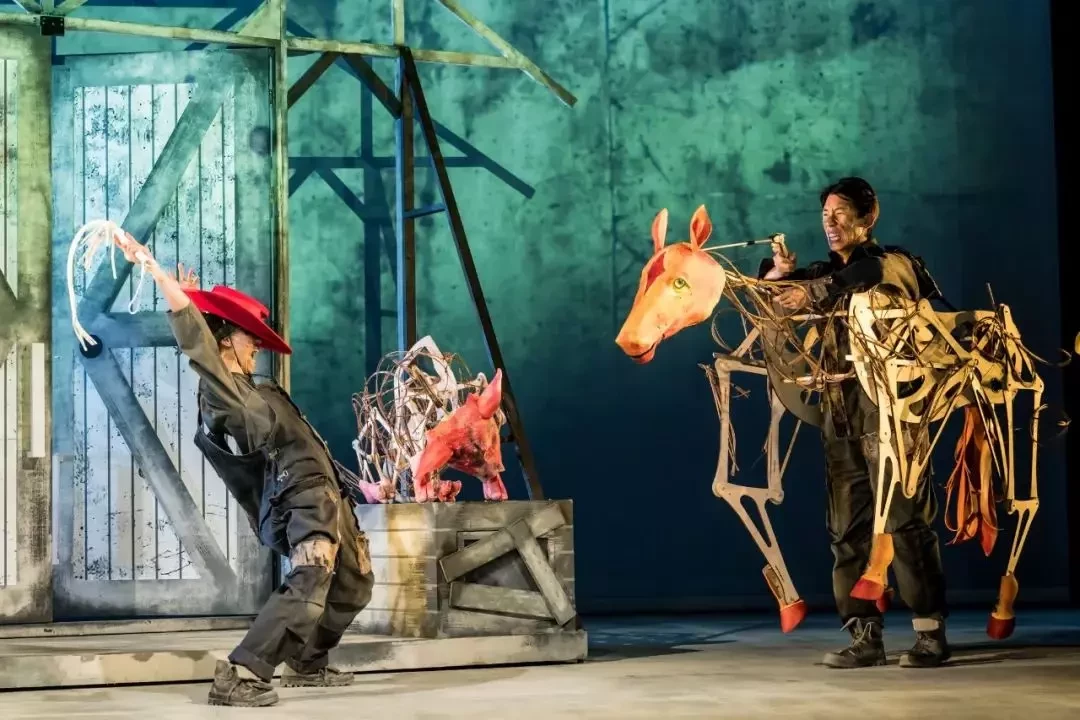

當馬累到快趴下的時候,後腳跪著,前腳蜷縮著,仿佛下一秒就要倒下;

(圖片來自於十指幫劇團臉書)

當雞在抗議時,它用特有的「一腳一腳」的節奏搖頭擺尾……

(圖片來自於十指幫劇團臉書)

沒有任何擬真妝效,但它們的動作和身體本能卻極度真實,甚至比真人更具說服力。

我開始意識到:木偶的最大力量,不是模仿人,而是抽離「人」的偽飾之後所保留的本質。

(圖片來自於十指幫劇團臉書)

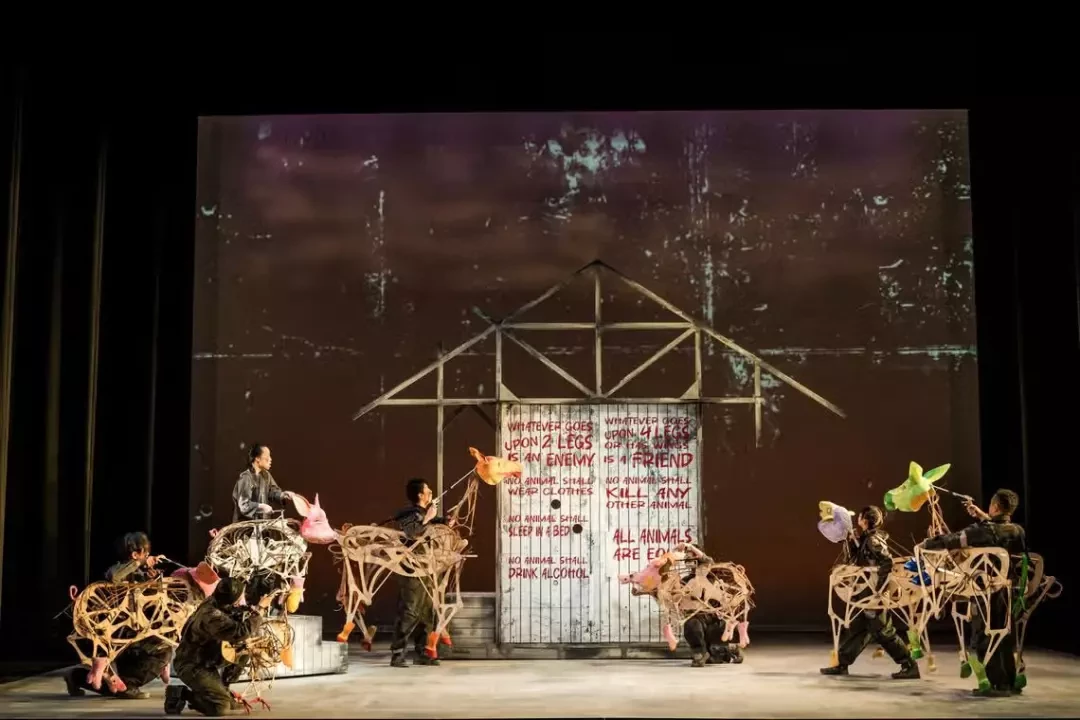

全劇最震撼的,不是某一幕對峙,不是拿破崙的獨裁宣言,而是那面寫著「動物莊園七誡」的大門。

最初,那七條誓言被一條條寫上去,充滿信念與理想。

但隨著劇情推進,每一次原則的動搖,都以「偷偷修改文字」的方式完成。

觀眾眼睜睜地看著那面牆從「所有動物一律平等」被悄悄改成了「所有動物一律平等,但有些動物更平等」

雖然觀眾能看見,大門上的文字修改是用撕的,那撕下貼紙顯出模糊含義修飾語的聲音,很刺耳,像是某種集體記憶被抹平的聲音。

(圖片來自於十指幫劇團臉書)

這正是木偶劇在劇場中的魔力——它不需要高分貝的吶喊,也不需要聲嘶力竭的情緒爆發,它靠的是節制與精準的節奏控制,把整個莊園的腐敗與幻滅,一點一點地滲入觀眾心底。

看完之後我在思考兩個問題:

1. 為什麼在中國,木偶戲幾乎只屬於兒童?

2. 為什麼世界各地越來越多的劇場和圖書館都打破了邊界,在一個公共空間裡?

在中國,我們熟悉的木偶劇,多是布袋木偶、提線、皮影,講的是童話、神話、歷史故事。它是「懷舊的」「傳統的」「孩子的」,很少有人會為一部成人木偶劇走進劇場。

可在新加坡,我坐在一群成年人之間,看木偶討論階級、操控、革命、背叛,聽它們在一張一合的嘴裡講出權力的真相,反而感到異常真實。

因為木偶沒有表情,所以不會演戲;因為木偶沒有人類演員的虛飾,它只能忠實地「照演」劇本。

木偶成為了一種超越演員的載體,一種沉默而尖銳的注視。

而我們這個時代,不正缺少這樣一種「抽離式的童話」嗎?

不是幼稚的幻想,而是一種冷靜的象徵,用來抵達我們已經學會自我審查、自動噤聲的內心角落。

關於第二點,這是我第一次在圖書館裡看戲。

之所以這麼說是因為這幢大樓叫新加坡國家圖書館,也叫李光前參考圖書館(Lee Kong Chian Reference Library),裡面的3樓和5樓有一部分空間就是劇場,也就是說這個劇場就是圖書館的一部分。

但在演出開始之前,我在圖書館樓上翻了幾本書,下來再看一場《動物莊園》,突然明白,這大概是一種很自然的安排:

· 圖書館提供知識,劇場提供經驗;

· 一個是安靜閱讀,一個是集體觀看;

· 一個在發問,一個在回答

閱讀和觀看都是感受世界的方式,空間不再只是容器本身,而是內容本身。

在「書架與舞台之間」,我們能從閱讀過渡到觀看,從思考走向共感。它不是物理空間的疊加,而是公共文化的新結構。

越來越多的城市開始打破圖書館與劇場的界限:上海的平和圖書劇場、北京的東城區第一圖書館和城市副中心、深圳的光明文化藝術中心,陝西省圖書館高新館,溫州市圖書館……圖書館不再是「借書還書」的地方,而是變成一個真正屬於市民的「文化生命體」。

圖書館是城市的記憶,劇場是城市的想像力。

當記憶與想像共享同一個屋檐,文化就不再是抽象的,而是被人們「活出來」的日常。