新加坡經常見到面對面的兩棟樓,一個是組屋,一個是公寓,房子大小年代都差不多,價錢卻差了一倍。組屋賣60萬,公寓賣120萬。

更有意思的是,大家都不覺得奇怪。該買組屋的還是買組屋,該買公寓的還是買公寓。

為啥會這樣?

因為這面對面的兩個房子,根本就不屬於同一個市場。

之前的蘿蔔點評系列,我寫過一篇【蘿蔔點評】: 解讀新加坡的雙軌制房產市場,詳細介紹過新加坡的私宅市場和組屋市場的區別。

簡單來說,私宅是自由市場經濟,組屋不是。

兩個市場的定價系統,從根子裡就不一樣。

組屋,公寓,有地住宅這三大類里,公寓的定價是最直觀的。我們就先從公寓講起。

至少4000平米土地,擁有多個住宅單位和小區設施的私宅,這就是公寓了。

發展商想要蓋一個公寓新盤,先想辦法拿地。

公寓的地皮有兩個來源,一是政府售地計劃,二是從私人屋主手裡買地。主要還是從政府那裡競標。

新加坡這裡的建築成本比較固定,地價一出來,就有專業人士可以估出預計成本價和預計銷售價位了。

我們舉個非常粗略的例子,僅供說明參考。

比如說地價成本是每尺1000新幣,那麼公寓的建造成本價加上每尺500左右,銷售價再加上每尺150-250左右,這是發展商的利潤區間。

如果發展商的成本控制的非常好,他的利潤率會高一點。或者這家發展商一拍腦袋請了個國際建築大師,敗了一大筆設計費,通常定價就會高一點。

但是高高低低,比起1000的地價成本來說,也沒差多少。

公寓的定價,主要是跟著地價來。

那麼,第二個問題來了。

什麼因素決定了公寓的地價?

有句話大家都聽熟了,房產最關鍵的三個詞,地點,地點,地點。

一塊烏節路黃金地段的地皮,和一塊郊區的地皮,地價當然能差個好幾倍。

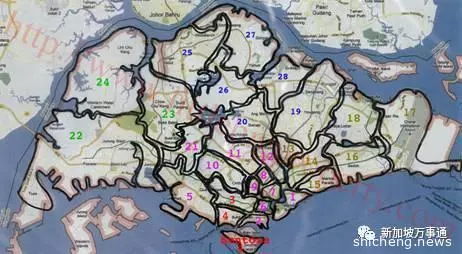

新加坡的核心地帶在哪裡,傳統的第九,十,十一郵區:多美歌,烏節路,東陵,武吉知馬,紐頓,這些地帶。

最近二十年再加上第一郵區和第二郵區:珊頓道金融區,濱海灣金融新區和聖淘沙島。

這些地名,在房產市場就代表一個字:貴

地點決定地價這個理論沒錯,但一聯繫到實際,問題來了。

今年到現在,核心區域的地皮,政府一塊都沒有賣。賣的地都是非核心區的地皮。

分布在全島,東一塊西一塊的地皮,都不是中央核心區,又有什麼因素決定價格的高低?

我們理論聯繫實際,看看今年的售地新聞。

今年二月,位於西部道德路的一幅99年私宅地皮招標,得標價每尺939新幣。

三月,位於東部勿洛蓄水池畔的一幅地皮招標。得標價每尺565新幣。

四月,位於女皇鎮地鐵站附近的史德林路地皮,最高標價每尺1050元。

七月八月,位於兀里巷和實龍崗地區的兩幅地皮,得標價分別為每尺1110元和965元。

這就是今年上半年政府售地計劃賣出的所有公寓地皮了。

大家可以看到出價差別很大。

勿洛蓄水池邊的地皮離地鐵站遠,交通不方便, 地價僅565新幣。

女皇鎮是熱門居住區,毗鄰市區,房子從來就不便宜,地價每尺過千,不奇怪。

兀里地鐵站旁邊的地皮竟然標出了1110的尺價,就很驚人了。

主要原因,第一這是個商場住宅地鐵項目,市場大熱門,發展商敢於標高價。

第二,兀里附近的比達達利區,是政府最近大力發展的熱點區域,就像是前兩年的裕廊西一樣。

所以綜合一下,決定公寓地價的,除了地點這個絕對因素以外,還有,交通(近地鐵),傳統居住區的影響力(情懷),項目類型(純住宅還是商住混合),追逐熱點(跟風),市場情緒(發展商搶地搶High了)。

當然,也曾經有發展商不了解行情出價多了,當了冤大頭的。

純粹的自由市場競爭,什麼情況都有。

今年的地價很有代表性。

勿洛蓄水池邊的地皮,位於東部居民區,不靠近市區,不靠近地鐵,地價500多,開盤尺價預計在1150-1200之間。

這個價錢算是新加坡公寓市場的入門價位。

注意這是一個樓盤所有戶型平均下來的尺價,小戶型的尺價肯定超過平均數,大戶型會低過平均數。

入門價位的一室一廳一衛公寓,通常在40-45平米左右,新加坡沒有公攤面積。

算下來差不多就是60萬起步。

兩室一廳公寓,通常面積在55-80平米之間.算下來差不多80萬起步。

三室一廳公寓,通常面積在80-110平米之間,算下來差不多100萬起步。

女皇鎮地皮和兀里巷地皮,一個是靠近市區的熱門居住地,一個是藍圖規劃的樓市熱點,地價過千,預計開盤的平均尺價會到1700。

這個價錢算是新加坡公寓市場的中高端價位了。

中高端樓盤的一室一廳小公寓,尺價有可能會衝到1900,超高樓單位甚至能到2000,總價80萬90萬的都有可能,但很少超過100萬。

中高端樓盤的兩室一廳公寓,總價120-130萬的比較多見。

中高端樓盤的三室一廳公寓,160萬-180萬的價位很常見。具體的要看戶型面積大小。

中高端樓盤的整體設計,大理石地面和臥室地板用料,廚具電器,普遍會更優質一些。

以上列出的,算是非豪宅類公寓的價位區間。

價錢再往上去,樓盤的平均尺價過了2000,就可以找核心區的公寓了。

就算是烏節路商業區的豪宅,如果不挑樓層,尺價2500也可以買到手了。

今年到現在,新加坡核心區只有一處新公寓開盤,位置在烏節路邊上,正好拿來做個參考。

兩室一廳+書房單位200萬上下,普通三室一廳單位230萬上下,帶私人電梯的優質三臥單位300萬上下,平均尺價2200新幣。

這算是核心區高檔公寓的代表性價位。

還有一部分走高端大氣路線的核心區大戶型豪宅,針對不差錢的買家,用料設計都用頂級的,價格也驚人。

去年拿了新加坡最豪華公寓獎的一處烏節路精品豪宅,兩臥+書房戶型380萬新幣起,三臥戶型530萬起,四臥戶型690萬起。頂層複式豪宅今年七月剛賣了一間,1700萬新幣。

說完了公寓價位,我們回過頭來看看組屋價位。

剛才說過了,新加坡的組屋市場不屬於自由經濟市場。新組屋(BTO) 的定價權牢牢把握在政府手裡。

一句話形容:我說它是什麼價,它就是什麼價。

不要誤會,為了社會和諧,新組屋的價錢都是往低了開的。

貼幾個往年新聞,大家感受一下血淋淋的赤字。

一邊是自由經濟市場,發展商折騰好幾年買地拉人蓋公寓,總得賺點兒吧。

一邊是政府福利當先,地價都黑盒了,蓋房子還年年倒貼錢。

組屋和公寓的價位差距就這麼拉出來了。

針對低收入國人的一房式兩房式新組屋,價錢簡直低得令人髮指。

今年榜鵝區的兩房式新組屋預購,最低8萬新幣起。扣除各種房補津貼以後,只要掏一萬兩萬的就能買個房子了。

不過,福利雖然好,大部分人蹭不到。條條框框的限制太多了。

只要公民夫妻兩個都有正當工作,想申請兩房式組屋,基本沒戲。收入超了。

針對普通收入國人的新組屋,看地段的熱門程度不同,一個五房式新組屋(三個臥室+大客廳)一般在30萬到70萬新幣之間。

兀蘭,三巴望,榜鵝,這樣的非市區地段,30萬起。

大巴窯,金文泰,荷蘭村,這樣的市區成熟地段,靠近地鐵的高樓,70萬封頂。

轉售組屋的價位,基本都在一手價上添個至少10萬。

對於公民來說,如果符合條件,買新組屋很划算。

對於永久居民來說,不能買新組屋,不能留組屋出租,只能買轉售組屋自住,實在也不算什麼福利了。

組屋除了面向低收入人士的福利房,也有高端的,下面我們來看看組屋裡的戰鬥機。

獲獎無數的達士嶺摩天組屋。