"城市情報"欄目由「行業資訊」和「國際案例」兩個子欄目構成,其中「國際案例」欄目為您深入解讀國外已開發國家和地區在國土空間規劃以及各類專項規劃編制、研究、政策制定和實施管理等方面的先進經驗,以期為業內同行提供具有參考價值的案例借鑑。

國際案例

新加坡住房保障制度的主要內容

一、確保價格合理可負擔是關鍵

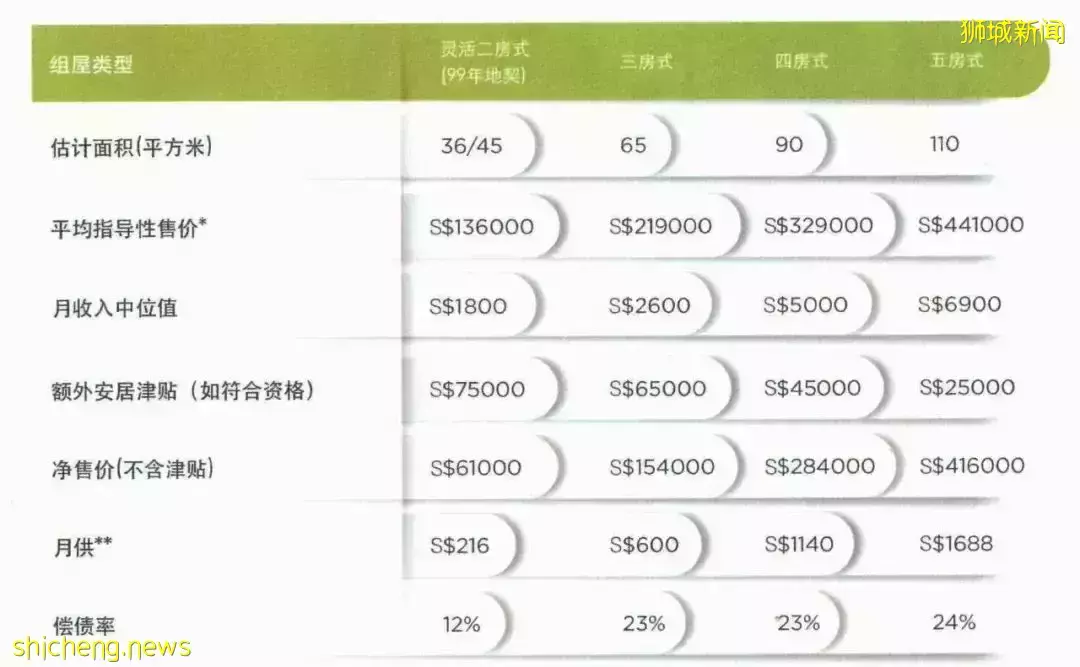

國際公共政策顧問機構Demographia於2020年1月發布的第16屆年度國際住房可負擔性調查報告顯示新加坡與英國並列為住房最具可負擔性國家的第3名僅次於排名第1的美國和第2的加拿大。在這項依據各國主要住房市場的調查中,新加坡的中位分數為4.6分。其計算方式是將新加坡住房價格中位數除以家庭收入的中位數,所得分數也就是居民在無其他消費的假設下,需要多少年才能完全擁有自己的房子。新加坡國立大學城市與地產研究院院長程天富教授在2019年的一項研究中也發現,新加坡的住房,尤其是組屋,無論是新建或轉售組屋的價格都是可負擔的。該研究基於價格和收入的計算,發現新加坡平均一戶人家只需要儲蓄不到四年的收入便能購買一套新的或轉售的三房到五房的組屋。正如新加坡國家發展部前部長黃循財所言,如果是在非成熟組屋區首次購買組屋的家庭,所購組屋的月供將低於購買家庭每月收入的四分之一。

這些數字背後是新加坡從保持公共住房價格合理性以及供需兩端著手,為確保國民無論其社會經濟情況如何,都能擁有自己的房子所作出的努力。

2019年新加坡各類組屋房價收入比(原書配圖)

二、降低開發成本

1. 透明、公平的土地徵用

在為住房市場提供組屋方面,建屋局的強項在於其有能力保持低開發成本。全世界任何住房項目的成本中,很大一部分是收購土地的費用。幫助建屋局完成其建設公共住房目標的,一項最具有重大意義的法令是《土地徵用法》。1967年取代《土地徵用條例》的《土地徵用法》為政府提供了一個能為保障城市發展而迅速徵用私人土地的機制,從而促使當局能迅速地建設公共住房。在法案通過之前,由於政府無權輕易徵用新家坡的土地而導致住房項目建設常常遇到延誤和其他阻礙。

在執行這種可能引起爭議和影響深遠的法案時,必須確保整個流程以及相關法律和行政框架的透明性和公平性。新加坡建立了上訴的保障措施和渠道,以避免濫用法律,並確保被徵用的土地確實是為了公共利益。該法於1974年被修訂,規定賠償金額與現現行市值或預定日期的市值掛鉤,兩者之間取金額較低者為準。2007 年該法案又被修改,規定賠償金額與現行市值掛鉤。但是,不讓土地所有者通過圈地從國家財政中獲利的原則沒有變化。1959-1984年間,大約43713英畝的土地被徵用(大約占新加坡國土面積的三分之一),其中一般土地被分配給了建屋局用於建設組屋。

2. 用過有效管理、信任和規模降低建設費用

除土地供應外,建築施工成本的比例較大。建屋局試圖採取一些措施來提升誠信、效率、質量和生產力。在建屋局成立之初,這些措施包括利用競標減少利益集團的形成、杜絕貪腐和暴利、利用政府運營的生產商生產的建築材料(例如:鋼鐵、花崗岩和沙子),建屋局一度甚至還運營制磚廠。建屋局也積極和富有戰略性地為的建築材料的供給開闢了不同渠道並形成一定儲備以確保在不斷建設的情況下依然保持合理的建築材料價格。這些措施若要取得效果,政府和建築公司之間就必須有相互信任相互合作的精神,而這種精神必須努力培養,比如通過確保政府準時付款來培養這種精神,又進而能減少工期拖延並降低成本。

3. 通過創新和制定標準節約成本

建屋局控制建築法是施工成本的另一方面是不斷地創新和利用市場上最斬的方法和技術。其中一個例子便是利用裝配式建築,即在工地之外的工廠里建造建築的組成模塊。建造出來的模塊無論是在材料或設計上都與常規建造設施的標準相同,但所需建造時間卻只有一半。這樣的措施有助於創造新的效率和工作流程,從而控制並最終降低建築成本。

在提升生產力方面,新加坡採取的一個方法是向當時的全球行業領先者(如20世紀80年代的日本建築公司清水建設株式會社)取經,以提高建屋局承包商的生產效率。為此,建屋局聘請了清水建設株式會社對其承包商進行了一次深入調研,以提高承包商的工作效率。調研的結果和建議讓建屋局深受啟發,並意識到許多能讓新加坡承包商減少浪費和提高效率的方法。

三、以強有力的政策平衡需求和增加包容度

1. 以市場區分來分流需求

由於開發成本已經保持在較低水平,而新組屋的售價相對於市場上的房子享有顯著的折扣,這就無可避免導致市場出現供不應求的現象。所以就必須設立條件將住房需求分流。以確保組屋在滿足目標人群需求的同時,也依然在他們的可負擔範圍內。新加坡公共住房的根本目標是滿足公民的需求。

正如新加坡國家發展部前部長馬寶山所解釋的那樣。在管理住房需求方面,必須設立一個公平、經濟、高效的市場機制。新加坡已將一元市場(直接向建屋局購買新組屋)和二元市場(轉售組屋)區分開來。設立兩個市場能提供更多選項,以更好的應對新加坡多元人口的不同需求。

2. 確保分配機制公平透明

新組屋的分配主要有兩種方式:排隊(先到先得)和搖號(基於抽籤)。組屋登記系統的基本原則是「先到先得」。然而,由於市場和供求關係的變化,這個方法在近年來變得越來越複雜,這主要是因為需求會受到大環境突發事件的影響,如1997年的亞洲金融危機。當危機爆發時,原本等待興建組屋的人在很短的時間內消失了。導致供給過剩的31000套組屋花了五年時間才銷售出去。在這樣的情況下。建屋局則利用直接選購計劃,分配未能售出的住房,讓申請者按照先到先得的原則,直接選擇他們心儀的住房。

搖號抽籤系統在很多方面可以視為排隊這一方法的自然演化。最明顯的例子便是在2012年取代登記購買組屋制度的「預購組屋計劃」。按最初的預購組屋模式,建屋局會在70%的項目單位被預購之後才會動工。因此,申請者只有在選購活動結束之後,才會知道項目是否會進行。自2011年5月起,建屋局會在建築圖繪製和相關招標文件齊備之後,便公開招標聘請建築承包商,而不再需要70%的預購率。

然而,在供過於求時,便需要搖號已決定申請者選擇組屋的順序。在此計劃中的組屋絕大部分將會分配給比較迫切需要房子的首次購房者,而每個購房者則必須繳納一筆押金,以顯示他們的誠意。雖然這種方法不完美,但被視為可以最大程度地減少由於經濟變化或全球地緣政治事件而導致買方行為意外變化的最好策略。這種預購組屋方式深具靈活性,讓建屋局能按市場情況調整組屋的供應量。舉個例子,建屋局能在2011-2014年迅速增加預購組屋的供給,為強勁的住房需求提供了10萬套組屋。在解決了首次購房者的積壓需求後,建屋局能將供給降低至叫可持續水平,以避免供給過剩並積累售賣不出去的組屋。若預購組屋活動結束後還有剩餘的房子,他們將會在「剩餘組屋銷售活動」繼續被出售。

除了安排搖號外,建屋局也為申請者的申請資格設置了條件。這些條件將支持國家的戰略目的,依照政府重視家庭的框架,為鼓勵國民結婚生子、奉養父母而給社會不同群體提供保障。這些目的包括了為新加坡公民提供優先權,幫助國民結婚生子、開枝散葉,鼓勵大家互助、互相扶持等。譬如說,為鼓勵婚姻和生育,祖屋的供給有較高比例將會優先提供給首次購房的新婚夫婦和擁有孩子的家庭。基於資源和津貼有限,組屋局為購房者的資格設下了如公民身份、核心家庭收入上限和不得擁有私人產業等嚴格的限制。

優先申請計劃適用於初次申請者以及那些住房需求更為迫切的人,幫助他們增加搖號分配到組屋的機率。這包括幫助擁有子女的已婚夫婦的「育兒優先配屋計劃」和希望與父母住的近一些的夫婦的「已婚子女優先計劃」(也適用於想搬到子女附近的父母)。

3. 給需求設定上限

管理保障性住房需求的一項重要策略是為購買者設置收入上限以及不得擁有私人房地產的規定。這是為了防止那些擁有更強支付能力的人與一個更需要住房保障的申請人在同一市場裡競爭。此外,申請人在購得組屋後有五年的最低居住年限,期間不得將組屋售賣或出租,也不能購買私人房地產。這能遏制炒房的行為,並強化保障性住房「屋主居住」的原則。超過收入上限或是已擁有私人房地產的人,若還想擁有政府組屋的話,可以在公開市場轉買轉售單位。現有的住房津貼,無論是預購還是轉售組屋,也都會根據家庭收入和所購買的房型而有所區別。當家庭收入隨著經濟一起增長,收入上限也將逐步調整,以確保購屋者能夠繼續享有適價的住房和相關津貼。

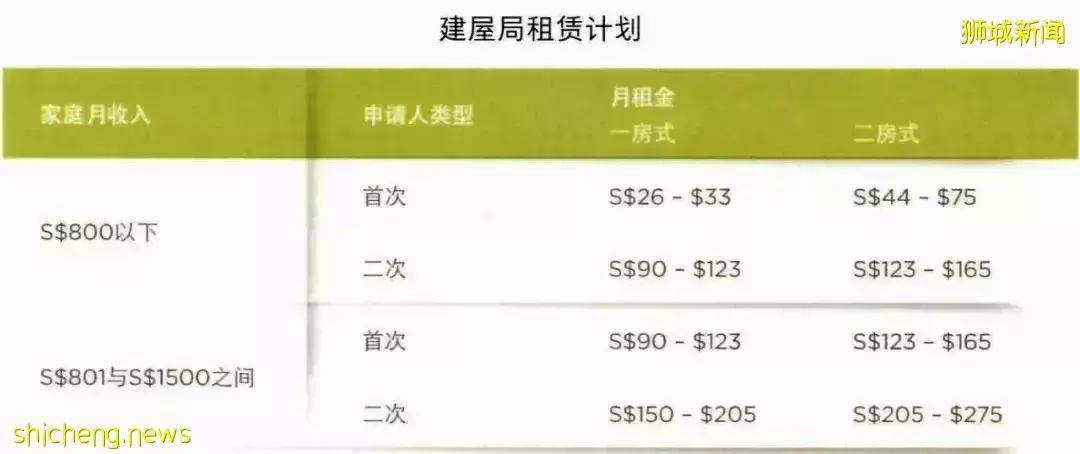

4. 為低收入家庭提供租賃組屋

儘管政府組屋價格相對可負擔,但依然有些新加坡人因收入過低或一些不可預見的因素而無力購買自己的房子。針對這些群體,建屋局出推出了「租賃組屋計劃」,讓那些沒有其他住房可以選擇的低收入者入住租賃組屋。租賃組屋擁有大量的津貼,一房式組屋每月的租金從26新加坡元起,二房式組屋每月的中租金從44新加坡元起。

建屋租賃計劃的價格表(原書配圖)

目前,大約有5萬戶家庭居住在租賃組屋,但政府依然積極地幫助他們擁有自己的房子。其中一個例子是建屋局2016年推出的「重新擁屋計劃」。該計劃旨在協助居住在租賃組屋裡的合格家庭在享有住房津貼和建屋局優惠貸款的同時,購買房契較短、價格更優惠的二房式靈活組屋單位。此外,建屋局在2019年5月增加了「住屋提升津貼」力度,幫助居住在租賃組屋,但之前購買過組屋的家庭在非成熟組屋區內購買新的或轉售市場的二房或三房式組屋。建屋局在2019年6月成立了擁屋支援小組,幫助有意願和決心擁有住房,但目前居住在租賃組屋的家庭,在流程上給予協助和指導。擁屋扶助小組會全面評估該家庭的情況,包括其財務、家庭成員的健康和就業狀況,同時幫助他們安排預算和財務計劃,讓他們能還清房貸。

四、確保組屋可負擔的金融措施

建屋局通過使用中央公積金、提供優惠利率的貸款、以及發放補助金或津貼,這三種主要金融措施幫助新加坡人購買組屋。

1. 利用公積金購房

建屋局1964年推出的「居者有其屋」計劃幫助新加坡公民通過擁有自己的房子來分享國家建設的成果。然而,自推出該計劃起的兩年中,住房擁有率一直保持在5%以下,每年的銷售量不超過2000套,這是因為大多數新加坡人仍然沒有足夠的購買力。

由於政府將促進新加坡人擁有房屋作為首要任務,便在1968年修訂了《中央公積金法》,讓公民能選擇動用部分公積金購買組屋。國民可以用公積金支付首付款和每月的分期付款。隨著法律的修訂,租賃組屋的需求降低了,購買組屋的需求者提高了。建屋局同年便收到高達8455份購屋申請,其中70%是在法律修訂後才申請的。

在現有公積金公共住房計劃下,新加坡人能利用他們的公積金普通帳戶來全額或部分支付購房款、定期房貸、印花稅、法務費和其他相關費用,如組屋翻新費用。這能讓新加坡人在不減少可支配收入的情況下,擁有房屋。

2. 提供優惠利率的貸款

隨著「居者有其屋」計劃在1964年推出,建屋局也必須經營住房貸款的業務。畢竟購買組屋需要支付一大筆款項。因此,有必要為有需求的購房者提供相關金融協助。為了幫助有需要的人群,建屋局提供了優惠的住房貸款。償還期為15年,利率在首付20%的前提下為固定利率6.25%。之後於1986年,建屋局的優惠利率從固定利率調整為浮動利率,並高於現有公積金普通戶頭利率0.1%。目前的優惠利率為2.6%。

目前,為了確保政府的資源能夠分配給最有需要的人群,合格的購物者只能享有兩次住房貸款優惠。組屋局也會進行信用評估,確保申請者謹慎購房,不會過度透支。自2003年起,購屋者也可以向金融管理局管理的規範性的金融機構借貸。這些機構為購屋者的多元需求提供了多種不同的配套金融服務。

3. 財政可持續地提供津貼

1994年推出的「公積金購屋津貼」為國人在一元和二元市場購買組屋提供了選項。過去幾十年來,建屋局推出了許多不同的住房津貼和計劃,並不斷加強力度。這樣就能讓各個群體如單身人士、家庭,年長者、低收入群體、第一次和第二次購屋者都能夠買到組屋。

「公積金購屋津貼」「額外公積金購屋津貼」和「特別公積金購屋津貼」等住房津貼主要用來減輕首次購房者的經濟負擔。自2019年以來,「額外公積金購屋津貼」和「特別公積金購屋津貼」被「額外安居津貼」替代。後者進一步地幫助低收入及中等收入家庭擁有第一套住房。無論所購房屋的類型和地點,都給予第一次購買預售組屋或轉售組屋的申請者相同的津貼。為了鼓勵國民相互扶持,子女或父母若是再購買轉售組屋時希望與家人毗鄰,可以申請「近居購屋津貼」。通過此津貼,合格的買主在購買轉售組屋時,可獲得最高16萬新加坡元的補助。購買新組屋則享有非常優惠的房價的同時,還可獲得最高8萬新加坡元的補助。