各種花樣的模具

塔盤,19世紀末20世紀初

這些托盤是用來盛放新婚夫婦在婚禮前交換結婚禮物的。

留聲機

這件精雕的柜子兩邊柱子上雕刻的是中國神話中的八仙。

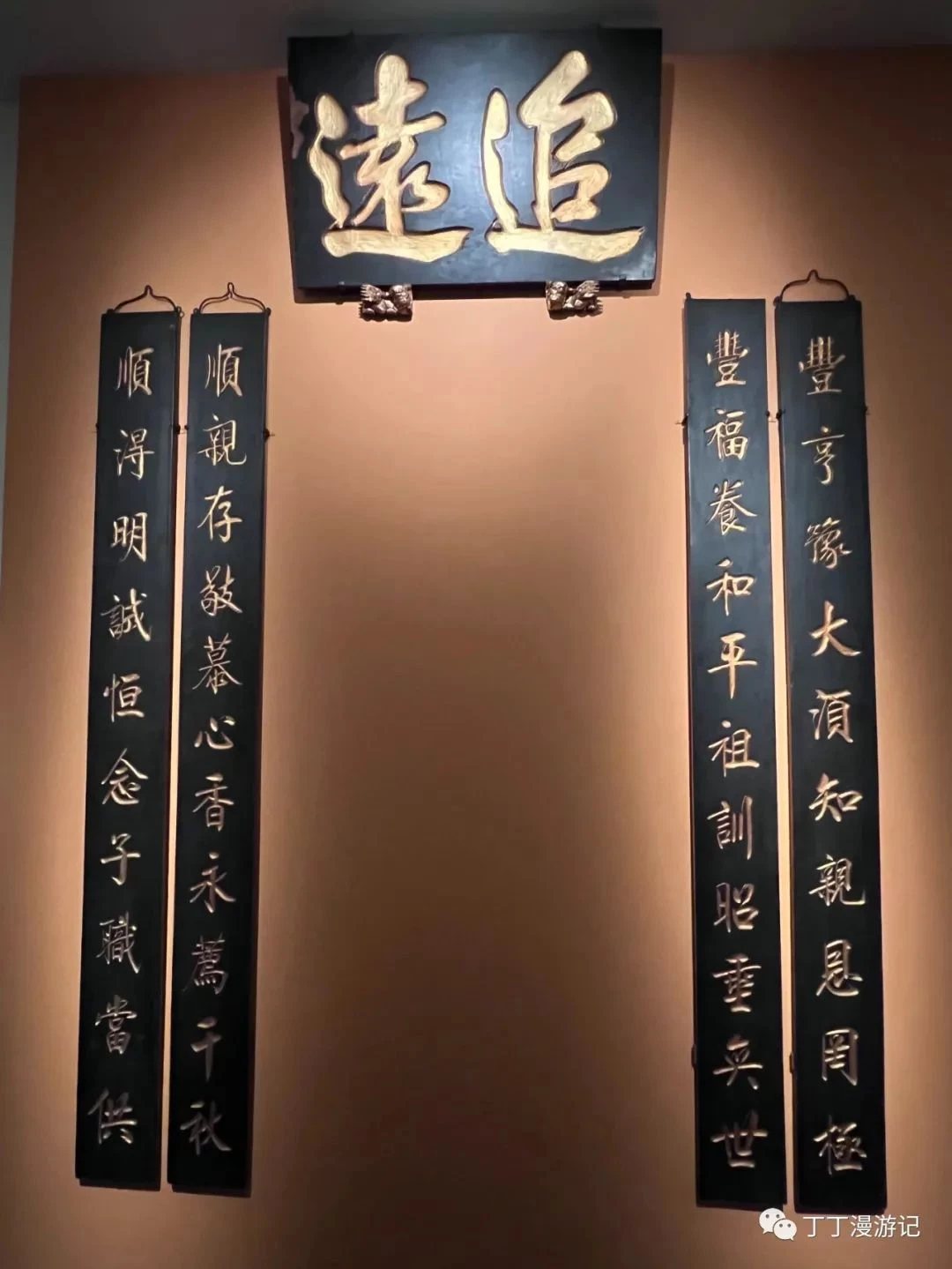

陳金聲家族的祖先祭壇,中國傳統的貢桌上會放瓷瓶、銅鼎,陳家的全換成了銀器,連旁邊凈手的水盆也是銀制的,貢品太多,又放了張大桌子,當然上面的器物全部銀制,閃亮奢華。

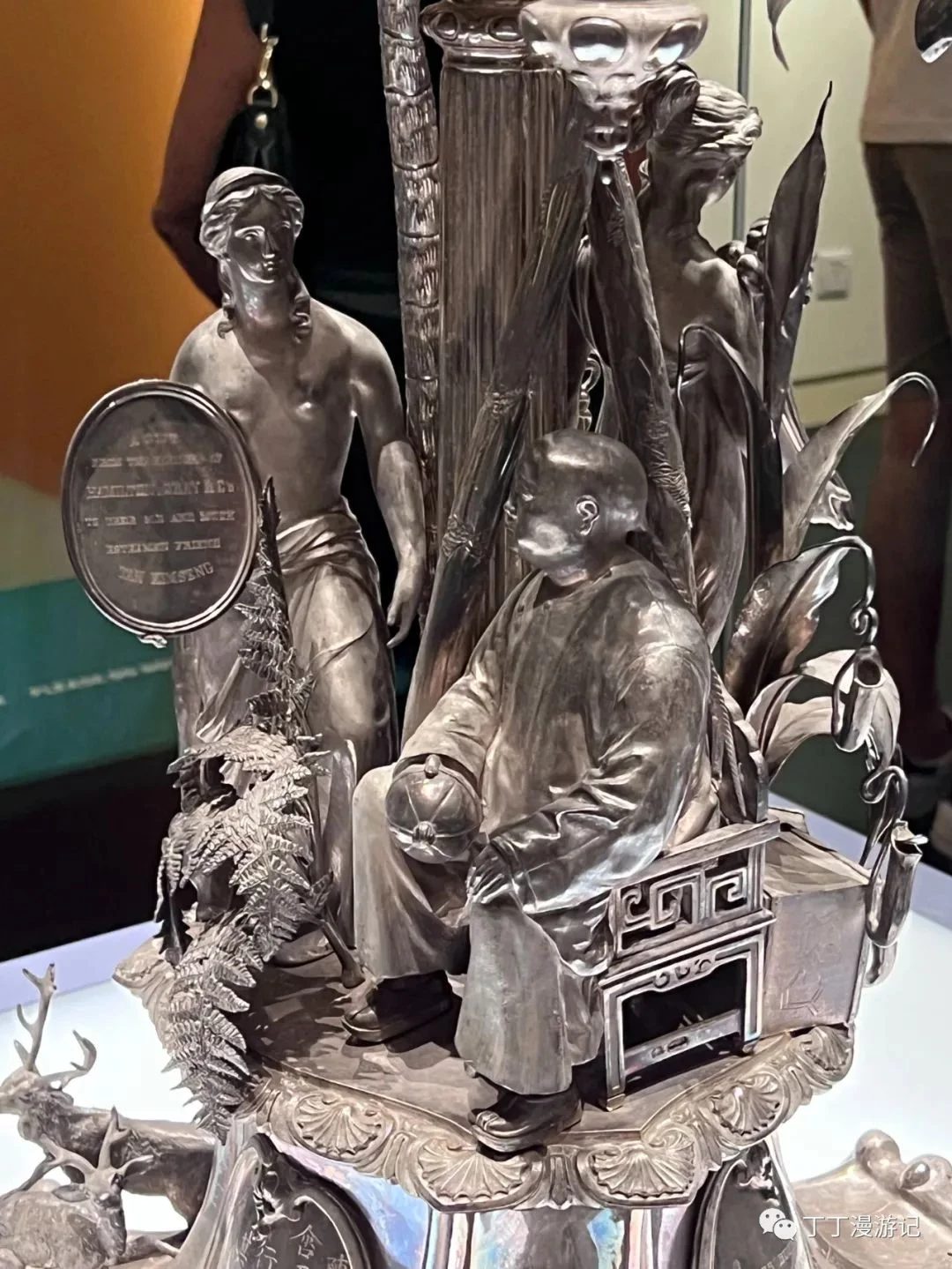

陳金聲,1806年出生在馬六甲,家裡從事的是種植業,1819年到新加坡開辦金聲公司,後擴大業務至輪船公司,逐漸成為一代富商。他最為後人紀念的是在1857年捐款1.3萬元(合現在的數千萬新幣),敦促英政府興建麥里芝自來水庫,由武吉知馬河引水至新加坡市區,可惜由於當局懈怠,工程到1877年才完成第一期,當自來水流入新加坡市區時,陳金聲已經去世13年了。新加坡人民為紀念他的功績,在伊莉莎白女皇道上建造了一座噴泉來紀念他對新加坡居民用水的貢獻。

一件典型的中西結合的銀器,一家公司送給陳金聲的禮物,底座之上是一位中國商人(應該是代表的陳金聲)與兩位女神。

一套桌椅,上面鑲嵌的母貝

製作檳榔(Sireh)的幾套用具,雖然現在人們都不再嚼檳榔了,但在當年還是很流行的待客之道。一套用具包括切割用具和盛放用具,從簡便的到奢華的,而且不同地區(比如印度和爪哇)的還不盡相同。

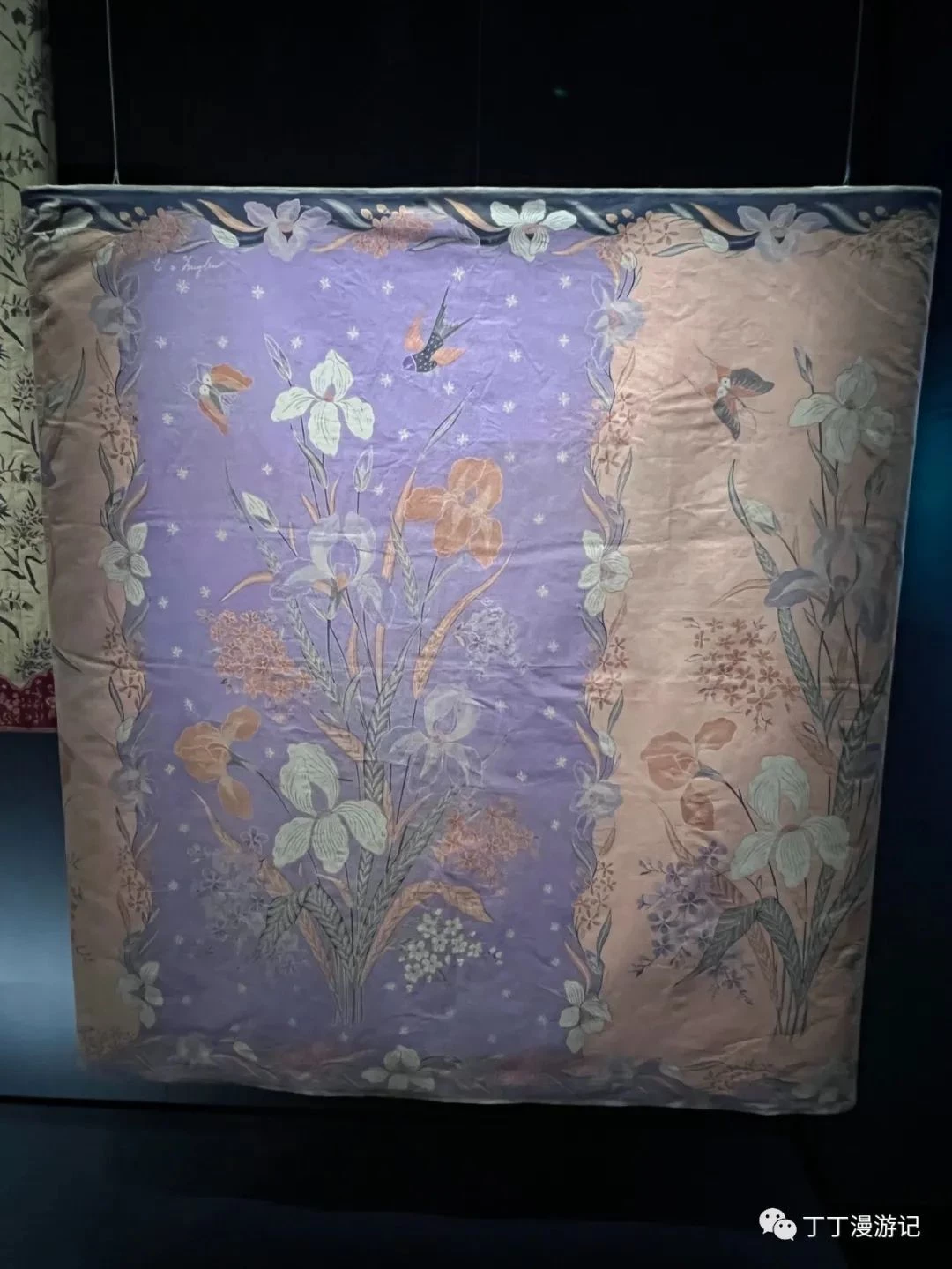

掛布,一般是懸掛在貢桌或牆上、家具上的掛布

三層展示的土生華人的「時尚風格」,從衣服、蠟染、針線活、珠寶到時尚,除了自有的傳統,又融入了很多馬來-印尼的當地風格。

特別像中國的「百家衣」。

蠟染 Batik

蠟染,古稱蠟纈,是一種古老的手工防染工藝。蠟染的傳統在全球許多國家都有發現,包括印尼、馬來西亞、新加坡、印度、斯里蘭卡、菲律賓、以及奈及利亞等;不過印尼的蠟染是最為世人所熟知的。印尼爪哇島的蠟染製法有歷經長期的文化適應,受到多種文化影響而擁有豐富多元的樣式,也是目前世界上樣式、技術、以及工匠技巧發展最完整的地區。這種工藝最早可能在13世紀就已出現,到17世紀已經成為爪哇中部的一種重要的宮廷藝術形式。2009年10月,聯合國教科文組織將印尼蠟染納入人類重要口傳與無形文化資產。

中國貴州的蠟染主要是藍白兩色,而爪哇及東南亞的蠟染色彩則要豐富很多。

紗籠卡峇(ba)雅 (Sarong Kebaya)

新加坡的傳統服飾,由一件Kebaya (馬來語,翻譯成卡峇雅或娘惹衫,一種帶翻領和袖子的開衫)和一件Sarong(管狀裙)組成,簡單來說就是上面開衫,下面筒裙。新加坡航空的空姐穿的就是這種Sarong Kebaya。

Kebaya是一種傳統的女性衣裳,起源於爪哇麻婆王國,早期流行於印尼、馬來西亞、新加坡、汶萊、緬甸、泰國南部、柬埔寨和菲律賓南部,布料可以是絲綢、棉布、半透明尼龍或聚酯等等,大多以刺繡作為裝飾,以野花野草或各種各樣的花卉作為花樣。

Sarong Kebaya的演變,相信來這裡的每一位女性觀眾都會站在展櫃前,默默挑選自己最喜歡的那件。