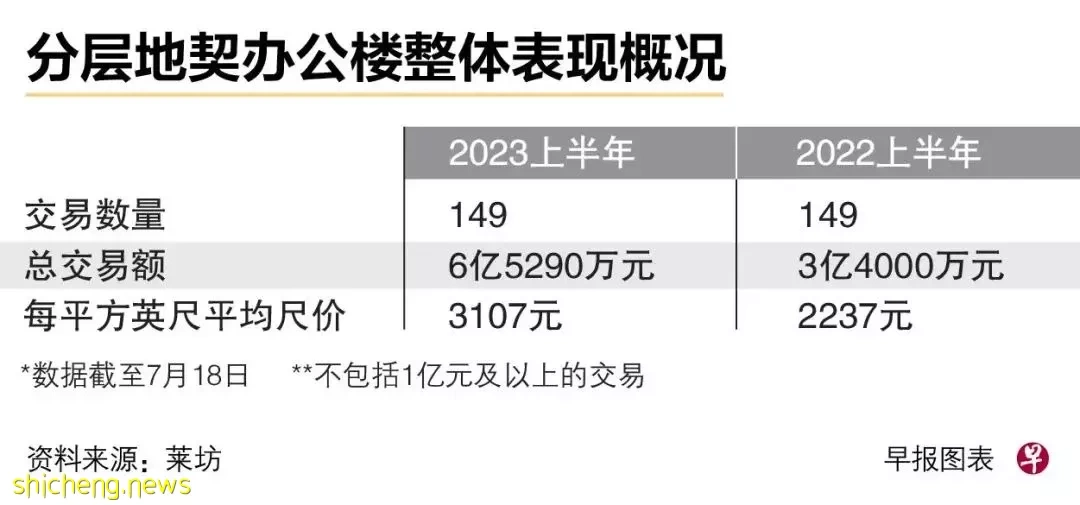

新加坡分層地契辦公樓2023年上半年的交易額比去年同期增加近一倍,平均每平方英尺尺價也增加約39%。分析師認為,面對經濟逆風,分層地契辦公樓或成為大宗房地產買賣的亮點。

萊坊(Knight Frank)數據顯示,今年上半年共有149宗分層地契辦公樓交易,總交易額達6億5290萬元,平均尺價為3107元。雖然交易量與去年同期相若,但交易額和尺價明顯增長。去年上半年,分層地契辦公樓的交易額是3億4000萬元,平均尺價為2237元。

世邦魏理仕早前發布的報告指出,目前新加坡有超過60個主要的分層地契辦公樓項目,約1000萬平方英尺的供應,占本地所有辦公樓的14.8%。這些分層地契辦公樓主要集中在核心中央區(43%)、核心中央區邊緣(39%)和市區以外(18%)。

90年代之前,新加坡建造的辦公樓多數屬於分層地契,由於產權太分散,業主的重心不在於資產優化和大廈維護,導致這方面的工作很難進行,加上發展商後來傾向興建和擁有資產以賺取經常性收入,分層地契辦公樓的供應因此減少。

此外,市區重建局去年3月15日宣布規定中央區重要地區的商業發展項目,在重新發展時不再允許分層劃分成個別單位產權,這一舉措進一步限制了分層地契辦公樓的供應。

第一太平戴維斯投資銷售和資本市場總監葉慧宜接受訪問時指出,政府售地的標書條件已經闡明,發展商必須保留辦公樓大廈為單一產權建築,比如IOI產業集團位於中央林蔭道(Central Boulevard)的辦公樓。

葉慧宜說,市區甲級分層地契辦公樓的售價一般在3000萬元至5000萬元,相比起整棟辦公樓的售價,買家更容易接受,因此買家多半是家族理財辦公室,買下自用或者是自用外加投資因素。這些家辦所需要的辦公空間一般是5000平方英尺,多出的空間都會出租。

除了家辦,本地和外地高凈值人士購買分層地契辦公樓的目的主要在於投資。由於價格相近,這些人士在選擇房地產時一般會拿店屋和分層地契辦公樓作比較,而多數選擇購入辦公樓的主要原因有兩個。葉慧宜說:「其一是分層地契辦公樓的回報率比店屋來得高,其二是業主無需為維護辦公樓操心,一切由管理委員會(MCST)負責。」

萊坊的報告指出,由於下半年預計不會有新的供應推出,分層地契辦公樓的銷售活動會放緩,但在住宅市場降溫措施的影響下,投資者也許轉投優質和地點優越的辦公樓,預計今年仍能達至11億元至12億元的銷售。

圖文|聯合早報