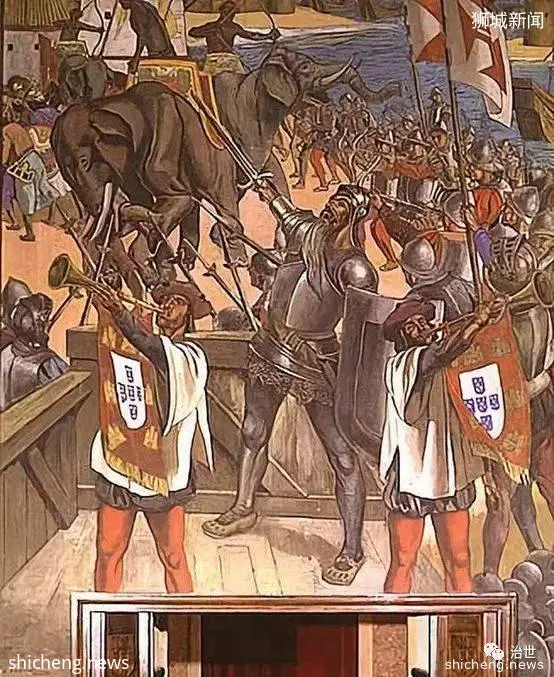

葡萄牙人占得先機拔得頭籌,幾經戰爭,1511年8月15日,馬六甲淪陷,立國110多年的王國滅亡了。隨後,葡萄牙人屠城搶劫,為所欲為。馬六甲王國蘇丹馬哈茂德·沙阿率領軍民,轉移至吧莪(麻坡屬下的一個小鎮)和柔佛等地,繼續抗擊葡萄牙的入侵。

1528年,阿拉烏德丁繼承王位,創建具馬六甲王室血統的柔佛王朝,定都舊柔佛。

1587年,葡萄牙人占領了舊柔佛拉瑪。

1613年,葡萄牙人焚毀了新加坡河河口的據點。

1641年馬六甲易手,荷蘭人趕走了葡萄牙人,繼續殖民統治約100多年。

7

英屬殖民地(1819-1942)

「男人有錢就變壞」,同樣地,「國家變強就擴張」。

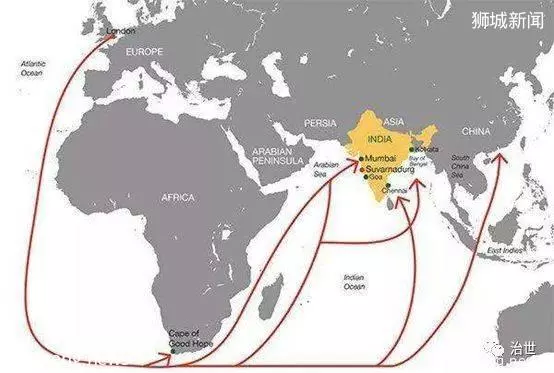

16世紀中葉以後,英國經濟力量和海上力量強大起來,開始同西班牙、葡萄牙、荷蘭、法國爭奪殖民地,走上了殖民擴張和殖民掠奪的道路。

天下之大,各有怪咖。葡萄牙等國是被東方香料所征服,而英國是被東方樹葉-茶葉所俘獲(此風尚其實是葡萄牙公主凱薩琳傳到英國的)。作為凱薩琳的嫁妝,葡萄牙把他們在印度的殖民地孟買送給英國,這樣英國東印度公司有了機會,以此地為貿易據點,專門負責東西方貿易和殖民掠奪。

為了找茶葉,他們滿世界掃貨。他們從清朝買進大量茶葉,但清朝物產豐富,自給自足,英國沒有合適的商品出口到清朝。這種只買不賣只出不進的生意自然是無法長久。

既然沒有需求,那英國人就創造需求,於是他們找到了鴉片這一上癮性商品,來和中國做生意掙回黃金白銀,交換他們需要的茶葉。

鴉片,極具依賴性,一旦上癮,便難割捨,輕則傾家蕩產,重則殺人越貨。英國人以這種毫無人道戕害國人身心的方式創造了無限的需求。

1818年,史丹福德·萊佛士爵士被任命為蘇門答臘島南岸的英屬殖民地明古連的總督。此人被視為新加坡地開埠(開闢為商埠,設立外貿口岸)者。他,極具商業頭腦和戰略眼光,塑造和改變了新加坡,奠定了新加坡的基礎。當然,我們要批判地看待,萊佛士絕不是為了給新加坡人謀福利,而是為了滿足其殖民掠奪需求,但在客觀上促進形成了現代新加坡的基本格局。

當時,英國已完成工業革命,國力如日中天,急需擴大海外殖民地,開闢新市場和原料產地。有國家力量加持,萊佛士自然就飄了。

他很不滿一個風車小國荷蘭控制著馬來群島,掐斷了他們對華鴉片貿易的海上航線,那感覺簡直像卡住了他們的喉嚨,痛得無法呼吸。

荷蘭人在此地混得風生水起,坐地生財,來來往往的商船都得給他們交過路費,並且是一口價,不講價。

萊佛士眼紅地看著荷蘭人,自言自語說道:「大丈夫生當如此,吾可取而代之。」

吹牛一時爽,想想心裡慌。

好的地段都被荷蘭人占領了,到哪去找新大陸呢?總不能生搶吧?

於是,萊佛士只好硬著頭皮到處溜達,看看能不能找到一塊像樣的地盤。

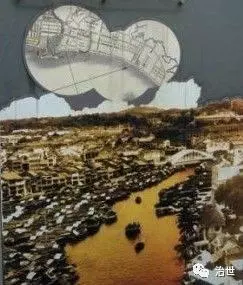

1819年1月28日,萊佛士抵達新加坡,如同一見鍾情,他很快就被這塊小島征服了。真是上天保佑,此地位於馬來半島南端,靠近馬六甲海峽,擁有天然的深港、淡水供應和用於修理船隻的木材,最關鍵的是,這個島就在他們家的貿易線上。

事實上,這並不是他的獨家發現,新加坡在馬六甲王朝全盛時期就是當時聞名於世的港口及經貿中心,只不過葡萄牙人在1613年摧毀了新加坡的定居點,所以在接下來的兩個世紀裡,這個島嶼陷入了默默無聞的狀態。所以說,萊佛士只是重新發現和開發了新加坡,而不是原創了新加坡。

就這樣,萊佛士闖入了當地人的世界。整個新加坡島就是一個小漁村,約有1000人,大多數是當地群體,他們被馬來人同化,並有幾十名中國人。

通過類似於狸貓換太子的手法,萊佛士與當地首領達成了交易:承認首領的統治地位並每年給與報酬,以換取英國人在新加坡設立貿易站的權利。

1819年2月6日簽署了一項正式條約,現代新加坡誕生了。

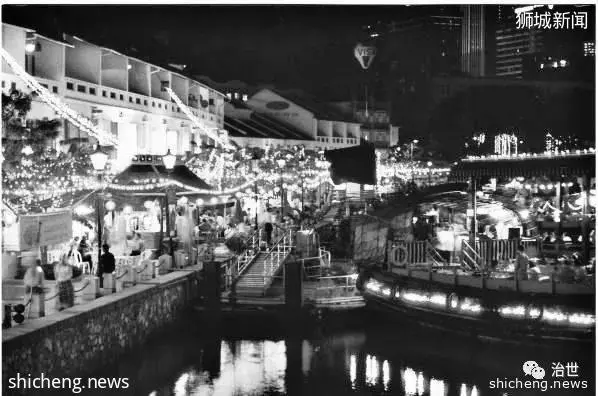

萊佛士掌管新加坡後,便宣布新加坡為自由貿易港,在此可以自由貿易,禁止徵收港口稅,這一優勢使新加披一時力壓周圍港口碼頭,成為商販買賣新集散地。人們在此自由交易,並享受稅收優惠。

一傳十,十傳百,當周圍的商販走卒都聽說有這一自由集市,人群趨之若鶩,從四面八方趕來做買賣。

於是,大批從泰國、馬來西亞、越南、中國的商販苦工移民於此,逐漸形成今日新加坡多民族融合聚居的局面。

物流的集散地,一定是人流的熱點,一定是商業和服務業的中心。

很明顯,貨物運轉到此,要麼是交接換手,要麼是補充供給,都離不開和當地發生聯繫:

船隻要補充燃料、縫縫補補,

船員要吃飯、休息、大保健、鬥地主。

於是新加坡人開超市、開賓館、開飯店、開賭場、開妓院等等來提供商品和服務,以此來養活自己。

萊佛士呆了一周後,前往檳城處理公務,將新加坡留給副手法夸爾打理。幾乎是無中生有,困難重重,法夸爾政府急於創收、管理混亂。這段時間,新加坡是野性和墮落的自由地獄,就好像一個從山村來的淳樸小伙,來到讓人眼花繚亂的大城市,眼界大開,立馬就沾染上了吃喝嫖賭抽各種惡習,淪陷在這花花世界裡。

1822年萊佛士重返新加坡,對島上的亂象痛心疾首,他憤怒地解僱了法夸爾,並開始治理整頓:禁止奴隸制、關閉賭場、禁止攜帶武器等;徵收重稅,以阻止他認為的社會惡習,如酗酒和吸食鴉片。他起草了新加坡萊佛士計劃,以重組該島:將新加坡劃分為職能部門和族裔分部,並保留至今。

1824年,英國與荷蘭在倫敦簽訂英荷條約,新加坡正式成為英國殖民地。

8

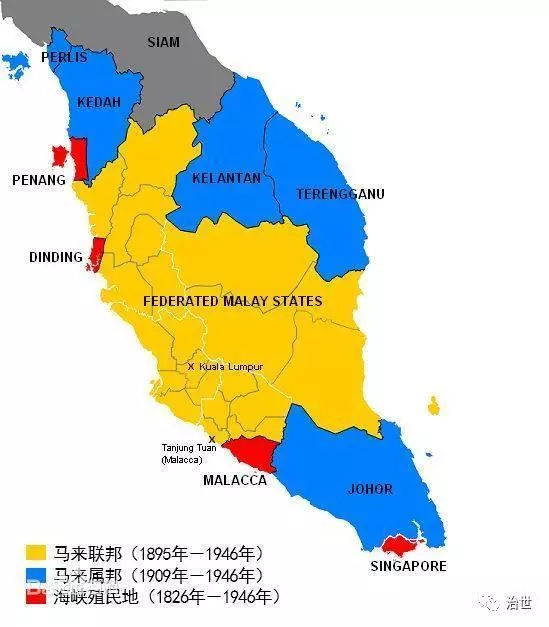

海峽定居點(1826-1867)

1826年,英國東印度公司將新加坡與檳城和馬六甲合併組成海峽定居點,統一管理。

1830年,海峽定居點成為英屬印度孟加拉總統的居住地。

9

海峽殖民地(1867-1942)

隨著新加坡繼續發展,海峽定居點管理部門的缺陷變得嚴重,新加坡商人社區開始煽動反對英屬印度統治。

1867年4月1日,英國政府同意將海峽作為一個單獨的殖民地。這個新殖民地是由一位總督在倫敦殖民地辦事處的監督下統治的。一個行政會議和一個立法會協助總督。雖然沒有選出議會成員,但多年來逐漸增加了當地居民的代表。

殖民統治者時期,殖民者對新加坡族群實行的是「分而治之」的種族隔離政策。

第一次世界大戰(1914-1918)並沒有對新加坡產生深刻的影響:衝突並沒有蔓延到東南亞。

戰後,英國政府投入大量資源在新加坡建立海軍基地,作為對日益雄心勃勃的日本帝國的威懾。溫斯頓·邱吉爾把它吹捧為「東方的直布羅陀」。

10

日本占領(1942-1945)

1939年德國入侵波蘭,第二次世界大戰爆發,德意志第三帝國、日本帝國、義大利王國三個法西斯軸心國分別從歐洲、亞洲發動了一場人類歷史上空前規模的世界大戰。

出於對島國滅亡的恐懼和對領土擴張的渴望,日本提出了大東亞共榮圈的設想,企圖將東亞、俄羅斯遠東地區、東南亞、大洋洲、南亞、阿富汗等地納入勢力範圍之內,以此實現地緣和產業戰略的整合。

作為一個要啥沒啥巴掌大小的島國,日本對東南亞的戰略位置及豐富的大米、橡膠、錫、石油等戰略資源垂涎已久,早就渴望拿下吃干榨盡,以滿足其軍事和工業需求。新加坡作為重要戰略要地,自然是被日本看作掌上明珠。

由於輕敵、麻痹大意和過度自信,駐新加坡英軍並沒有重視日軍來犯。1941年12月8日,日本部隊在馬來亞北部的哥打巴魯登陸。此後,日軍迅速南下,節節勝利。1942年1月31日,也就是入侵開始後僅55天,日本人就占領了整個馬來半島,並準備進攻新加坡。

1942年2月15日,英軍總司令白思華宣布無條件投降,日軍將占領新加坡改名為昭南島(日語為「光明的南島」)。一如既往,日軍開始大屠殺,大約25 000至50 000人死亡。

日本統治新加坡的三年時間裡,新加坡人民遭受了巨大的劫難,他們要麼被拉去充當苦力和炮灰,要麼被施以重稅,被剝削壓榨得苦不堪言。

11

戰後時期(1945-1955)

1945年8月15日,日本向同盟國投降後,新加坡陷入了短暫的暴力和混亂狀態:到處是搶劫和復仇殺戮。

這塊土地在重建,新加坡人在涅槃:他們已經不是那個曾經的白素甜了。

歲月是把殺豬刀,紅了櫻桃,綠了芭蕉。

新加坡人的信仰崩潰了:他們一直將英國人視為新加坡無懈可擊的守護神,沒想到英國人這麼容易就投降了,這麼輕鬆就放棄他們了,他們失望至極,憤怒至極,羞辱至極。

經此一役,新加坡人的國家意識增強了,他們萌生了脫離英國統治獨立建國的意願。

他們終於明白只有新加坡人才能捍衛他們的國家,英國人是靠不住的,他們只是這塊土地的吸血鬼。

做夢的人是幸福的,人生最痛苦的是夢醒了無路可走。

世上本沒有路,走的人多了,便變成了路。

於是新加坡人便時不時上街散步走路,呼籲獨立,趕走英國佬,俺必勝。

他們的努力沒有白費:

1946年3月軍事管制結束後,海峽殖民地解散。

1946年4月1日,新加坡成為英國直屬殖民地。

1947年7月成立兩個分開的行政及立法會議。

1948年3月20日,新加坡舉行了第一次選舉。

1953年底,新加坡修改憲法,享有較大的自治權。

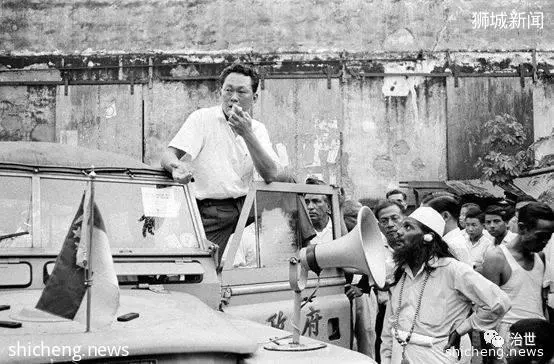

1954年11月21日,由李光耀等人創立的人民行動黨正式成立。

1955年4月2日舉行的立法會議選舉是一次生動活潑、鬥爭激烈的活動,有幾個新政黨參加了這場鬥爭。與以前的選舉不同,選民自動登記,選民人數增加到約30萬人。

社民黨在選舉中慘敗,只贏得了四個席位。新成立的左翼工黨陣線是最大的贏家,擁有10個席位,並與巫統及馬華公會組成聯合政府。另一個新政黨人民行動黨(PAP)贏得了3個席位。

12

新加坡自治(1955-1963)

第一階段:部分內部自治

1955-1959

勞工陣線領導人馬紹爾成為新加坡第一任首席部長。他領導著一個搖搖欲墜的政府,幾乎沒有得到殖民政府或其他地方政黨的合作。社會動亂有增無減。

1956年4月,馬紹爾率領一個代表團前往倫敦就完全自治問題進行談判,但由於英國不願放棄對新加坡內部安全的控制,談判失敗了。