2020年9月4日晨,新加坡一代船王張允中(Chang Yun Chung)在睡夢中離世,享年102歲。

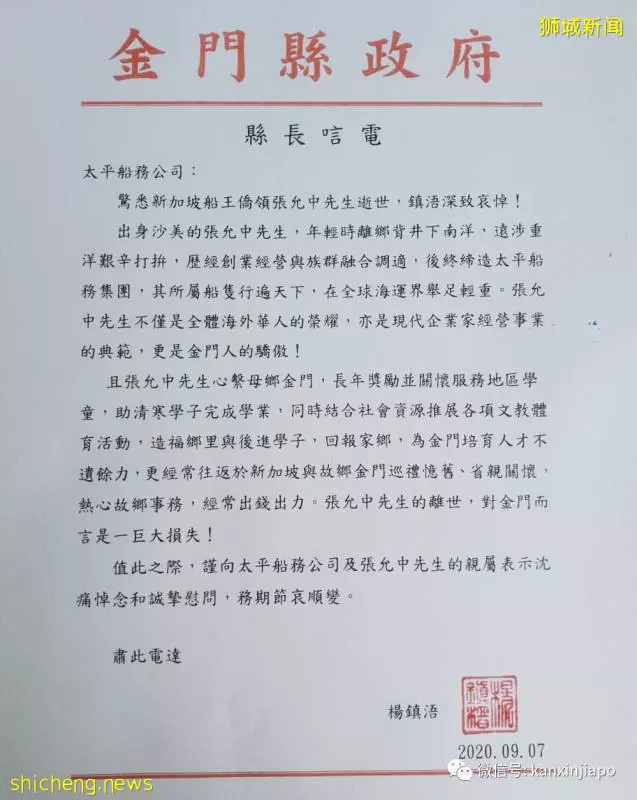

(金門縣長楊鎮浯發唁電致哀)

張允中曾是世上年齡最大的富豪。2019年3月,福布斯全球富豪榜出爐,時年101歲的張允中再次入選,坐擁21億美元身家,位居新加坡富豪第12位,是年齡最大的億萬富豪。

他創辦的太平船務,是世界上第10大貨櫃航運公司。

福布斯官網截圖 張允中的一生,充滿傳奇。 一切都要從三件歷史大事說起。

如果沒有這三件歷史大事,張允中傳奇可能需要改寫。

第一件歷史大事:

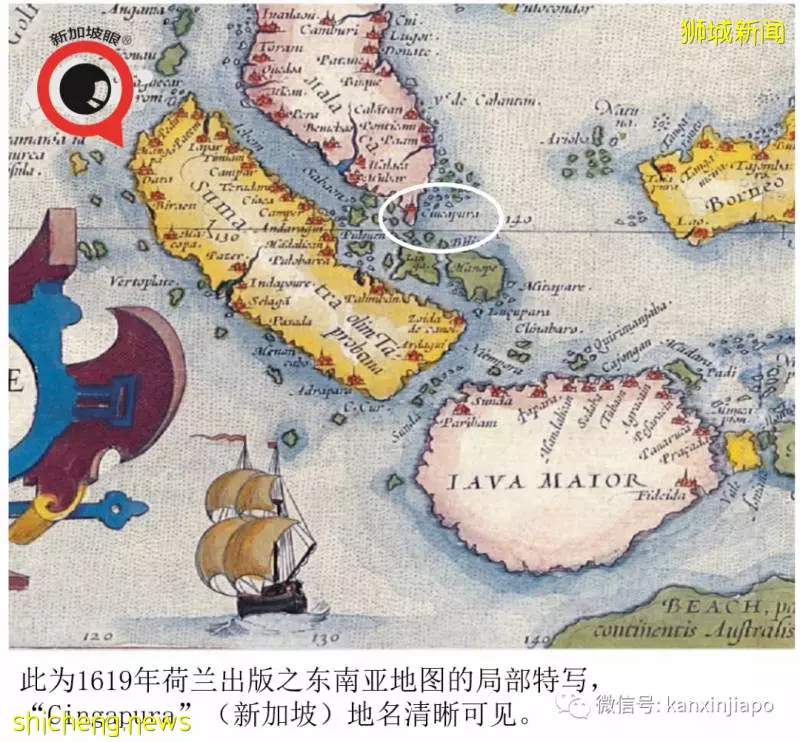

1819年新加坡開埠 在大航海時代,歐洲海事強國——荷蘭、英國、西班牙、葡萄牙崛起。1602年,荷蘭成立東印度公司,專門控制印度、爪哇和馬六甲海峽這一地區的海上貿易。

18世紀,英國開始在馬來群島建立殖民地。1818年末,駐蹕加爾各答的英屬印度總督哈斯丁授權史丹福·萊佛士到馬來半島尋找合適的港口,以抗衡荷蘭的東南亞海上霸權。

1819年1月底,萊佛士在考察附近島嶼後登陸新加坡。1819年2月6日,萊佛士與天猛公簽約,准許英國東印度公司在新加坡設立自由港。

此為新加坡之開埠。

新加坡開埠後,萊佛士採取發展商業與貿易的政策,新加坡發展甚快,吸引了大批移民湧入。1826年,東印度公司把新加坡、檳榔嶼和馬六甲組成海峽殖民地,亦稱叻嶼呷或三州府。海峽殖民地首府初時設於檳城,1832年遷往新加坡。此舉進一步推動了新加坡的經濟社會發展。

(1850年前後的新加坡河河口。圖源:新加坡國家檔案館)

當時許多移民前來新加坡從事錫礦開採、橡膠園開闢、菸草種植、香料栽培,還進行城市、碼頭、港口、道路等大量建設。除了華人,當時來到新加坡的還有來自印度、阿拉伯、馬來半島和印度尼西亞群島的各色人等,形成了新加坡社會多元種族、多元文化的雛形。

如果沒有1819年萊佛士開埠,不會有後來的新加坡。

第二件歷史大事:

1860年《北京條約》 十四世紀,中國造船技術已經達到一定水平,所造船舶可以航行到日本、東南亞。

洪武四年(1371年)年末,為了防止沿海反叛勢力私通倭寇,明廷頒布禁海令,嚴禁瀕海居民私自出海。有明一代,是中國歷史一海禁最嚴的朝代,除了特定時期,如朝廷主持的鄭和下西洋和「隆慶開關」時期,大部分時間實施海禁。到了清朝,比起明朝是寬鬆許多,但大部分時間仍是實施海禁的。

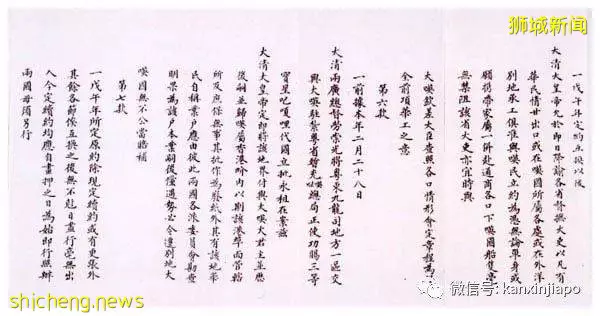

1860年,英法聯軍攻占北京後,大清分別與大英帝國、法蘭西第二帝國、俄羅斯帝國各自簽訂的戰敗條約。其中,跟英國簽署的《中英北京條約》允許外國商人招聘漢人出洋工作,充當苦力。

(《中英北京條約》簽約會場)

(《北京條約》,複製自中國第一歷史檔案館藏本,圖源:香港特區政府)

華工出洋由此合法化。

落番

此後一百年,從鴉片戰爭到辛亥革命,到軍閥混戰,到抗日戰爭,到國共內戰,天災人禍不斷。相對於中國來說,當時的南洋商業發達、治安良好、往來便利,吸引青年出洋築夢。東南沿海省份的大批中國人於是下南洋謀生。

福建移民把南下南洋稱為「過番」或「落番」。「落」者,雖指南下,但暗含自高往低之意;「番」者,化外之地;自稱「過番客」,意指到番邦只不過是暫時性的,過渡性的,非長久打算,因此自己的身份是「客」,既有「奔走各地討生活的人」的意思,也有相對於「主」的「外來或寄居的人」之意。從「落番」、「過番客」等表述,可見身在「番邦」心在漢,心理上始終以中國為中心和歸宿。

(「侵欠人債滿滿是,被人辱罵無了時」——當年的《過番歌》,唱盡南來苦力的艱辛與悲苦)

這一百年間落番的百萬華人當中,有一人叫張文夏。

張文夏是村長的兒子,出生於1896年。

1934年,38歲的張文夏落番,來到新加坡當跌打醫師。

傳說中的金門

張文夏是金門沙尾鎮(今稱沙美鎮)人氏。

提起金門,有些人說是「台灣金門」,其實是誤解。

金門自古以來就是福建不可分割的一部分。 即便今天的金門島上,仍存在一個「福建省政府」。

(金門島上的「福建省政府」大樓,2013年12月新加坡、馬來西亞祖籍金門的青少年返鄉尋根,「省政府」還出面接待。攝影/許振義)

小科普

1949年底,國民黨政府撤退至台灣,政府駐地常設在台北。眾所周知,台北方面今天實際控制兩個省,一個是台灣省,另一個是「福建省」,但「福建省」實際控制的只有兩個縣——金門縣和連江縣。在1998年之後,無論「台灣省」或「福建省」皆成為行政院的派出機關,行政院不再派任省政府主席,沒有員額,沒有預算,省政府形同裁撤,只是名義存在。

但,即便只是名義存在,金門縣仍是福建省金門縣,不是台灣金門。

另,在文化(飲食、建築、方言等)和地理上,金門與福建密不可分。

張允中落番

言歸正傳。

1918年,張文夏長子在金門沙尾鎮(今稱沙美鎮)出生,取名允中。秀才出身的外公家裡藏了很多古書,因此張允中從小就養成愛看書的習慣。

張允中在金門和廈門大同中學完成學業之後返回金門,在私立金沙小學任教。他愛好運動,任教期間曾購置籃球架,發展籃球運動。

1937年3月,他率領排球隊與桌球隊參加私立金門中學所舉辦的全縣運動會比賽,榮獲徑賽100米、200米、400米第一名,排球隊則榮獲亞軍,桌球個人組得季軍。 亂世出英雄。年少的張允中報考中國空軍飛行員,立志報國於疆場,無奈報考後,軍隊遲遲沒有消息,只能作罷。

1937年,全面抗戰爆發,金門、廈門被日軍占領。張允中當時19歲,來到新加坡投靠當時已另娶姨太太的父親,在堂叔經營的進出口公司當學徒。母親黃玉燕後來也帶著兩名弟弟張允崇、張允伏來到新加坡。

初到新加坡,張允中在堂叔的貿易行當學徒,後來在張氏公會擔任秘書,再後來,到了馬來西亞柔佛州的一所小學,教了一年的書。

小科普

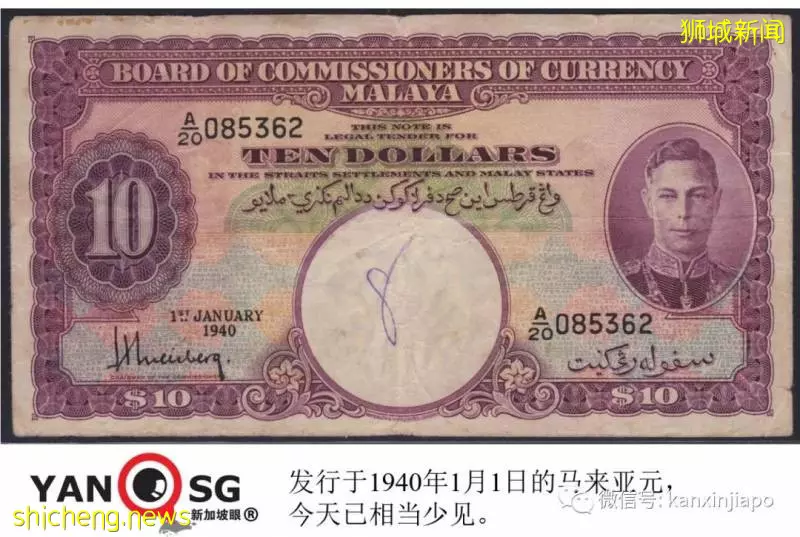

1845年至1939年,新加坡使用由海峽殖民地發行的叻幣作為流通貨幣,1940年後,新加坡跟隨馬來亞使用馬來亞元。1942年被日軍占領後,被迫使用由日本軍政府發行俗稱「香蕉鈔」的日本軍用手票。【勿混淆「馬來亞元」與「馬幣」】

1940年,張允中第一次學做生意。當時母親給了他1500馬來亞元,讓他北上馬六甲和大舅創業,設立買賣土產的九八行,名為培元公司。他大舅有艘機動船,經常川行於馬六甲和蘇門答臘之間,運載海產乾糧。張允中經常隨船出行,開始接觸大海,為日後開拓航運事業奠下基礎。

小科普

蘇伊士運河的開通及馬來亞半島錫業和樹膠業的發達,帶動了新加坡的國際貿易,也催生了九八行,即代客戶批發土產如樹膠、胡椒,徵收佣金百分之二的貿易行。大華銀行黃祖耀之父黃慶昌,就設有慶隆有限公司,以樹膠、胡椒等為主要商品。

1942年,日軍占領新加坡之後,為報復新加坡華僑對中國抗戰的支援以及華僑對日軍的抵抗行動,日本第25軍司令官山下奉文對新加坡華人執行「肅清行動」,實為大屠殺。張文夏被列為「愛國醫事人員」,在一次日軍「大檢證」時失蹤,後來才知道被害。

張允中自己則因為接濟馬六甲的抗日游擊隊,被日本憲兵逮捕,關在牢里長達9個月,直到日本投降才重獲自由。

投身船務

培元公司蕩然無存,張允中回到新加坡,租二舅的辦事處設立振興貿易公司。當時,印尼爭取獨立鬥爭,海上船舶往來常會受阻,貨物也因此堆積如山,讓他聯想將來船務應是一項很有前途的行業。

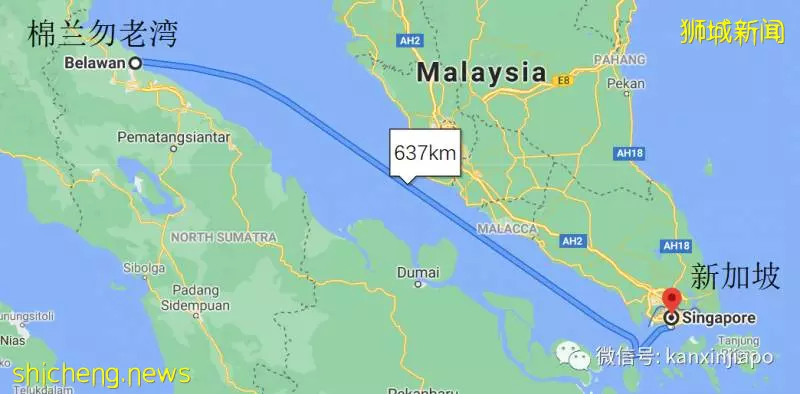

經友人介紹,張允中買了一艘二手木製帆船,開始做起新加坡與印度尼西亞棉蘭勿老灣的物物交換生意,用白糖和日用品換印尼的橡膠。

他的船隻遭遇過各種磨難——為避開當時掌控印尼的荷蘭海軍的封鎖,兩天航程卻得用一個半月才能完成;船隻觸礁,貨物損失一半;遭遇海盜,當時張允中還想與海盜拼一拼,但船長被海盜開槍射中,無奈只能眼睜睜看著海盜將貨物搶光。這次恐怖的遭遇最終迫使張允中放棄了這門生意。

1948年,在好友吳必昌的推薦下,張允中加入鄭氏三兄弟的泰興源兄弟公司,擔任經理,主持公司業務。那一年他30歲。

鄭氏三兄弟鄭祺福、鄭祺泰和鄭福源來自印尼巨港,泰興源原本以土產買賣起家,後來改做航運,公司也易名為祺福船務公司。

當時,航運界完全是由外國人壟斷,新加坡本地船務公司剛剛起步,大多沒有本身的船舶,因此只做些代理業務。張允中認為,船務公司要是沒有自己的船舶,經營的基礎是不穩固的,而且發展前景也不樂觀。

於是,他向老闆建議購置自己的船舶,航行東南亞近海以及中東。

中國批准:由新加坡船務公司 經營中國往返中東航線

1956年,張允中以祺福船務公司總經理身份,在中國外交部邀請下,參加新馬四大民族百人商業考察團,到中國考察訪問長達兩個月。

他與中國政府就船務合作的條件進行談判。和中國交通部官員談判後,中國政府同意讓祺福船務經營中國與中東之間的貿易航線。