這時候,我要引入一個全球宏觀經濟之中非常重要的變量,中國。

六 中國還能繼續扮演「白衣騎士」嗎?

摩根斯坦利在2018年發布的一份報告中說到,從2016年開始,這個世界上所發生的每一件事情都與中國有關。在2017年的時候,一個非常有趣的經濟現象,此現象叫做global synchronized recovery(全球同步復甦)。從次貸危機和金融海嘯之後,全球的經濟體現出了一個高度的不平衡,這是摁下葫蘆又起瓢,各處都可能在出問題。只有到了2017年上半年的時候,我們發現這個世界上主要的46個主要經濟體都實現了增長,這就是所謂的全球同步復甦。

很多人歡欣鼓舞,說我們終於等到了這樣的一天,這一天是怎麼來的?背後的動力在哪裡呢?在當時,中國國內的很多的經濟學家有一個主流的看法,認為全球經濟的復甦,特別是西方已開發國家的復甦,會給中國的出口帶來增長的動力,這對中國是一個巨大的利好。

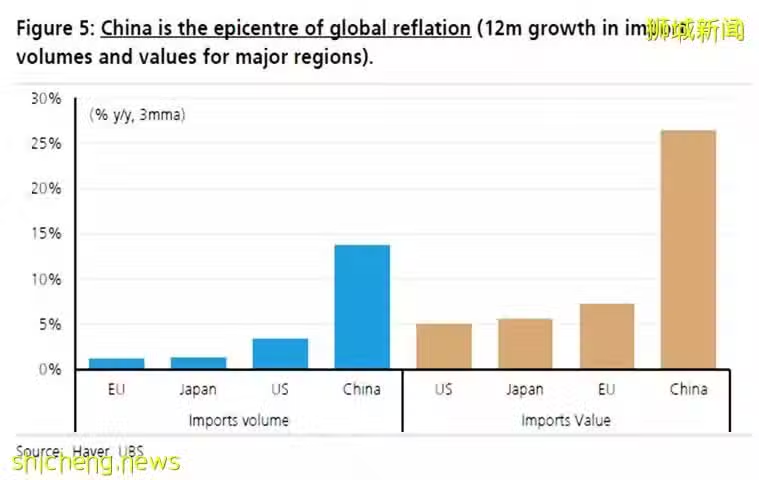

對此我要提出另外一個不同的看法,請大家來看一看這張圖,一圖勝千言。在這張圖里我們看左邊所展現的是主要經濟體的進口量的變化,在2017年的上半年,歐盟、日本、美國和中國,右邊展示的是進口貨值的變化,這是美國、日本、歐盟。

所謂已開發國家復甦帶動中國出口的說法,其實是與事實是相背的,這個故事真實的故事正好是倒過來的,是中國國內旺盛的內需產生了一個全球外溢,這才是故事的真相,這就是我要講的中國故事。

2017年,中國的經濟扮演了「白衣騎士」的角色,在本次疫情之後,全球的復甦過程之中,中國是不是還能夠去承載這樣的希望?

從2019年的下半年開始,我就在很多的場合發表這樣的一個看法:對於中國的經濟,看它的體量,它的韌勁,我們不用擔心它自身的健康。但是如果我們再去希望此次疫情,中國為全球的復甦提供像2017年這樣的動力,或者像2008年這樣去承載這麼大的一個壓力,我認為這是不切合實際的。

為什麼?我給大家進行分析,看看中國經濟的基本的運行邏輯,過去發生了什麼事情,究竟是什麼樣的因素在決定中國經濟的這樣的一種起伏,然後我們就可以對未來去做出一個有效的判斷,請各位去看一看這張圖,這張圖畫的就是所謂的「李克強指數」。

這裡包括了三個基本的經濟指標。當年李克強總理在遼寧省執政時,他所提出的一個看法,「中國經濟我只看三樣東西,第一個鐵路貨運量,第二個工業用電量,第三個銀行信貸。」

有研究機構把這三個指標按照一定的權重編制出了李克強指數。從實踐之中來檢驗,我們會發現李克強指數它的起伏與中國經濟的走勢具有著一個高度的相關性,它是一個非常實用的中國經濟的晴雨表。

在過去的十幾年裡邊發生了什麼事情呢?從次貸危機之後,中國經濟迎來了它的一個起步。從2010年的峰值下行之後,到了2012年--2013年時,又迎來了一個新的小小的高峰。

從2013年7月份開始,出現了一個比較明顯的下行,我們說這一段時間是中國經濟最黑暗的時候。到了2015年的年底,2016年的年初,我們看又一個高峰到來了,這就是中國經濟在過去的十幾年裡邊的三次起伏。

這些起伏它背後體現了什麼樣的邏輯呢?

我要向大家介紹一個判斷經濟走勢的視角,來自於橋水的創始人達里奧(Ray Dalio),即債務周期理論。他認為所有經濟周期性起伏波動的背後,都關聯著一個債務周期。當經濟之中債務開始出現膨脹,債務周期開始起步,大家都在加槓桿時,債務開始出現快速的增長,經濟的走勢一定會是向好的。當經濟中的主體開始去槓桿,開始削減債務,經濟就會面對一個下行的壓力,這樣的視角非常簡單,非常實用,很多學術界的經濟學家對此嗤之以鼻,但是我認為它可以給我們提供一個非常便捷的分析經濟走勢的框架。

我請大家看一看,按照這樣的一個大前提,所有經濟的起伏的背後都關聯著債務周期。在2009年的這一次高峰之中,政府推出了4萬億。

4萬億體現中國基礎工業產能投資的大躍進,基礎工業產能投資遍地開花,鋼鐵冶金、平面玻璃、水泥等等,產能在不斷的被投資,產能落成之後帶來產能的過剩,工業產品的價格下行,對企業的利潤產生一個負面的衝擊,當初的投資都是中國的工業企業舉債來完成的。當利潤下行,當資產回報率降低,償債會出現壓力,這就是我們看見的第一波的高峰。帶來的結果就是中國工業企業的槓桿率達到了前所未有的高水平。中國的工業企業的整體槓桿率應該在目前來看除以GDP的比例是超過了150%,是全球所有經濟體制中負債水平最高的,這是企業部門第一波高峰的來源。

第二波高峰是如何體現的?在2012年到2013年的7月期間,主要體現於地方政府在加槓桿。為了應對經濟下行壓力,地方上的基礎設施的投資開始走上一個新的高峰,投資同樣也是通過舉債來完成的。我們大家熟悉的中國地方債問題,就是在2013年開始浮現在大家眼前,引起全社會重視的。

此後又是一個漫長的下行的過程,直到2015年的年底,2016年年初開始的一個起步。在2015年的年底,中國央行前行長周小川曾講過,中國的企業部門和中國的政府部門的負債率都已經很高了,但是家庭負債占GDP的比例仍然是遠遠低於世界的平均水平,中國的家庭部門仍有加槓桿的空間。

我們回顧一下在2016年,中國房地產價格迎來新的一輪暴漲。房地產投資在起作用,家庭再加槓桿。同時基礎設施的投資也迎來了一個新的高峰,從2016年下半年到2018年的上半年,大概兩年的時間中國基礎設施投資的同比變化,增長基本上都維持在差不多20%以上。

這樣的增速是什麼概念?縱向做一個對比的話,它比當年2008年次貸危機後,4萬億時期的力度還要大。同時要去再看一看背後的數字。在2008年的時候,中國經濟的體量只有32萬億,到了2017年的時候,中國經濟體量已經突破了80萬億,是一個80萬億的龐然大物,如想維持這樣的增長,就好比是一輛重型卡車,油門踩到了極限,這就是我們看見的現實,也告訴我們隨著基礎設施投資迎來一輪新的高峰,中國的地方政府,負債水平又上升到了一個新的高度。

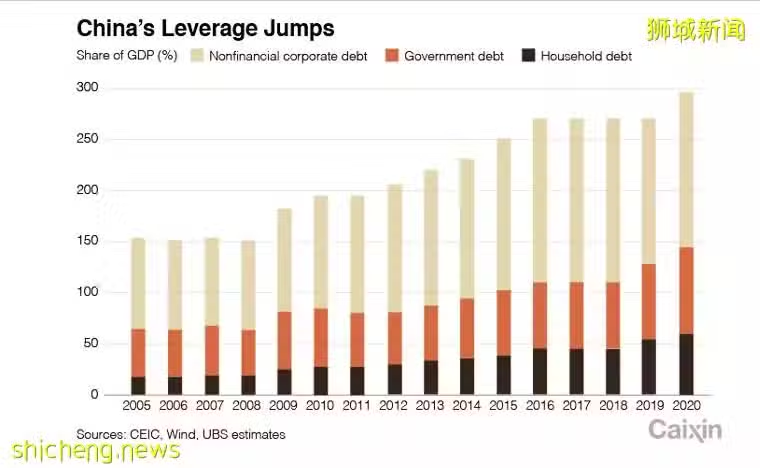

一個實體經濟裡邊有三個部門,一是家庭,二是企業,三是政府。這三個部門從目前看槓桿空間都已經被用光了,不再有繼續追加槓桿的空間。換句話說,我們可以說信用卡已經額度已經刷的差不多了。

我們來看一看這張圖裡邊,中國實體經濟中的三個部門,總體債務除以GDP的比例在2020年裡邊又上升了差不多30個百分點,這是由於疫情的影響導致的。但是隨著疫情的平復,經濟的逐步復甦,中國未來政策上的優先是什麼?不是繼續把經濟的增速推高到一個不合理的水平,而是應該把控制金融風險放到它的首位。換句話說,這就是我們熟悉的三個字,叫做「去槓桿」。

接著我要去討論一個慣常的認識,中國最重要的提振經濟的手段就是推動投資,認為穩增長就是穩投資。

但是我們去看在2020年疫情發生之後,社會上會有很多政策上的遐想,認為中國會繼續大力推進基礎設施的投資,最終的結果就是市場會發現好像這個基礎設施投資的落地沒有達到預期的,在這裡我想說一句,我認為投資沒有問題,只不過是預期出了問題,這個預期壓根就是錯的。

為什麼?請各位去看一看這張圖。此圖列舉的是主要經濟體,人均公共資本存量,在排名里人均資本存量最高的經濟體是日本,排名第二的是美國,排名第三的是法國,排名第四的中國。

我們看一看中國現在還有多少基礎設施的投資空間,中國的高速公路的里程數已經超過美國了,所以投資空間變得越來越狹窄,我們把中國放到全球的排名中去看一看,會發現實際上中國在基礎設施的投入方面,在建設方面已經具有了高度的超前性。

中國目前正處於償債的高峰,中國仍然需要走完去槓桿這樣的一條道路。中國的槓桿疊加,在2016年和2017年里的債務擴張,中國扮演過的白衣騎士的角色,這樣的場景一去不復返。

七 雙循環——中國經濟發展的必然

大家討論雙循環的問題,我們看一看其背後的經濟邏輯,這並不是一個新興的事物,雙循環的提出,可以說是政策導向,也可以說是對變化的國際形勢作出的應對。但是我更想說它其實是中國經濟當前發展階段的一個必然性,它不是一個選擇,而是一個必然。

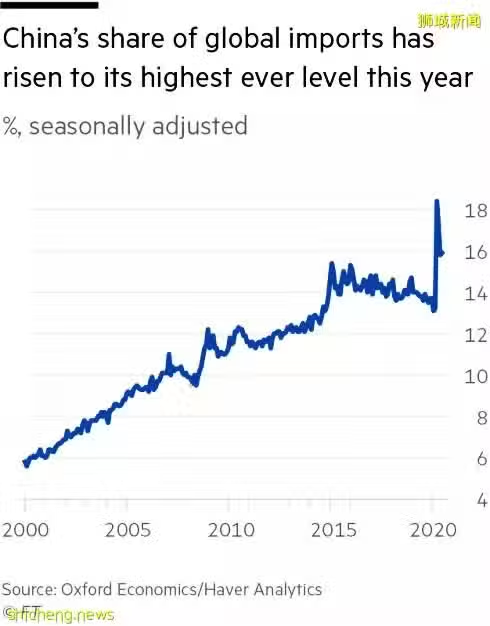

我來解釋一下雙循環的概念。所謂的內外兩個循環,以國內的大循環為主體,請大家先看一看這張圖,這是中國的出口占世界貿易總量之內的份額。從2000年也就是中國加入WTO後一直是在上升的,直到2015年達到了它的一個峰值,從2015年之後開始出現了下行。在那段時期裡邊我們去看出口對中國經濟增長的一個貢獻,經常會落入負值。到了2020年又出現了一個暴漲,暴漲是怎麼來的?

大家都知道,主要的原因在於疫情之後供應鏈修復的一個錯位。就是說中國復工復產比其他的經濟體要早,他們有的需求無法得到滿足怎麼辦?必須要從中國去進行購買,這是我們看見的一個現實。但是我想跟大家說,中國的出口產品占全球份額,不可能持續的漲下去。為什麼?

我們回顧一下歷史,在本世紀的早期,也就是2001年中國加入WTO時,中國經濟的體量只占全球份額4%。當時國際市場世界的需求對中國來說是一個龐然大物,這是一個廣闊的空間,任中國的企業進行收割。當時的全球市場是中國經濟體量的24倍,再去比較一下到今天,中國經濟當前的體量占到世界的份額已經有16%了,說明中國之外的全球經濟總量大概只是中國的5倍。

中國這樣一個龐然大物,它和世界之間的關係已經出現了根本性的變化。外部的世界外部的需求能為中國經濟的發展和增長帶來的貢獻在變得越來越低。

換句話說,外部的市場相對於中國國內正在變得越來越狹小,那麼中國經濟增長的動力要從哪裡去尋找呢?答案非常簡單,只能從國內的市場去尋找它的源泉。此時必須要去依靠中國國內的終端消費需求來承接自己巨大的工業產能。換句話,為增加國內消費對經濟增長的一個貢獻率,實現國內經濟的再平衡。

什麼是外循環?中國是不可能閉關鎖國的。中國對於農產品,對於食品,對於工業原材料是有剛需的,比如說我們平常吃的車厘子,三文魚,這全都是進口。

要進口先要出口,所以此時出口雖然對中國經濟的拉動作用已經在變得越來越微弱,基本的貿易平衡可以說是中國的生命線,要進口就必須要有外匯,外匯最可靠最可持續的渠道就是出口。所以出口必須要有所保障的,這就是外循環的含義。

從基本的國際經濟學原理來說,所謂雙循環的概念,不是一個選擇,而是一個必然。

八 「儲蓄-投資=凈出口」

中國投資盛宴已成過去式

在這個等式里,有三個基本的經濟變量,第一個變量是國內的儲蓄,第二個變量是國內的投資,這兩個因素都是國內因素,儲蓄與投資之間的差額,按照原理,它等於凈出口,而凈出口就是外循環。

出口的提振和穩定需要什麼呢?需要在其他因素不變的時候,有穩定的儲蓄。要讓出口增長,那麼其他因素不變,必須要讓儲蓄提升。那麼國內儲蓄又是什麼?國內儲蓄的定義很簡單,就是一國總收入之中沒有用於本國消費的部分,你有這些錢,有了這些收入,沒有用於當期消費的部分,留下來的都是儲蓄。

接著要面對一個基本的權衡了。要提振和穩定出口,必須在其他因素不變的時候要增加儲蓄。反過來說,要增加儲蓄,按照儲蓄的定義而言,增加儲蓄同時必須要壓抑消費,這與中國經濟轉型的需要是不符合的。壓抑了消費,降低了內需,這又不利於內循環。