伴隨人口的大幅度增加預期住房壓力將增大,因此行政長官希望減緩移民潮的速度,方法就是延長居住時間的要求,然後他們才能獲得福利支持。但反對派卻不支持這樣的做法,或許是因為他們想要獲得選票。

於是,行政長官提出,如果按照你們的想法,我們為什麼不建造更多的公共住房和經濟適用房呢。這一次,反對派否決了預算案。他們可能是為了保障那些已在香港擁有房產的,中產或中下階層的資產價值,因為按照這個計劃建造更多的經濟適用房,中低收入階層的房屋升值空間就會受到影響。所以為了獲得更多的選票,反對派否決了預算案。

在移民潮的壓力下,醫療系統受到的壓力也是顯而易見的。但反對派現在反對引進外來的醫生,阻止外國醫生來港執業。

大家想想看,這是都前後不一致的。反對派對移民沒意見,但它反對採取措施放慢經濟移民的速度,並反對建造經濟適用房,也不允許外國醫生來港執業,社會上的壓力和痛苦是顯而易見的。

除此以外,再說一說,那些所謂的支持「建制派」的人士,他們聲稱要維護香港所謂的「經濟繁榮」,大談自由市場原則。他們在1998年取消了香港的房租管制,這是英國政府不敢做的事。(97 前港英很狡猾,它早就制定取消房租管制的方案,卻多次推遲不啟動,最後決訍由97之後(1998)主法會決定) 。在土地的持有權方面,他們並沒有限制地產大亨的壟斷行為。所以,所有的這些所謂的自由市場政策和反對派最後的所作所為,給我們帶來了以下情形:

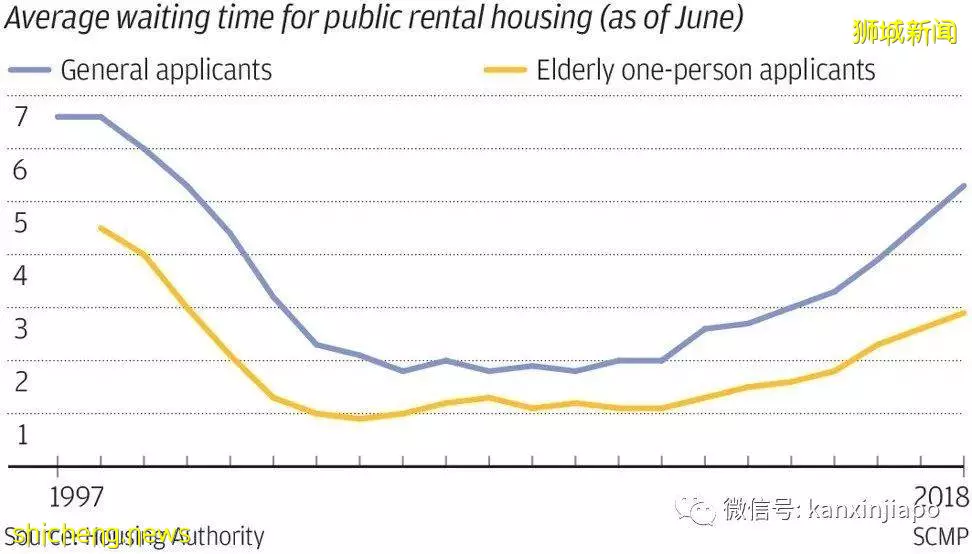

(香港公屋購買等候時間)

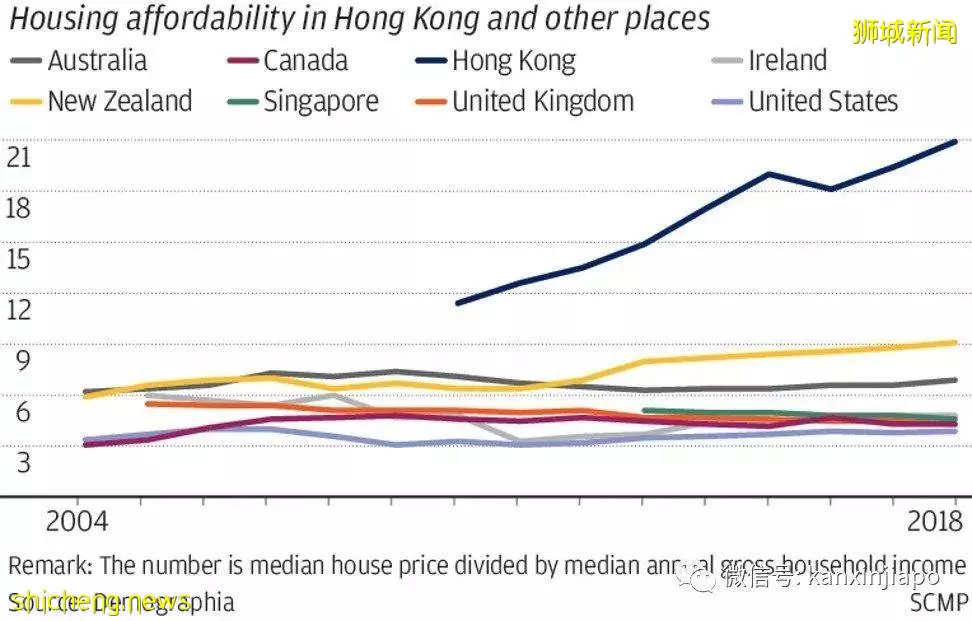

(香港和其他地區住房可負擔性)

前後不一的政策造就了臭名昭著的「香港住房問題」。光是搬進公屋,人們就需要等待五六年。而香港的高住房成本在全球都首屈一指。目前,香港住房成本的承受能力指數已經遠超其他任何國家。

不僅如此,在這種前後茅盾不一的政策下,伴隨著中國經濟的發展和香港的自由市場政策,中國的資金和人力資本流入香港。對香港年輕人來說,在高端職位上,他們面臨著很大的競爭,因為有很多外地人在競爭這些高端工作,這些人中大部分是中國或從西方國家名校畢業的大陸人。

高昂的香港土地成本將製造業推向了內地。在低端工作方面,則出現了產業空心化的現象。

而香港的方向是要成為真正意義上中國大陸的金融中心,就是說香港之於中國,就像曼哈頓之於美國,而這些都需要靠融合才能實現。

但是反對派基於他們的信念阻礙著融合,他們不希望香港變得和中國其他地區一樣。所以,他們竭力阻礙香港與內地之間的人員順暢往來。而且這種情況仍在繼續。其次,他們限制了香港的年輕一代為崛起的中國經濟做好準備。我年輕時,為了拿到畢業證(中學文憑),必須參加英語口試。我一直想知道為什麼我們沒有中文口試,而現實是我們就是沒有。同時他們還削弱了中國文學和中國歷史在中學教育中的地位。很多中學生可能對中國真實的情況並不了解,而他們中的一些人、一些派別甚至倡導港人至上, 公然暗示香港人不是中國人。

所以,一方面,香港需要融合,但另一方面,各方勢力卻極力地反對融合。在這樣的情況下,誰是受害者?我認為是年輕人。

所以,在1997年之後,香港的公共政策的特點是前後茅盾不一致。一邊是建制派推崇

自由市場政策、自由市場原則;另一邊是民主派對一切都說「不」,這都導致了香港和香港的年輕人對中國的崛起準備不足。總的來說,這20年的反對派政治,制定了許多前後茅盾的政策,從而造成了香港經濟上的問題。這些問題主要體現在收入不平等加劇、房價暴漲、產業空心化(香港的基尼指數從1997年的4.8飆升到2018年的5.6),同時還體現在教育質量的下降上。

香港並沒有充分抓住中國經濟崛起所帶來的機會。不僅如此,在對經濟不滿的情況下,反對派陣營製造了一種指責的論調,把香港的經濟壓力歸因於中國,這也為他們的反融合找到了藉口,同時也分散了民眾對香港前後不一致政策的注意力。這些政策掏空了香港,讓許多人產生了對經濟不滿的態度。實際上,沒有政客為年青非特權群體謀福利,為他們的將來打算,反過來,有一些有心人仕一直在利用他們。

04衝突的產生

2003年,港版《國家安全法》被提上議事日程,衝突於是就這樣產生了。一群自稱支持人權民主的人,把自己當作「民間人權陣線」。他們中包括宗教團體、社會工作者、教師聯盟、一些工會、記者、大學學生會、一些政黨等。他們組織了很多場集會運動,包括2003年反對反顛覆法案的集會;2004年,爭取普選;2005年,再次爭取普選;2006年,又一次爭取普選,爭取平等權利 "公正」的香港。爭取普選,然後進行集會,就這樣一直持續,導致了2014年的占中運動。2016年,香港本土黨(Hong Kong First)發起了旺角暴亂運動(有人稱其為「魚蛋革命」)。有的黨派被取締了、有人坐牢了,反反覆復,這樣的集會和抗議活動持續了近20年,這導致了2019年和2020年的動盪。這種動盪不是引渡法案修正案的結果,它是近20年的情緒積累的結果。

我認為,我們非常有必要在此提出一個問題,就是中國政府是否正在剝奪香港自由的論調,是否違反了《基本法》,違反中英聯合聲明?

其中有很多誤導的個案, 讓我舉幾個例子:普選是大家最常討論的,2004年的時候舉行了一次集會,目的是爭取在2007年實現普選。這份提案是這樣的,在香港如果要改變選舉程序,需要得到中國人大常委會的批准。要做到這一點,你必須確保這個提案在立法會獲得三分之二的多數通過,以及行政長官同意,並應寫一份正式報告報給全國人大常委會批准。

2004年,常委會否決了對2007年香港行政長官將由普選產生的要求,提案駁回的原因是,香港政府沒有為此做好充足的準備,行政部門也不具備必需的條件。至於是否有其他原因,我們也只能依靠推測了。或許是一個技術問題,或者他們有其他沒有公開的理由。

2014年行政長官提交了一份立法會通過的正式報告,稱從2017年開始實行普選。這次人大常委會的文字解釋和回應是這樣的:首先,它引用了《基本法》第四十五條:「最終目標是由一個具有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名後普選產生行政長官」。所以,它其實是在按照《基本法》操作。然後,它就按照《基本法》提出了一個決議:"2017年開始普選,條件是要成立一個由香港各界人士平等參與的提名委員會,而候選人需要得到委員會一半的支持」。這是寫在《基本法》 23號和24號文件中的。中央的意思就是:你可以這樣做,但不管誰想競選,都需要通過類似提名委員會的核准, 就如基本法的條文一樣。

提名委員會是什麼樣的,並沒有明確說明,那麼唯一的可參照的就是現有的遴選委員會。現有的遴選委員會由1200名民選成員組成,這樣的選舉被操縱的可能性是很小的。在某種程度上,這是一種典型的代議制民主。任何想參選的人,都可以進行遊說、進行初選。而實際上,在前幾輪行政長官的遴選中,也存在這樣的先例,遴選委員會選出來的候選人不是中共首選候選人。

我覺得人大常委會的提案是很公平公正的,但是反對派否決了這個決議。由於民主派議員的反對,所以普選沒有實現。但立法民主派會議員和公民人權陣線都指責中國政府,說它沒有給予香港普選權,違反了《基本法》,並進行集會遊行,造成占領中環這樣的事情。

我們再來看看引渡條例。反對派反對引渡條例修正案的理由是,引渡法會給中國政府創造機會,讓中國隨意地從香港帶人到中國大陸。這是完全錯誤的。

如果我們研究一下這個法案,就會發現,香港沒有任何引渡條例允許香港把罪犯送到中國大陸。有一個香港人在台北殺了他的女友,之後他跑回香港。這個罪犯因其他罪行被香港警方抓獲,香港政府想把這個罪犯送回台北,送到台灣受審,所以行政長官就提出,我們需要對法案進行修訂,以便香港政府可以考慮從任何地方的政府,包括中國大陸、台灣和澳門引渡犯罪嫌疑人的要求。

而這些請求,根據《引渡法》,將由行政長官按個別情況作出判決,逃稅等幾項商業犯罪並不包含在內,香港法院將擁有是否批准引渡請求的最終決定權。還有一個要求是,最高刑期至少為7年。如果我去中國大陸,向顛覆組織提供資金支持,最高刑期僅為5年。所以即使是這樣的人都不適用於引渡條例。

新加坡前部長楊榮文先生說得很好,"我不認為對現行法例的修訂建議有任何不合理的

地方"。如今這個修例事件已經完全被歪曲,並引發了長期的動盪。人們抗議的其實是一個被捏造了事實的修正案、一個被編造出來的藉口!

再看《國家安全法》,這是在2020年6月實施的。中共引用了《基本法》第十八條,理由是:因香港特別行政區內發生香港特別行政區政府不能控制的危及國家統一或安全的動亂,危害國家統一或安全,且不在特區政府控制範圍內的行為。中央人民政府可發布命令將有關全國性法律在香港特別行政區實施。

香港泛民主派2019年阻礙立法會議事長達5個月的時間。而且有人公開宣稱說要占領立法會多數席位,讓行政部門癱瘓,還要逼行政長官下台。這些內容都是在反對派所屬平台上的文件所記載的。目的是為了逼行政長官下台,癱瘓香港,壓迫中央。因此中央政府就是在這種背景下,按照《基本法》規定,制定了《國家安全法》。

《國家安全法》是否降低了香港的自由度,是完全值得商榷的。

讓我指出幾點。首先,這部法律並不如台灣的《反滲透法》嚴厲。這裡有一些案例,有一些台灣藝人在大陸的中央電視台演唱了一些歌曲,據說就有人要起訴他們。《國安法》也不如香港在殖民時期的《煽動法》嚴苛,而不知為何,香港和西方很多人都聲稱該法限制了香港的言論自由,違反了《基本法》和《中英聯合聲明》。現實情況是《基本法》賦予了《國家安全法》實施的合法性,那麼它怎麼會違反《基本法》呢?

其次,相對於1997年前,香港人的自由和權利比以前多了。即使是在設置了《國家安全法》之後,中國並沒有真正違反1984年的《中英聯合聲明》,也沒有違反《基本法》。不知為何,《國家安全法》還沒寫出來,就被人譴責了, 這是政治,不是實事求是。

有一個非常耐人尋味的問題,我可以想到以下幾點原因。首先,可能香港存在問責制被輕視的問題,也存在指責說辭的問題。《基本法》給了香港民主,而立法會成員是通過選舉產生的,他們可以制衡行政部門,且擁有司法獨立權。這可能是一件好事,但這樣的民主需要一個有問責制的生態系統。誰制定了什麼政策,導致了什麼後果?要得到答案,就需要進行深入的調查。比如在美國,當尼克森(總統)撒謊的時候,《華盛頓郵報》的伍德沃德先生就對此進行了公開的報道。

第二,你需要非常仔細而深入的研究和調查,以實證為基礎的研究來記錄後果和政策之間的聯繫。在這一點上香港還是比較欠缺的。

第三,你需要一個願意保護黨內成員誠信的政黨。舉例來說,當尼克森說謊時,共和黨的領導人會要求尼克森辭職,以保障該黨的誠信。香港黨派繁多,拉集成軍,良莠不齊,各自有自我追求的目的,香港還沒有誠信的政黨的條件!

05胸懷全局,放眼世界

民主是好的,但民主需要一個生態系統。你需要有一個能進行深入調查的機制,你需要有一個以實證為基礎的政策研究,你需要一個願意跟人民進行緊密聯繫的政黨,這就產生了問責制。但這個生態系統在1997年的香港並不存在,是數百年來殖民政治的遺產。

在香港,政治家們被賦予了更多的自由來追求自己的目標,而他們自己的目標之一,可能是追求自己心目中香港的未來。這些政治家的追求,卻不一定能為香港人帶來好處。在一個低問責度的環境中,他們追求個人利益,卻不需對所造成的損害負責。他們還恣意推卸責任來轉移公眾注意力,給他們的所作所為製造合理性。

推卸責任是很危險的。指責論述和問責欠缺其實就像兩個魔鬼的結合,人類善於利用敘事手法,當我們遇到非常複雜的事情時,我們希望得到一個簡單的理論,最好是一個簡單的陰謀。如果我嘗試向香港的年輕人解釋為什麼他們現在的處境如此艱難,這需要好幾堂課,很多堂經濟學課才能做到。但是換一個很簡單的論調,即「中國正在奪走屬於你的東西,中國正在奪走你的未來」。就是這麼簡單,他們甚至用一部電影、一部虛構的電影來表達,這部電影叫《十年》。劇情很簡潔明了,看上去可信性也很高,這就是人性。指責的論調,加上相應的「確認偏差」過程,與大眾的接受意願相結合,就會導致一些很可怕的事情:用扭曲事實去催生偏差的民意及群眾行為。