編者按:日本侵略東南亞期間,新加坡人民生活在水深火熱中;而戰爭結束後,人們對日本的索賠路依然坎坷而漫漫,文章來自《怡和世紀》2022年02月第46期。

在新加坡市中心勿拉士巴沙路和美芝路交界處,靜靜地矗立著四根潔白的擎天柱,平時也不怎麼能夠引起大家的注意。這四根簡約設計風格看起來不那麼起眼的柱子,正式名稱是「日本占領時期死難人民紀念碑」,對新加坡各族人民,特別是新加坡華人來說,卻顯得意義非凡。這座紀念碑基石的下面,埋著成千上百被日軍屠殺的平民百姓的遺骸,四根嵌入蒙難冤魂血海深仇的擎天柱,默默地對著長空,訴說著日軍的血腥暴行。

這座紀念碑是在1967年1月建成,2月15日舉行落成揭幕典禮,距離日本在1945年戰敗投降,足足過了21年。縱觀世界其他國家和地區,在第二次世界大戰後,紛紛建立紀念碑,紀念他們的衛國英雄和蒙難人民。為什麼一座對新加坡人民具有重要歷史意義的紀念碑,卻要拖延二十多年後才能落實建成?這當中有沒有隱藏一些不為人知的原因?讓我們一起來揭開歷史的面紗,回顧這段籌建紀念碑,以及跟它密切相關的新加坡民間向日索賠血債的坎坷歷程。

圖片來源:新加坡檔案館

日本侵略軍的兩大罪狀

新加坡民間向日本索賠血債的行動,肇始於1945年9月日本投降後。準確地說所謂「新加坡民間索賠」,是新加坡華人組織的行動。原因是日本侵略軍一占領新加坡,立即展開針對華人的「肅清行動」。所謂「肅清行動」是日本的說法,其實就是赤裸裸的大屠殺暴行,針對的是參與抗日活動,支持抵制日貨和參加籌賑會的人士,以及共產黨員和抗日義勇軍成員。在長達三天的「肅清行動」中,慘遭日軍殺害的華人數以萬計。這是日軍對華人犯下的濫殺無辜反人類的罪行。

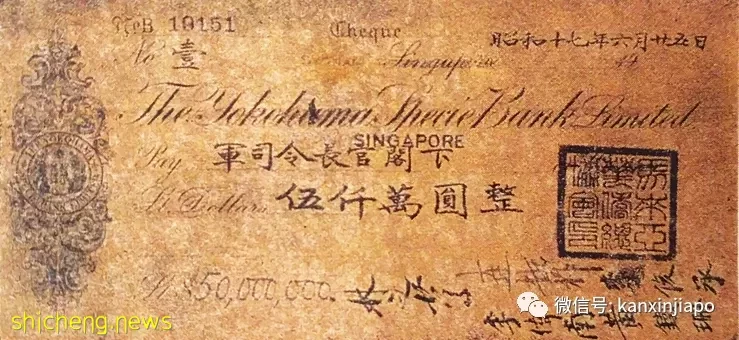

奉納金支票

其二是脅迫林文慶帶頭成立「華僑協會」,透過它強迫華商集資繳納5千萬馬幣的「奉納金」。所謂「奉納金」,其實是「贖命金」,這項苛政,對處於水深火熱的華人,無疑是雪上加霜,極大影響人民的生計,嚴重危害華人的生存權,這是日軍對華人犯下強取豪奪的罪行。

了解到華人在日占時期的慘絕人寰的遭遇,就不會奇怪新加坡民間向日索賠的行動,為什麼只是由華人來發動。

追討血債的起步

1945年日軍投降後不久,陳嘉庚就在他避居的爪哇,發布南僑籌賑總會通告第一號,內文稱:「南洋各屬不幸淪陷敵寇三年余,生命財產損失慘重,尤以馬來亞新加坡為甚。至於僑胞慘被敵寇酷刑虐殺,迫取金鑽,掠劫貨物,應當嚴懲報復,及請追回,或求賠償。各處僑領宜速組調查委員會,呈請中外政府,務期達到目的,此為戰後僑胞首要之任務也。」這個通告,可視為新加坡華人組織吹響向日索賠的第一聲號角。

陳嘉庚一回到新加坡,就立刻成立南僑籌賑總會調查委員會,並在1945年10月19日假中華總商會舉行第一次會議。會後發布南僑籌賑總會通告第二號,呼籲發動大規模調查日占時期,華人人命和財產的總損失。

1946年1月,南僑籌賑總會調查委員會調查報告出爐,向委員會登記有名有姓的蒙難人數大約是5千人,向政府諮詢局登記的蒙難人數有三千多人,兩者對照,去掉重複最後核實的蒙難人數是7千人;有向委員會報告的財產損失合計叻幣67,618,200.00元。陳嘉庚提議在武吉知馬八英里處,「建一堂皇的永久紀念碑,既可追悼死者,又可警惕後世」。

擬議建立紀念碑的申請很快地被殖民地當局拒絕,給予的理由是:1、戰時犧牲者,各族都有,不宜偏於一族;2、擬議建碑地點,原為日軍建碑之處,不宜循其遺址。

鳴冤會接棒追討血債

鑒於中國抗日戰爭告終,南僑籌賑總會在1946年3月底功成身退。1946年6月2日,新加坡華僑集體鳴冤委員會正式成立,鄭古悅出任主席。鳴冤會主要的任務有四點:1、辦理登記,查明蒙難人數;2、搜羅證據,集體鳴冤,以期元兇伏法;3、瘞骨立碑;4、追討奉納金及血債。鳴冤會接棒籌賑會未竟之追討血債的工作。

當年新加坡還是英國殖民地,鳴冤會的訴求每每受到英國殖民地政府的掣肘。戰後,英國作為戰勝一方的同盟國,更熱心以宗主國的地位,接收在它前殖民地的日本敵產,而不是關心殖民地人民的福祉。隨著二戰後美蘇之間的冷戰逐漸浮現,美國人覺得扶植日本對於遏制亞洲共產黨的崛起作用極大。同盟國如何處理戰敗的日本問題,主要由美國拍板。1951年在中國缺席,蘇聯反對的情況下,美英兩國主導通過簽署「舊金山和約」,結束同盟國對日本的占領,並把所有主權歸還日本。美國不但把日本改造成自己的盟友,還和日本締結《美日安保條約》,作出了保證日本安全的承諾。

許錫勇 大檢證 1963 現藏新加坡國家美術館(呂瑤良 攝) 在冷戰籠罩的氛圍底下,鳴冤會向日索賠愈加難以進行。1951年殖民地敵產管理局發言人稱,在英日已經簽署和約的情況下,日本無須償還新加坡華人被勒索的「奉納金」,也無須賠償華人其他損失。這樣的宣告,無異直接廢了鳴冤會的武功,讓鳴冤會的工作難以為繼。第一階段新加坡民間追討血債的行動就這麼無疾而終。

第二波追討血債行動

民間追討血債的行動沉寂10年後,1962年初在白沙發現蒙難者遺骸的報道,再度喚醒人們的記憶。同年1月31日,中華總商會董事開會表示關切,並成立小組進行調查。緊接著在2月28日召開董事會議,小組報告尚有多處發現遺骸,等待發掘。會議因此議決:1、成立「日本占領時期死難人民遺骸善後委員會」,負責探查、發掘、安葬遺骸,以及籌建公紀念碑等事宜;2、日內晉見政府,報告細情;3、堅決要求政府向日本政府交涉賠償。

由中華總商會發動的這一波索賠的行動,可視為新加坡民間追討血債的第二階段。雖然說基本上是延續第一階段的工作,但是它所展示的能量和面對的形勢,與第一階段卻有很大的不同:這次的行動是由當年華人心目中最高機構的中華總商會帶頭,不管財力、物力、人力都不是以往的組織能比擬的;在政治方面,新加坡也從殖民地變成自治邦,面對的是民選的自治政府,索賠行動照理說能比較順利。

知悉新加坡民間展開向日索賠的行動之後,日本外務省發表聲明稱:「這項問題(指索賠)已經在舊金山和平條約下解決了。」日本外務省這種表態顯然是想推卸責任,引起新加坡華文報界的不滿,《星洲》、《南洋》紛紛發表社論表示譴責。

事與人違,總商會一開始展開工作,就遇到重重阻力,不僅是面對日本外務部無理表態,開挖和安葬的准證的申請,也因為遲遲得不到衛生部的答覆而無法進行。過後又被諸多為難,比如要求說明如何安放遺骸,安葬何處,被埋人數,彼等國籍以及遺骸報訊者的姓名,之後又被警告,挖掘費用不得向外籌款等等。

索賠行動舉步艱辛

總商會發動的民間索賠行動,一開始就進行得不很順利,這是可以理解的,假如我們對當時新加坡的政治局勢有所了解,新加坡政府顯然不太支持這個行動,仔細分析有兩大因素:

一、新加坡自治政府在1959年執政後,就開始面對解決新加坡嚴重的失業問題。財政部長吳慶瑞認為,要解決高失業率和增加稅收,新加坡的經濟結構必須重組,不可單方面依賴轉口貿易。他認為實現工業化計劃是一個良策,因此在1960年10月,邀請聯合國技術援助機構,派來專家小組,為新加坡的經濟把脈,並提供藥方。專家小組組長是荷蘭工業經濟專家溫斯敏博士(Dr.Albert Winsemius),他在任務完成後,向新加坡政府提議,新加坡的工業化必須擴大製造業,制定能夠吸引外資的政策,最後提醒政府,必須積極介入和干預整個計劃的實行,不能放任資本家和投資家去進行。新加坡政府因此在1961年8月成立經濟發展局(EDB),來全盤推動新加坡的工業化計劃。

新加坡政府一開始就選擇了日本,作為工業化計劃的主要夥伴。總理李光耀在解釋為什麼選擇日本時,強調他是著重在日本能為新加坡,提供最便宜的技術和管理經驗。在這種情況下,政府當然擔心,總商會推動的索賠行動,不但會影響新日關係,也會嚇退日本的工業投資。

二、1961年9月,新加坡執政黨人民行動黨,因為推動「通過合併,取得獨立」的馬來西亞計劃,造成黨內兩派嚴重分裂,反對「馬來西亞計劃」的一派,分裂出去成立社會主義陣線。在這之前,因為黨爭失敗的行動黨強人王永元,也退黨組織人民統一黨。兩黨在總商會提出向日索賠的呼籲時,都積極響應。

由於總商會的索賠行動,不但得到反對黨的積極支持,也包括許多華人社團,甚至勢力強大的工會和校友會等的熱烈響應。新加坡華人民間,因日軍在占領期間的暴行,一般都對日本沒有好感。執政黨擔心總商會推動的索賠運動,會在華社之間激起「反日」情緒,如讓這把「反日之火」燃起,可能殃及其執政地位。

新加坡政府處於一種兩難的局面,又要與這個索賠運動保持距離,又怕這種冷漠的態度,導致華社的不滿。

索賠行動出現轉機

總商會向日本政府索賠血債的要求,因得不到政府積極的支持,陷入一籌莫展的僵局。1963年3月6日,總商會決定對日本直接進行交涉,他們派出一個九人代表團,會見日本駐新總領事,要求日本政府賠償日占時期殘殺無辜的血債,以消除新加坡人民的不滿,並宣稱「此事愈早解決,愈對新日關係以及日本商家有利。」

1963年2月2日,政府進行大規模的逮捕行動,扣留了一百多名社會主義陣線、工會以及文化團體的領導人和幹部,這就是代號「冷藏行動」的大逮捕行動。

在這之後,我們看到,總商會索賠行動的僵局逐漸得到緩解,政府開始介入和試圖引導索賠的方向。之所以會有這種大轉彎,原因之一就是大逮捕掃除了政治障礙,政府更有信心去處理棘手的華社問題,總商會索賠行動得到華社強大的支持,政府發覺民心可用;另外一個原因是執政黨策劃在1963年9月馬來西亞成立前幾天,搞一個「突擊」大選。為了應付這個大選,他們必須先做好爭取民心的準備,以便取得舉足輕重的「講華族語言」群眾的選票。我們從《李光耀回憶錄》里就可以得到印證,李光耀在書中毫不諱言地說:「我不想在這個問題上打草驚蛇,但是問題卻揮之不去。中華總商會決心把問題提出來,以求解決。由於我計劃在馬來西亞成立前舉行大選,因此不得不趕緊提出總商會的要求,不論這樣做對日本投資會產生怎樣的結果。」

(注*) 1963年3月13日,對總商會索賠行動來說,是一個好的開始,民間索賠之路,出現戲劇性變化,開始露出曙光。在這天總理李光耀接見總商會代表,會後李總理表示日本當局對索賠問題,「確有贖罪之意」,並且答應一筆賠款,數目大小,尚未公布。我們政府將向日本政府提出有關賠款的反建議。

李光耀總理進一步宣布,政府已經撥出美芝路英國三軍俱樂部左邊的草地,作為建立日治時期蒙難人士紀念碑及紀念公園。政府將依據總商會所得籌款,以一元對一元的方式撥款,作為建築基金。

最後,作出最耐人尋味的建議,希望紀念碑奠基典禮,能夠在當年六月舉行。知道政府將在9月初宣布舉行大選,對李總理希望儘快舉行奠基典禮就不會感到不解。

民間索賠轉為全民行動

1963年4月21日,總商會在維多利亞劇院舉行大會,可以視為第一次匯聚各族團體的誓師大會。除華人社團,大會還邀請馬來、印度、錫蘭、以及歐亞商會代表參加。我們看到這個原由總商會發動索賠行動,做出重大的變化,雖然說大檢舉的蒙難者百分之百為華人,不過政府不希望索賠行動是華人單方面的行動,應該把各族都包括進來。有關這點,李光耀在回憶錄中這麼說:「他知道(指高德根會長)如果向日本索償純粹是華人問題,人民行動黨政府將會不高興,所以說服馬來商會、印度商會、歐亞商會和錫蘭商會參加群眾大會。」

1963年8月3日,總商會代表在拜會李光耀總理後,在8月9日假怡和軒舉行特別董事會議,決定成立行動委員會,名稱冗長,稱為「新加坡中華總商會聯合各民族向日本追討血債行動委員會」。策劃8月25日在政府大廈前廣場舉行聲勢浩大的群眾大會,以展示「新加坡各族人民同仇敵愾的團結意志」。可以相信,這是在政府默許下的行動,雖說是向日本展示新加坡人民的決心,實際上,政府也在為一周後的大選做精心的準備。