2014 年,發生了一件事,證實我尋根的可能性依然存在。一名網友通過臉書私訊我,一再探詢我的名字和籍貫,經過一番文字來回,他突然冒出一句:「我該叫你堂叔」。

他說,他是「康」字輩,但名字不按輩分,叫李漢敏。我倆的家鄉都在西山前李家,按照族譜,「冊、清、寧、康」,我比他長一輩,雖然他大我九歲。

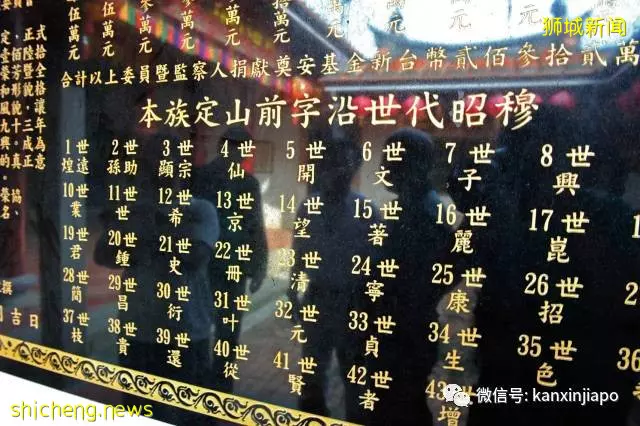

(李氏家廟牆上的輩份排列碑)

我無緣無故多了一位堂侄。跟著,他寄來李家族譜,清清楚楚列明幾十代人的親屬關係,我是二十四世,他是二十五世。他又談了許多金門先賢的故事,問我祖父到新加坡時從事哪行。

也真巧,我祖父在絲絲街當「大家長」的恆利號,竟是他家族祖輩創立的事業。當時很多過番的金門西山前人初抵新加坡,大多在恆利落腳。他提到恆利號創始人李媽贊,在新加坡也是閩幫重要人物。李媽贊在金門興建的閩南式大屋就在李仕撻及李冊騫兩位李家先賢的屋子右側。

因為李漢敏的出現,我尋根的念頭再起,心中那一棵快要枯萎的家族老樹終於走出寒冬,發出新芽,準備再次迎接春天的到來。

(顏長輝與陳文淑夫婦。攝於2015年)

遇到四十年不見的貴人

老樹逢春,也需雨露滋潤。另外一位貴人就在 2011 年闖入我尋根的漫漫長路,直接催生了尋根大計。

她叫陳文淑,是 1971 年我在德明政府華文中學讀高中時的同班同學,我倆很少交談。2011 年,班上組織同學與老師歡聚會,我們再次見面。四十年的人生歷練,反使大家心境放開了,又知道她籍貫也是金門,共同話題也就更多。

幾次聚會,知道我想尋根,她說這事不難,她在金門有親戚,只要我給他祖先名字,通過當地人可以問得出。我給了她「西山前」和「李冊咸」,就等她回金門探詢。

2015年,她回鄉過年,不久就傳來信息,說得到湖前親友幫忙,已經找到我祖父故居。拍了很多照片,都是西山前 18 號,里里外外,非常詳盡。她說,當時屋裡只有一位婦人(後來知道是堂侄榮協的太太),她知道得不多,但卻給了榮協和榮芳兩兄弟的聯絡電話。過後文淑與榮協聯絡,確實一切無誤。

我在新加坡看了文淑拍的照片,驚喜中存在很多疑惑。根據我讀過的資料,又參考新加坡金門會館出版的《金門先賢錄》,知道 18 號是 1880 年新加坡浯江孚濟廟(金門會館前身)創始人之一的李仕撻回鄉興建的,我祖父怎會與他攀上關係?倒是18號前的 17 號,建屋人是另一位先賢李冊騫,他也是當年新加坡的閩幫名人。因為名字中的「冊」字,與祖父「冊咸」的「冊」一樣,似乎關係更為相近。

我沒讓文淑知道我的疑慮,但心中想要實地了解的願望越來越強烈。九個月後,印證事實的時刻終於到來了。

(陳文淑找到了西山前18號,二十一世祖李仕撻建。攝於2015年)

再次踏上金門

同年 8 月中旬,我已做好再訪金門的準備,湊巧文淑說她在十一月要到金門出席侄女婚宴,問我要不要同行,順便完成年初為我尋根探路的後續動作。沒有遲疑,我和太太決定再次踏上金門。

11 月 12 日,我比文淑遲兩天出發。這回不從台北空路入境,改由廈門五通碼頭坐渡輪過金門。船名是「五緣號」,上船一坐定,一眼就望見船窗玻璃上貼著紅彤彤的傳統剪紙,是一幅圓形的雙魚如意圖,大大一個「福」字嵌在當中。心裡突然踏實了,有緣又有福,想必一切都會如意吧。

船窗外一片海天朦朧,思緒飄到當年先輩由金門到廈門,再由廈門搭船到南洋的情景。無法想像這種大無畏的冒險精神是如何形成、無法想像迢迢水路有多少忐忑不安、有多少茫然和未知。

終於來到水頭碼頭,踏上金門土地,心情無法形容。文淑帶著妹夫駕車來接,直奔塔後民宿下行李,再到湖前紅龍餐廳拜會餐廳老闆,他是文淑的堂弟,也是此次嫁女喜慶的主角。

隔天一早,文淑聯絡了榮協,告訴他我已到金門,並安排明天去拜訪。隨後,大家到湖前陳家參與婚禮前夕殺豬送禮、祭祖祈福的儀式。我背著相機,到處拍下陳家上下的喜悅。沒想就在這當兒,榮協等不及,直接就到紅龍,以為可先見一面,卻因我還在陳家忙拍照,就此又錯失了。

這樣也好,一切都在明天,11 月 14 日,直接在西山前,直接印證文淑努力的成果,直接消除我心中的疑慮。

(李仕撻第二十五世後人李榮協和李仕撻的捐官誥命合影。攝於2015年)

走入西山前 18 號

11 月 14 日,是湖前陳家嫁女的大喜日子,趁著早上送嫁後,晚上婚宴前,我在文淑帶領下,朝文淑選定的目標前進。

車子很快進入郊外林蔭大道。不久,金門高粱也在路旁迎風搖曳,一幅恬適的村野景象。大家有說有笑,只有我心情複雜,一語不發。金門的路標很清楚,每一個鄉鎮都在顯目地點安上一塊大石,石上刻著紅色地名,一目了然,絕對錯不了。二十分鐘後,寫著「西山前」的大石出現了,石頭立在丫形叉路中,右邊往東山前,左邊往英坑和西山前。

車子直接拐進一片石鋪庭院。車停在幾座閩南古厝旁,人未下車,一名六十多歲的壯碩漢子從屋後沖了出來,直覺告訴我,他就是文淑的聯絡人李榮協。

忘了我是怎樣和他交談,總之接下來半個小時,我的情緒和思路都處在一種紛亂和亢奮中。榮協把我帶進 18 號大宅正廳,引我看牆上照片,照片里是這棟五開間,二進式六大路宅第的主人李仕撻(1839-1911年),他穿著清朝官服,神色威嚴。

榮協又出示當年李仕撻向清庭捐買官銜的捐官誥命,我腦中收集的書面資料霎時得到實在印證。按輩分「史、冊、清、寧、康」,李仕撻是「史」字輩,榮協是「康」字輩,已算是玄孫輩了。

(李仕撻像)

後來,榮協的兄弟榮芳也來了,又說了一些陳年軼事。我對著一間古厝、一堆家族資料、兩位剛認識的親人,他們都叫我堂叔,不知是該先坐下說從頭,還是讓他們引我到處看看。

總之,七十八年的歷史,怎能在半小時內理得清。

我沒忘記此行目的。我要知道祖父與父親的過去,我家和 18號究竟是什麼關係?

真相

李榮芳帶來一本由手抄本基礎續修而成的《浯洲西山前李家族譜》第一冊。手抄本保存人是榮芳榮協兩兄弟的父親李寧耀,帶頭續修族譜的正是身為金門縣東西山前李氏基金會第三屆董事長的李榮芳。

榮協跟著搬出一疊已發黃的契約文件,上面寫著祖父名字,而這些文件的代管人就是李寧耀。我一下全明白了,也難怪文淑到西山前探詢時,鄉里人一聽到祖父名字立刻領她到 18 號找榮協。

(李榮協、榮芳兄弟搬出塵封七十八年的契約文件,過去所有的臆度和想像此刻都得到證實了。攝於2015年)

我心裡一陣感動,七十八年歲月不算短,祖父離開時,榮協還沒出世,上一代人竟把這承諾再交代後輩,一時間真找不到言語形容心中感受。榮協告訴我,他們數次到新加坡找人,但最後都失望而回。我心裡很多問號,包括祖母和父親的過去,卻不知如何問起。

榮協拿來紙張,要我把祖父以下所有子孫的名字及生辰年月日寫下來,他再把祖父以上的先人資科列上去,這一株曾經斷層的家族大樹終於找到了根,過去的缺憾也完滿彌補了。

上香祭祖

一切辦妥,該是認祖歸宗的時刻了。兩兄弟領我到左鄰的李氏家廟(列號西山前 22 號)。

必須先作一些介紹,李氏家廟始建於康熙三十一年(1692),清光緒三十二年(1906年)擴建,民國八十八年(1999年)由金門縣政府核定為縣定古蹟,目前見到的家廟是 2004 年重修後的面貌。家廟內供奉開唐君主唐高祖李淵公、閩南李氏始祖五山君懷公、山西前李氏一、二、三世祖及其他先輩。

我、太太與榮芳兄弟四人先在廟前合照,再進入廟內上香觀覽。此次來尋,心裡並非十分踏實,不知結果如何,所以只帶著一顆探詢的心,倒沒想到上香祭祖該有的準備。

榮芳點了十八支香分給我和太太。我拿著香,心裡起伏,只有身臨現場,才能理解。上香儀式是一種深具象徵意義的行動,祖父與父親離鄉後沒機會再上過香,七十八年後,竟由我和太太延續完成,不由令人神傷。當下此刻,又浮現父親挑燈夜讀武俠小說的背影,一句句金門鄉音的朗讀聲在空中縈繞,一切都很遙遠,此刻卻那麼靠近。

(作者夫婦與榮協、榮芳兄弟在李氏家廟前合照。攝於2015年)

我遵照榮芳指示上了香,趕忙拿出相機,儘量給家廟留下一些畫面。我在廟裡看到山西李氏的世代昭穆,也即是所謂的輩分排列。因為當時不知道,兩個孩子的名字都沒根據族譜。

參觀完家廟,我想看看我祖父的家。我不敢說得太大聲,因怕它已不存在。

看不到七十八年前上鎖的門

兩兄弟帶我走過 17 號,隔一條通道,就是 16 號。一大半已被翠綠的牽牛花覆蓋,只留幾面牆、一個尖角的屋頂、還有硬朗的石頭座基。

榮芳站在牽牛花垂掛的石條窗前,告訴我這就是我祖父的家。我看不到七十八年前匆匆鎖上的門,我看不到燕尾馬背,也分不出那裡是房,那裡是廳。我拍過多少戲,看過多少景,但這個景在我眼裡卻是那般模糊。

(爬滿牽牛花的16號祖居,半邊癱塌,滿目凌亂。攝於2015年)

繞到屋前,一片殘垣裂木,地上堆了一些石磨農具,周圍只有牽牛花肆無忌憚到處攀爬,紫色小花不知我心中滋味,兀自在風中燦笑。除此之外,就是風雨推不倒的紅磚石壁和穩如泰山的屋子座基。我無法想像它原來有多高,和屋後 17 號李冊騫大宅不同的是,這裡充滿故事,而且縈繞許多未解的問號。

我力圖整理起伏的心情,不知誰在我耳邊說著:「曾經有人住過,但都搬去台灣了。」我還沒回過神,他又說:「屋子裡以前有一些古董,也給人搬走了。」這些都是無從追究的過去,我只感慨自己還能見證這片歷史的殘局。

從眼前的破落,轉頭望見屋前一大片青翠曠地,視野開闊無阻。按一般常理,這屋子位置極好,誰知卻落得這般田地。

大家都走了,我還立在牽牛花和紅磚石壁之中,心裡想的沒人回答。七十八年前那次出走,好像發生在昨天,刷一聲,中間的時空像電影跳接,消失得無影無蹤。輾轉數十載,一直記掛尋根這件事,現在謎團解開了,但今後又如何?