新加坡能夠成功的解決居民住房問題主要得益於公共住房政策的成功。而新加坡公共住房政策成功的原因包括了經濟的持續快速發展、中央公積金的建立和完善、新鎮的合理規劃和建設等眾多因素。其中一個值得關注的重要經驗即新加坡在大規模進行公共住房建設的同時,採取何種方式將這些不同質量的公共住房分配給住房需求相異的廣大中低收入家庭。從住房分配過程來看,公共住房分配過程遠遠要比居民通過自身的努力進行購房或建房要複雜。

一、新加坡住房體系與「HDB」時代

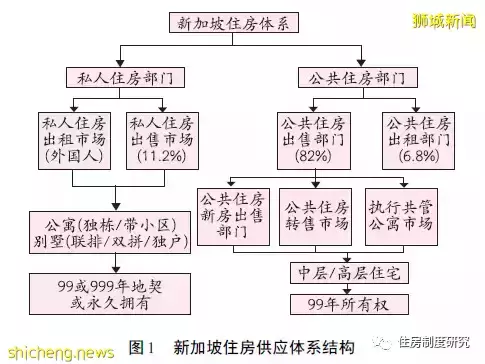

( 一) 新加坡的住房體系

當前新加坡住房體系主要包括公共住房部門和私人住房部門 。公共住房出售部門占大多數,容納了約82%的居民,其中包括: 1) 公共住房新房出售部門。新建公共住房的發售是由新加坡HDB 負責執行和管理,具有系統管理性且帶有政府補貼性; 2) 公共住房轉售市場。公共住房轉售市場在1971 年開放,到2002 年,交易量達到了公共住房總存量的5%; 3) 執行共管公寓市場。執行共管公寓出現於1996 年,其設計和外部設施接近私人公寓,政府和居民共同管理,是比一般的公共住房檔次更高的公共住房。公共住房出租部門只是公共住房部門的另一個子系統。隨著新加坡居民擁屋率的不斷提高,公共住房出租部門不斷縮小並處於建屋發展局的控制和管理之下。大約6. 8% 的低收入群體或者外來務工人員居住在出租公共住房。

新加坡的私人住房部門是自由的房地產市場,其規模相對於公共住房部門要小很多。私人住房部門在1985 年僅僅只占所有住房比例的13. 2%,而2006 年比例達到最高時也只有20. 98% 。私人住房部門中,私人住房出售市場主要針對高收入群體。此外,還有一小部分供出租的私人住房主要用來吸引國外消費者。

從建築形式的區別看,公共住房部門大多採用的是中層或高層住宅而私人住房部門所採用的建築形式包括: 公寓樓( apartment) 、公寓小區( condominium) 、聯排別墅( terrace house) 、雙拼別墅( semi - detached house) 和獨棟別墅( detached house) 。從土地使用權看,公共住房部門為99 年地契而私人住房部門有99 年地契、999 年地契和永久業權3種。

( 二) 從SIT 到「HDB 時代」

根據新加坡公共住房發展歷史有兩個明顯不同的發展階段: 第一階段從1901—1959 年; 第二階段即「HDB 時代」。

( 1) 在1901—1959 年期間,由於大量湧入的移民和高生育率新加坡人口的快速增加,加上20 世紀30 年代的經濟危機以及兩次世界大戰對這個本來就已經很緊張的住房和公共設施問題帶來了巨大了的壓力。隨著1927 年《新加坡改良法案》的通過,新加坡改良信託局( Singapore Improvement Trust,簡稱SIT) 也相應成立。然而,SIT 對公共住房發展並沒有起到太大的促進公共住房的發展,公共住房也僅僅用於某些地區的拆遷安置。在1947 年到1959 年13 年時間,SIT總共建成20907 套公共住房。這一時期,雖然在市區周邊開發了一些新鎮如中峇魯、亞歷山德拉、女皇鎮等。但城市中心大量居民仍擁擠地居住在並不衛生、有潛在危險的貧民窟中。

( 2) 新加坡HDB 成立於1959 年,並於同年11 月通過《新加坡住房發展局法案》。1960 年HDB 開始正式運作並在新加坡歷史上是第一次由政府直接介入提供住房。根據當時調查顯示,新加坡在10 年內需要的新建住房為14. 7 萬套,其中8 萬套用來緩解住房擁擠,2 萬套用來安置因發展中央城區造成的家庭搬遷,另外4. 7 萬套用來解決人口自然增長對住房的需求。此外,允許私人開發商每年可以為中高階層家庭開發3000 ~ 4000 套住房。而1961 年5 月,河水山( Bukit Ho Swee Estate) 的一場大火造成了1. 6 萬人無家可歸,使得住房問題更加嚴重並促使HDB 進一步加快建造住房。新加坡HDB 的成立取代了之前的SIT 也標誌著一個新的時代的到來。隨著新加坡公共住房政策的持續發展,現今新加坡81% 人口的居住在HDB 建造的房屋裡,而1960 年新加坡HDB 剛成立的時候這個比例僅為9%。HDB 作為新加坡政府在住房政策方面的相應機構負責供應土地、資金並維護了政府信用和執行力度對公共住房進行建設、出售和出租。作為管理新加坡公共住房的唯一機構,HDB 顯示出其在資源規劃和分配方面的高效和合理。

二、新加坡公共住房分配體系的演變和概況

( 一) 新加坡公共住房分配體系的演變

隨著新加坡公共住房的不斷發展,其分配體系也經歷了一個不斷演變的過程。從時間上劃分主要經歷了5 個階段:

1947 至1960 年是新加坡信託改良局( SIT) 時期,主要實行的是積分制度( Point System,簡稱PS) 。在積分制度下,申請者根據改良信託局制定的相關標準( 如目前居住面積、家庭人口數、收入、是否有疾病或傷殘等) 獲得相應積分。新加坡SIT 將按照他們制定的標準對申請者考核並打出「最終積分值」。積分法在當時的歷史環境下優點在於對住房申請者的緊迫程度進行了區分。也存在一些較顯著的缺陷:如: 執行成本較高、人為參與過多對於申請者實際情況的判斷容易產生主觀性和任意性、較少考慮申請者的需求信息等。

1960 年新加坡HDB 取代了SIT,並在此後不斷改進公共住房分配製度。1960 至1989 年期間主要實行輪候制度( Waiting List /Queuing System,簡稱QS) 代替了此前的積分制度。輪候制度主要以「先來先得」為基本原則,符合資格的申請者要預先支付房價20%的定金,每個註冊登記的申請者都有一個申請號碼。起先,所有申請者號碼統一排列。

1974 年以後,HDB 開始分區登記銷售的做法,將整個新加坡按照地理位置劃分為5 個區域,申請家庭按照所需住房位於的區域相應進行登記。此後,5 個區域又擴充為7 個。

1989 至1992 年期間主要實行的是預定製度( Booking System,簡稱BS) 。推出訂購制度一方面是由於隨著1960 年代住房短缺問題的解決,新加坡居民對住房質量的需求不斷提升; 另一方面,HDB 希望通過新的分配體制彌補輪候制度的缺點,並在新的訂購制度下引入了計算機技術。訂購制度下申請公共住房的居民同時必須服從HDB 規定的各個新鎮中各種族按一定人口比例分配的原則。如果預定了公共住房,最後違約的,需要向HDB 支付行政費用並繳納房價款的10%作為違約金。

1992 至1994 年期間主要實行改進型抽籤制度( Revised Balloting System,簡稱RBS) 。在訂購制度的基礎上,HDB 對第一次申請公共住房的居民和要求公共住房更新換代( 申請次數大於1 次) 的居民進行了區分,保證前者申請搖號成功的幾率比後者更高並且在成功申請後有更多的選擇優先機會。此外,HDB 為那些多次參加計算機搖號還不能搖中的「不幸運」居民預留了部分公共住房,為他們提供更多機會。

1994 年10 月HDB 在區分了第一次申請公共住房的居民和要求公共住房升級換代的居民的基礎上,為了進一步平衡兩者之間的利益,採用公共住房登記系統( Registration Flat System,簡稱RFS) 用來代替改進型訂購系統,並和抽籤制度( Balloting System,簡稱BS) 配套使用。前者主要用來預售待建公共住房,而後者主要用於銷售已建成公共住房。

( 二) 當前新加坡公共住房分配體系概況

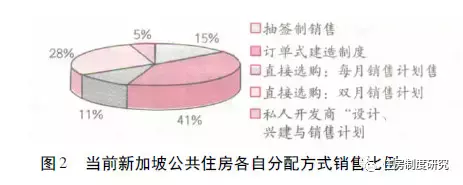

從2007 年4 月至2008 年3 月HDB 統計的銷售數據來看,通過各種方式銷售/預售的新建成或待建的公共住房12580 套,其中通過抽籤制銷售( Balloting System) 的公共住房為1888 套,占到所有新建成或待建的公共住房的15%;訂單式建造制度( Build - to - Order Scheme) 銷售套數為5097 套,占到所有銷售套數的41%; 通過直接選購制度( Walk in Selection) 銷售的公共住房為4967 套,占39%。直接選購制度中,通過每月銷售計劃( Monthly Sale Exercises)售出的3 房型或更小戶型為1446 套,占11%,而通過雙月銷售計劃( Bi - monthly Sale Exercises) 售出的4 房型或更大戶型為3521 套,占28%; 通過私人開發商「設計、興建與銷售計劃」銷售的公共住房為629 套,占5% 。

除了新加坡HDB 所銷售的新建成或待建公共住房,公共住房轉售市場是分配公共住房另外一個重要的渠道,具有對新加坡公共住房資源進行第二次分配的作用。從2007 年4月至2008 年3 月的建屋發展統計的銷售數據來看,相比通過各種方式發售的新建成或待建的公共住房12580 套,通過轉售市場銷售登記銷售的公共住房達到29612 套。

三、新加公共住房分配體系的構成和分類

( 一) 新加坡公共住房分配體系的構成

1. 抽籤制銷售。抽籤方式是新加坡最主要的公共住房配售方式之一,在新加坡公共住房分配製度的演變歷史中,經常會搭配使用抽籤來輔助完成整個分配過程。例如: 在採取輪候制度( 1960—1989) 時期,曾經執行的是請國會議員分

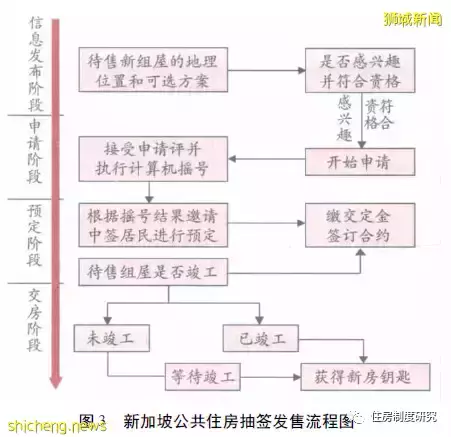

別在兩個簽筒抽取號碼的方式; 在採取訂購制度( 1989—1992) 時期,當預定的人數超過公共住房可供應數量的時候也會採取計算機抽籤; 在採取改進型訂購制度( 1992—1994) 時期,第一申請購買公共住房的居民和申請升級換代公共住房的居民被區分排隊,並分別採用計算機抽籤; 當1995 年新加坡HDB 採用公共住房登記系統以排隊的方式來發售期房時,同時也採用計算機搖號形式的抽籤制度來發售公共住房[13]。抽籤方式的銷售具體流程如圖3 所示。

在抽籤制度下,新加坡HDB 提前將待發售公共住房信息( 包括: 地理位置、指導價格、待售公共住房數量等) 通過各種媒體向社會公告。感興趣並符合條件的居民可以通過網絡或直接到HDB 大樓提交申請表格。當申請結束後,HDB 將採取計算機搖號方式選取可以預定公共住房的申請者。抽籤方式所售房源可能是在建公共住房也可能是建成公共住房。如果發售的是在建公共住房,需等公共住房竣工( 建設周期一般為2 至3 年) 才能拿到住房鑰匙,如果公共住房發售的是建成公共住房,從預定公共住房到拿到住房鑰匙最快僅需要3 個月。

當公共住房供小於求於時,用抽籤方式決定購買家庭,不但操作方便,並且可以避免人為因素的干擾。但抽籤制度帶來的隨機性因素也往往造成一些家庭對隨機抽中的公共住房質量不滿意的結果。

2. 直接選購。在1980 年代早期,新加坡HDB 就曾經在輪候制度中使用直接選購制度( Walk in Selection) 來分配滯銷公共住房。在1992 年實行改進型訂購制度時,如果申請者參加計算機搖號多次未中,HDB 也會在申請者願意的情況下以直接銷售的方式出售滯銷公共住房。雖然直接選購的方式在之前都有使用,但是只是作為其他主要分配製度下的一種輔助分配方式。新加坡HDB 根據實際需要不斷對直接選購制度進行改進,並於2007 年4 月推出了改進後的直接選購制度。新的直接選購制度按照固定時間表分區出售滯銷公共住房。首輪銷售採用計算機抽籤,以建立更公平透明的公共住房出售程序。

直接選購制度出售的房源包括預購公共住房計劃和抽籤計劃未售完的公共住房,被取消訂購的公共住房和HDB 回購的公共住房。這些公共住房一般是地段相對偏遠、樓層不佳的房型。但是和預購公共住房制度相比,主要銷售的並不是待建的期房而是未售完的現房。因此,申請購買的居民往往可以在比較快的時間內( 3 至4 個月內) 獲得住房鑰匙。

直接選購方式最明顯的優點就是方便快捷,有利於銷售滯銷公共住房。對HDB 來說可以減少行政成本,對於申請者來說可以更快速地獲得現房。而缺點在於直接選購併不一定符合居民的需求。以致出現在可供應的公共住房也很充足的情況下,申請的隊列排的很長,但是申請者卻仍然遲遲不願意做出選擇的現象。此外,由於也是採取「先來先得」的原則,往往為了一個地段好或戶型好的公共住房出現連續4 個通宵排隊的情形

3. 訂單式建造。早在2001 年的時候,由於在當時實行的公共住房登記系統下,大量公共住房建造好了卻不能滿足申請者的需求。因此新加坡HDB 就嘗試將申請環節調整到了公共住房開工建設之前並在充分收集了申請者對於地理位置、戶型等方面的需求信息後再著手開始動工建造。新加坡HDB 於2006 年2 月正式推出了訂單式建造制度。訂單式建造制度主要分為4 個階段: 信息發布階段、申請階段、預定階段和建設階段。