15.風險投資基金激勵/基金管理激勵 (VCFI/FMI)

風險投資基金激勵 (VCFI) 和 VCFI 批准基金 (FMI) 計劃的基金管理激勵旨在鼓勵對新加坡企業和初創企業的投資。FMI 為基金管理公司提供 5% 的優惠稅率,最長期限為 5 年。VCFI 計劃為基金提供最長 15 年的合格收入流免稅。

詳情訪問以下網址獲得更多信息:

https://www.startupsg.gov.sg/programmes/4893/startup-sg-investor/venture-capital-fund-incentive-fund-management-incentive-vcfi-fmi

16.商業與 IPC 合作夥伴計劃

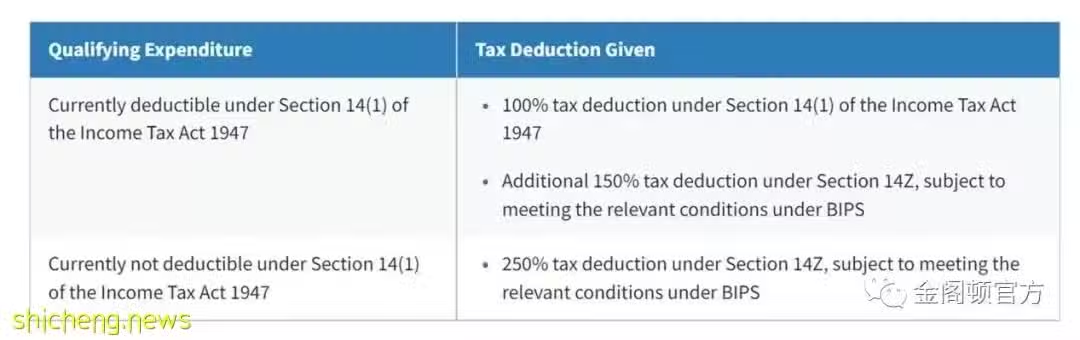

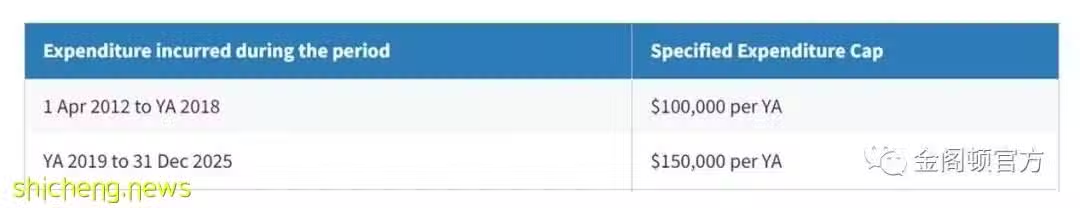

為鼓勵企業志願服務,企業可在 2016年7月1日至 2023 年12月31日期間派遣員工參加志願服務並向公共機構 (IPC) 提供服務(包括借調)時,對符合條件的支出申請250%的稅收減免。

16.併購 (M&A) 計劃

支持公司,尤其是中小型企業的成長和國際化,通過戰略收購,公司可以申請併購補貼和符合條件的收購產生的交易成本的 200% 稅收減免,最高限額為指定限額。在 2020 年預算中,併購計劃擴大到涵蓋2025年12 月31日或之前進行的合格收購。

17.國際化雙重減稅 (DTDi)

計劃向海外擴張的公司可以從國際化雙重稅收減免計劃 (DTDi) 中受益,國際市場擴張和投資開發活動的合格費用可享受 200% 的稅收減免。

02 新加坡應納稅所得額稅收折舊及虧損彌補

1.廠房和設備

因貿易或經營目的而在獲得廠房和設備過程中發生的投資支出的企業可獲得相應的折舊免稅額或稅收折舊。符合條件的廠房和設備的費用一般從扣除的當年起,在3年內均等攤銷或在1年內扣除。需要注意的是,在1年內扣除的前提是該項目的成本不得超過5000新幣。

此外,一個納稅年度內所有相關資產的折舊免稅額不得超過3萬新幣,且各項資產的價值不得高於5000新幣。

2.土地集約化免稅額(LIA)

在滿足特定條件下,2010 年2月23日及之後建造或翻新的符合條件的建築,產生的符合規定的投資支出可獲得25%的初始免稅額及每年5%的免稅額。土地集約化免稅額的申請期為2010 年7 月1日至2025 年12月31日。

3.智慧財產權(IP)

截至 2025 納稅年度的最後一天,為獲得指定種類的智慧財產權所發生的投資支出可獲得分攤免稅額(WDA),前提是該智慧財產權的法定所有者及經濟所有者為新加坡企業。免稅額採用直線法計算,在5年內攤銷。符合條件的智慧財產權,公司可選擇5年、10 年或15年的攤銷期限,一經選擇不得改變。

4.處置廠房、設備和工業建築

銷售符合條件的廠房、設備或工業建築,如銷售額超過稅收帳麵價值,應稅的折舊額取決於兩者的差額(但不得超過已申報的折舊免稅額)。

5.虧損彌補

貿易損失可用於沖抵當年的任意應稅所得。在滿足股權測試,即同可比日期相比,至少 50%的股東未發生變化的前提下,未使用的損失額可無限期向後結轉。超限折舊免稅額可用於沖抵當年的其他應稅所得或在滿足股權測試和產生該折舊免稅額的貿易持續進行(相同貿易測試)的前提下無限期向後結轉。

在滿足特定條件且符合相關管理程序的前提下,總額不超過10萬新幣的未使用的折舊免稅額和損失(統稱為「合格扣除額」)可向前結轉一年。

03 其他

境外稅收抵免

目前新加坡已簽署了86個雙邊稅收協定,為新加坡企業消除雙邊納稅、減低預扣稅及提供境外稅務抵扣。根據新加坡的法規,境外稅收抵免額為境外實際納稅額(或應納稅額)和該所得在新加坡的應納稅額中的較低者。境外稅收抵免(FTC)採用分國分項的方式,滿足相關條件下該居民納稅人也可以選擇將稅額合併。

1.雙重稅收抵免(Double Taxation Relief)(DTR)

雙重稅收抵免(Double Taxation Relief)(DTR)是《避免雙重課稅協定》(DTA)下的一項減免措施,以稅收抵免的形式,以減少雙重課稅。它允許新加坡稅務居民就在外國管轄區繳納的稅款抵免相同收入應繳納的新加坡稅。如果按照 DTA 規定繳納外國稅,並以相同收入應繳納的外國稅和新加坡稅的較低部分為上限,則可獲得 DTR。

2.單邊稅收抵免(Unilateral Tax Credit)(UTC)

單邊稅收抵免(Unilateral Tax Credit)(UTC) 對於來自與新加坡沒有遞延稅協定的司法管轄區的新加坡稅務居民,在新加坡收到的所有來自國外的收入,將給予 UTC優惠。

根據稅收優惠或補貼政策的類型,需要向不同的新加坡政府部門進行申請,例如:新加坡經濟發展局(EDB)、新加坡企業發展局(ESG)、新加坡金融管理局(MAS)以及新加坡海事和港口管理局(MPA)。