就在選舉日前一天,身邊有兩位新加坡朋友談及投票的事。一位是五、六十歲的中年人,經歷過新加坡的艱難建國路,他毫不猶豫「肯定會投給人民行動黨啊,」他認為反對黨的支持者「生活變好了,想要一些不同的意見。」

另一位朋友是80後的女孩,當問及立場時,她亮出了年輕人的警惕,「投票內容是隱私」。她說,身邊有朋友支持反對黨。其中「有些人真的認為反對黨有能力,有些人則是對人民行動黨不滿」,「給反對黨一個機會」。

這一老一少像是新加坡選民的縮影,勾勒出新加坡執政黨與反對黨一「主」一「輔」的地位。新加坡大選名義上也是「民主」,但其實更像是「考試」——執政黨的「定期民意考試」。在可以預見的未來,反對黨的角色最多是甘於犧牲、願意承擔打擊、勇於充當陪襯的「暖男」。畢竟,在卓有成效的「執政經驗」和虛無縹緲的「民主理念」之間選擇,理性選民從來不會猶豫。

各方面因素加持勝選

除此之外,行動黨之所以大獲全勝,反思精神與適應能力無疑是核心競爭力。

當2011年政治危機再度與行動黨擦肩而過,行動黨開始放下身段反省對年輕選民的忽視。李顯龍對記者表示:「這標誌著我們的政治發生了明顯變化,很多(新加坡)人希望政府採取不同的(執政)作風和方式。」

他和不少國會議員開通Facebook,分享政務的同時將生活點滴發布上網,削弱年輕人心目中「家長式管理」的固有印象。人民行動黨還開發出「全國對話會」,試圖讓「不和諧」的聲音發言。

2011年大選,人民除了對一些政策不滿之外,最主要的抱怨是行動黨傲慢,高高在上,與選民缺乏溝通。

行動黨吸取教訓,一方面摒棄靠大活動聯繫選民的習慣,改以小範圍但深入的對話活動,認真聽取民意,耐心解釋各種錯綜複雜的政策;另一方面順從民意作政策調整,如部長工資、人口政策,加上五十年來的政績和執政經驗為後盾,以及交通、住屋、社會福利、醫療等民生問題獲得一定程度的緩解,使人民感覺到它還是可親近的、可信任的、可託付的。

獨立五十周年系列活動和建國總理李光耀國葬的附屬活動,既讓國人認識了過去,也思考未來,有助加強國民對行動黨的治國理念和政策的理解和支持。

此外,在過去四年,主要反對黨在國會表現和選區管理上不如預期。工人黨2011年大選、2013年榜鵝東補選之後有7個當選議員和兩個非選區議員進入國會,但是,給人留下印象的主要是黨領導劉程強和林瑞蓮,余振忠和嚴燕松二人也頗有建樹,但其他幾個當選議員在國會裡沒給人留下深刻印象。

在選區的管理上,工人黨管理的市鎮會陷入資金管理問題,讓選民對該黨的管理能力乃至誠信產生疑問。在新加坡社會,誠信是核心價值觀。誠信受到質疑,肯定是一記重拳。

03. 人民行動黨勝選奧秘

從1965年,人民行動黨能夠無一例外地贏得每次選舉,在新加坡保持執政地位,除了行動黨自身政策和領導能力外,也有賴於許多技術性設計的「勝選奧秘」。

奧秘1:變化莫測的選區

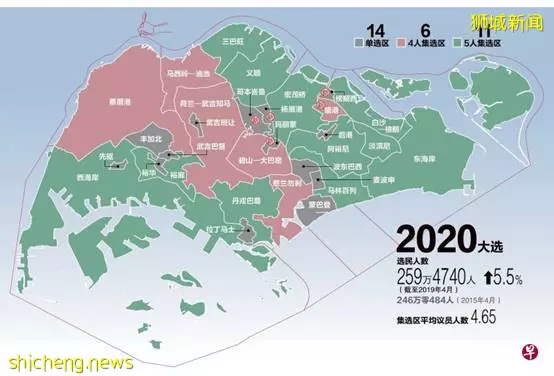

自80年代以來,新加坡國會議員由兩種選舉方式,一種是單選區,一種是集選區。所謂單選區就是一個選區一個議員,誰票多誰當選。而爭議的焦點主要在集選區上,這種選區較大,一個區一般要選出三到六個議員,但這六人必須來自同一政黨或是同一政治聯盟,且六人中必須至少有一位少數族裔。然後候選人集體組團,與另外團隊抗衡。

集選區遏制了族群極端主義者的出現,卻給反對黨帶來很高的門檻,2011年以前的三屆選舉,反對黨候選人每屆只有兩人具備資格,而且都來自單選區。在集選區的部分,很多選區根本不必辦選舉,人民行動黨就已自動當選,因為各反對黨根本無法在同一選區組織五到六個不同候選人,即使組織了,在學歷方面也不具備競爭力和吸引力。

所以,2011年時反對黨拿下了一個集選區勝利才被稱為是「破天荒」的。

而選舉委員會每次大選前對選區進行調整和重組,客觀上也使得反對黨的票源被不斷分散。

民主黨領袖詹時中曾指責執政黨利用選區劃分來打擊反對黨,「我們在踢一場足球賽,但行動黨卻沒有固定的龍門。他們是用流動的龍門,所以我們很難瞄準射球。」

1997年時,工人黨候選人鄧亮洪、惹耶勒南等組團在靜山選區獲得45.2%的選票,當時距離勝利只有一步之遙。2001年大選時,靜山選區消失了,工人黨自1997年以來的苦心經營付之東流。

奧秘2:含「金量」十足的選票。

在選舉中,執政黨要人往往會「提醒」選民,執政黨各類政策將「優先」自己的選區。如果反對黨候選人當選,政府或許將較難為該選區撥款,改善人民的生活條件。同時許諾,如果人民行動黨候選人當選,政府可以撥款翻新組屋,改造基礎設施等等。

1991年行動黨的得票率只有61%,於是在1997年的選舉中,行動黨公開宣布支持反對黨的選區,將得不到政府社區與組屋的翻新支持。

在2001年和2006年大選中,人民行動黨在反對黨議員所在的波東巴西和後港兩個選區用組屋翻新政策來吸引選民的支持。政府通過「組屋翻新計劃」、「新新加坡股票」,通過社區發展理事會分發給居民的各種援助金等影響他們的投票方向,爭取選民對執政黨的支持。

奧秘3:選舉日,用時間換空間。

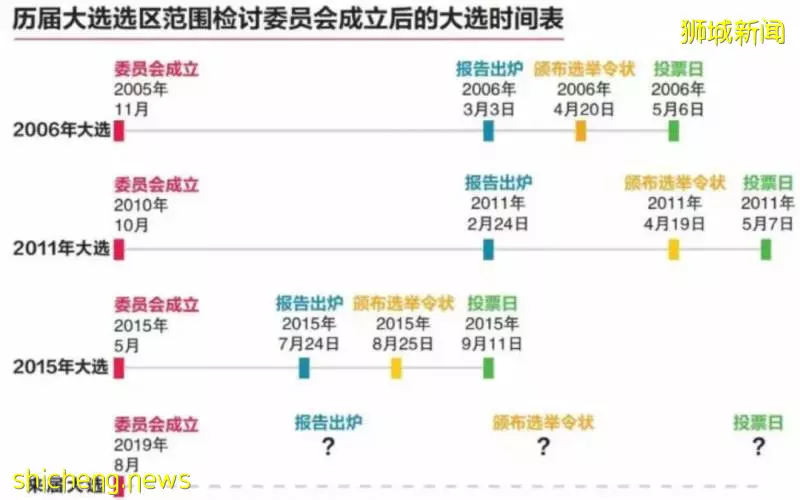

新加坡大選日從不固定,執政黨挑選對自己有利的時機進行大選。

每次大選前,各路政黨,朝野內外雖然都知道大選臨近,但卻沒有人知道究竟是哪一天進行大選。新加坡每次大選舉舉日期都不盡相同,雖然新加坡國會法定任期5年,但通常都不會做滿,因為總理有權提前解散國會。

為什麼要提前解散國會?其實這是執政黨的「執政優勢」,它可挑選對自己最有利的時機舉行大選。

1991年,剛接班的吳作棟總理將93年大選提前到91年舉行,使反對黨措手不及,它們根本沒有料到人民行動黨會把大選提前兩年。

2001年,正值美國IT泡沫破滅,全球經濟不景氣,新加坡的失業率也一路攀升,當時民怨四起,對執政黨非常不利,原本不易舉行大選。可誰知碰上了「9·11」恐怖襲擊事件,由於同樣面對極端主義威脅,新加坡需要一個強勢政府來領導反恐。執政黨抓住這一時機迅速解散國會,在「9·11」一個多月後便舉行大選。結果不出意料,人民行動黨拿到了非常亮眼的成績單。

新加坡大選持續時間和其他民主國家相比要短很多。從宣布大選到正式大選只有兩個星期,提名日到投票日一般只有九天,此時間外不得舉行公開集會和發表演講。這等於縮短了反對黨開展競選活動的時間。因為反對黨沒有足夠時間開展基層工作,也根本沒有時間去爭取選民。

相反,人民行動黨平時可以利用執政黨的有利條件,通過政府渠道宣傳自己的綱領,攻擊反對黨。而反對黨卻只能在短短的幾天時間裡去說服選民,力圖使自己的施政綱領得到認可,效果當然差強人意。

奧秘4:淡馬錫,最好的保鏢

新加坡是以國有經濟占絕對主導的國家,新加坡航空、新加坡電信、萊佛士酒店等著名企業的背後,總是能看到淡馬錫控股的影子。

這個全球投資額達到900億美元的投資機構一直由新加坡政府掌控,擁有21家大型直屬企業,新加坡最大的10家企業中,涉足7家。

而上述企業的產值占新加坡國內生產總值的l3%,曾有國媒估算,淡馬錫控股所持有的股票市值占到整個新加坡股票市場的47%,幾乎主宰了新加坡的經濟命脈。

淡馬錫之外,還有另外一家掌管新加坡經濟命脈的投資公司:成立於1981年的新加坡政府投資公司,它也是新加坡最大的國際投資機構,其主要任務是管理新加坡的外匯儲備,向海外投資。

它在世界各地的2000多家公司中有投資,外界估算其管理的資產逾千億美元,規模與巴菲特掌管的投資帝國伯克希爾哈撒韋(Berkshire)相當。

淡馬錫和新加坡政府投資公司的資金來源是國民稅金和公積金,淡馬錫隸屬財政部,在04年以前,它從未對外發布過投資細節和財報。04年後雖然開始定期發布財報,但和上市公司財報還是相去甚遠。淡馬錫與李氏家族也密不可分,它由李光耀親手創建,曾任財政部部長的李顯龍,也是淡馬錫的前任主管;而李顯龍之妻何晶,更是在2002年外界的猜測和質疑聲中掌控這家公司,雖然在2009年顧之博(Charles Goodyear)接任總裁,但不到一年便辭職離去。何晶繼任總裁,去職後的顧之博也對去職原因隻字不提。

至於掌管新加坡外匯命運的新加坡政府投資公司,一直被稱為"亞洲最大及最神秘的投資者",它從不公布財務報表、高層管理人員薪資等基本情況。而李光耀在世時,曾長期擔任該公司董事會主席。

可以說,這兩家公司雄厚的資本也成為人民行動黨執政的最強「保鏢」。

03. 新加坡政治格局經歷轉型

從過往二十年的歷屆大選中,我們可以看到新加坡的社會和政治格局正在悄然經歷轉型。

現在越來越多沒有經歷過建國年代的年輕人變成了選民,他們傾向於有更多的社會政治自由,希望社會走向更多元更開放,因此2011年這些年輕人中的絕大部分將選票投給了反對黨,這是新加坡社會轉型對政治產生的根本性影響,年輕人希望生活在更開放更自由空間。

不少新加坡人認為那種老百姓只要關注生活好、關注經濟好,政治交給我們政治家來辦的老調語言作為一種「養豬」政治,是老式政客的言論,已經不適合現代政治了。

而且,隨著行動網路和新媒體的發展,政治聲音和傳播渠道變得越來越多元。新加坡的傳統媒體,包括電視台和報紙都是由政府創辦,更多地為反對黨發聲。

而隨著社交媒體的發展,反對黨也可以獲得更多表達和展示的渠道,讓選民了解他們的競選理念和政策。

所以,反對黨的影響力,尤其在年輕人中間的影響力也在不斷上升。

在民主政治中,「競爭」是重要核心,競爭有助於提升執政效果和維持執政黨的健康運轉。

2020大選,執政黨繼續連任依然沒有太大懸念。

但是在新加坡政治社會轉型的背景下,最終的選票結果,反對黨的表現以及執政黨的應對如何,仍然非常值得期待。

資料來源:

1. 大公報:艱難執政 新加坡人民行動黨靠選舉制度贏得大選

2. 早報:學者:政府響應政治多元化訴求

3. 觀察者網:夏蕊蕊:反對黨,新加坡人不希望用上的「備胎」

4. BBC:新加坡大選:執政黨「出乎意料」高票蟬聯執政

5. 網易新聞:新加坡:勝選的奧秘

-END-