Kelvin在帖子裡說:

「非常時期,送餐員都很不容易,有時他們也不是故意遲到,請大家多體諒他們。我自己也曾做過外送行業,知道他們有多辛苦。」

「但請一定要記住,健康第一。如果真的不舒服,休息一天養精蓄銳。希望他早日康復…」

這則帖文引起網民熱議,轉發超過5600則!外送小哥也留言感謝:

「我是這名送餐員,真的很謝謝Kelvin伸出援手。當時他趕著去工作,依然先護送我回家再幫我送外賣。」

「長話短說,我當時肚子很痛,痛到幾乎暈了過去。我的視線是全白的,摩托也倒了下來,我也無力再前行。不過,我現在好多了,請大家不要擔心。再次謝謝Kelvin,和其他幫助過摩托騎士的善心人士,謝謝你們。」

如此敬業的外賣小哥感動了有愛心的新加坡小哥,連接起了人際間的信任與溫暖。

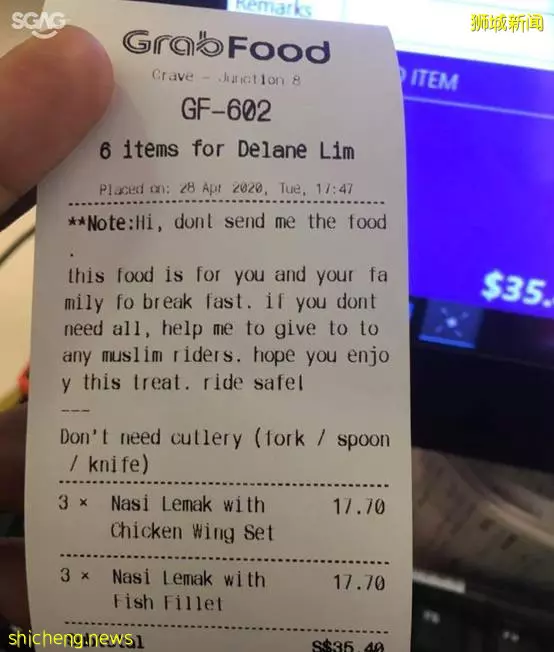

無獨有偶,之前臉書上還流傳著一個故事。有人在Grab上訂了食物卻不讓送餐員送給自己。

這些食物居然是他點給送餐員和家人們吃的。還說如果他不需要這麼多,希望他分給其他的送餐員朋友一起享用。網友看了紛紛表示感動,覺得溫情滿人間,世上有愛心的人還是很多。

正是這種互幫互助的溫暖善意,成了新加坡能夠重新復甦和轉動起來的最強動力。

不過,因為需要成天在外奔波,接觸眾人的外賣小哥也成為新冠病毒的易感人群。3月15日,新加坡本地出現了首例Grab送餐員確診的案例。在他確診的前14天內,他也曾多次完成送餐任務。

對此,網上也出現了很多爭議,甚至有不少人去攻擊謾罵這個被感染的外賣小哥。也有一些人之後在面對這些外賣員的時候都戴上了有色眼鏡,眼神里充滿了警惕和審視。

可是,被感染病毒並不是外賣員的錯,這也不是他們所希望的。他們就是從事著比我們更危險的工作。而且,如果沒有他們,那些不方便出門的人們該怎麼維持正常的生活呢?

最重要的是,如果沒有這些外賣小哥幫忙跑腿,就會有更多的人自行前往超市、菜市場採購,如此一來人員就會更加密集,病毒傳染的可能會更大。所以,是這些外賣小哥替我們承受了患病的風險,比起質疑,他們更應該得到公眾的關心與鼓勵。

突如其來的疫情已經讓社會經濟都變「冷」了,希望不要再讓人心也變得冷漠,別讓那些熱心又勤快的外賣小哥在冷意中「倒下」。

04. 外賣行業大有可為

今年以來,因為疫情和阻斷措施,新加坡人的生活習慣有了深遠的變化。線上訂餐量大增,送餐服務的人手需求也跟著增加,本地三大送餐平台紛紛擴大送餐隊伍的規模。可以說有力地促進了本地外賣行業的發展。

Deliveroo今年第一季度收到近5000份應聘送餐員的申請,較上個季度增加30%。單在今年4月,約1000人已加入團隊,使平台目前有超過7000名送餐員。

根據Deliveroo提供的數據,今年三月有送餐員的收入就高達7095元,到了6月底,又繼續再聘用多2000名送餐員。

Grab和foodpanda發言人受詢時,同樣表示有更多人申請加入送餐團隊,但並未透露受聘人數的增幅。其中,foodpanda目前已有超過8000名送餐員。

除了外賣平台巨頭,一些餐飲業者也聯合同個社區的其他業者自發創建送餐平台,減低對業者和顧客的送餐費用,其中一個例子就是FOODHOOD平台。

平台創辦人陳得能(36歲)也是本地餐館The Refinery的老闆。他說,這個非盈利平台旨在發揮鄰里甘榜精神,拉攏惹蘭勿剎的另外六名業者形成同一陣線,顧客只須付一次送餐費,就能同時從七間食肆訂餐,而平台完全不收佣金。

可以看出,線上訂餐和配送服務業之後在新加坡會大有可為。隨之而來,外賣小哥群體也會越來越大。

他們就像城市的推手一樣,推動著城市往前走。只要他們在路上,因為疫情不方便出門的人就能吃上熱騰騰的飯菜,買到急需要用的生活用品;不能正常迎客的餐廳也能保持相對穩定的營收。

只要他們在路上,這個城市就不會停止運轉。

希望我們大家對他們都能顧保有尊重和善意,也希望外賣員和顧客之間這些暖心、正能量的故事能夠越來越多地發生在我們身邊。

讓我們用愛來修復這個受傷的城市。

資料來源:

1. SGSME:送餐服務需求大增業者增聘上千人手

2. 早報:本地出現首名確診Grab送餐員

3. 8視界:「天使」送上感謝紙條 送餐員:小小舉動意義非凡

4. 星洲網:疫情下的非典型外送員

5. 早報:南大女生當送餐員所見所聞 畫成插圖傳正能量

6. NOODOU:疫情期間,外賣小哥送餐半路忽然「倒下

7. NOODOU:化身小保姆,兩暖心外賣員幫忙小販哄小孩