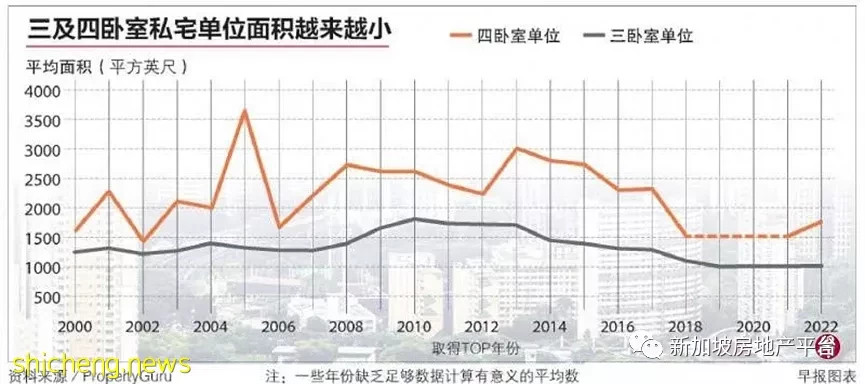

发展商为让买家“更负担得起” 三与四卧室私宅 面积近年来缩水

受访业者说,导致三及四卧室私宅单位缩小的其中一个原因,是单位平均居住人数减少,从2013年的3.42人减至2021年的3.11人。

房价持续攀升促使一些发展商缩小单位面积,把总房价控制在买家可接受的范围,三和四卧室私宅单位面积近年来有缩小趋势。

PropertyGuru根据平台的房源记录整理的数据显示,2000年代初建成的三卧室私宅单位平均面积约为1200平方英尺至1300平方英尺,2009年和过后几年建成的单位甚至超过1500平方英尺,但2014年开始缩水,近三四年缩至约1000平方英尺。

四卧室单位方面,2000年代初建成的单位面积可大至2000平方英尺以上,2017年以后的单位平均跌至2000平方英尺以下,近年缩至约1500平方英尺至1700平方英尺。

PropertyGuru数据科技房地产智能部主管李乃佳博士接受《联合早报》访问时说,导致三及四卧室单位缩小的原因之一是公寓单位的平均居住人数减少,从2013年的3.42人减至2021年的3.11人。

李乃佳说:“在供应方面,土地价格和建筑成本不断上升。因此,发展商通过缩小单位面积把总房价维持在买家可接受的水平。与此同时,新建的公寓在设计上一般上更有效率,浪费的空间比较老旧的公寓少。”

近年,市面上有一些私宅项目的三卧室面积比其他一般项目更小。例如建于2021年、共有116个单位的Uptown@Farrer,一些三卧室单位的面积为700平方英尺。同样建于2021年、共有613个单位的嘉和馨苑(The Garden Residences),一些三卧室单位的面积为786平方英尺。它们另外也提供面积较大的三卧室单位选项。

ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣也观察到,三卧室和四卧室的单位近年越建越小,尤其小型私宅项目。他说,20年至25年前,一个三卧室单位的面积可介于1200平方英尺至1300平方英尺,但如今缩小至900平方英尺至1000平方英尺。

麦俊荣认为这个现象并不健康,尤其是冠病疫情带动居家办公,人们希望享有更大的生活空间,理想的三卧室单位面积应为1200平方英尺。

1200平方英尺相当于这几年建成的五房式组屋单位,同样有三个卧房的四房式组屋面积约990平方英尺。

麦俊荣说:“旧式公寓的普通房间至少够放一张双人床,但现在一些公寓,放一张单人床和衣橱就不够位了。有的甚至省略晾衣处,住户只好使用烘干机。由于屋内空间不够,一些人得租用自助仓储服务来放置大件物品如行李。

他认为,市区重建局应当为个别卧室类别的私宅单位制定最低面积要求,确保生活素质维持在舒适水平。

| 市建局:给发展商灵活度但会持续检讨指导原则

针对会否考虑规定个别卧室类别的单位达到最低面积要求,市区重建局发言人受询时说:“我们目前要保持平衡,给予发展商灵活度去建造不同大小和内部设计的单位,以满足市场需求。这也是为什么我们不为一个项目的不同单位类型制定大小尺寸,但前提是它们必须遵守更广泛的政策。”

发言人说,当局会继续监督私宅单位的面积,并定期检讨指导原则,确保有良好的单位面积组合,满足国人的需要和偏好。

为了控制鞋盒单位的数量,市建局近年先后针对非中央区和中央区的住宅单位面积制定指导原则。

当局在2018年将中央区外住宅项目的单位平均面积从至少70平方米(约753.47平方英尺)增加到至少85平方米(914.93平方英尺)。当局也要求住宅项目至少两成的单位面积须为100平方米或以上,最多两成的单位面积可小于50平方米。

市建局也在去年10月修订条例,从今年1月18日起,中央区所有组屋、共管公寓及有住宅单位的商业和混合用途项目,至少两成住宅单位的面积不小于70平方米。

当时市建局表示,它留意到中央区住宅单位的面积有持续缩小的趋势,因此修订指导原则,以确保中央区的住宅维持良好的单位面积组合。

合登集团高级研究主管李思德受访时说,如果政府强制规定不同卧室类型达到最低面积要求,可能对市场过于束缚,导致出现没有创意、刻板的设计。此外,基于我国土地有限和买家的预算,私宅单位的大小也难免受限。

更多供应解积压需求 本地1月新私宅销量增130% 四个月新高

分析师认为,买方印花税调高或在短期内促使一些买家观望,但接下来更多新项目推出料重燃买气。

(关俊威摄)

根据市区重建局最新数据,不包括执行共管公寓在内,发展商在1月共推出410个新私宅单位,环比大增811.1%,售出391个单位,比12月份增加130%。

发展商推出更多新供应吸收市场的积压需求,在1月份共卖出391个新私宅,环比大增130%,为四个月以来的高点。

对于政府上调高价位住宅的买方印花税(buyer's stamp duty),分析师认为一些买家在短期内可能采取观望,但增加的税额只占总价微小比重,预料不会对接下来私宅销售有显著影响。

根据市区重建局(URA)星期三(2月15日)发布的最新数据,不包括执行共管公寓(EC)在内,发展商在1月共推出410个新私宅单位,环比大增811.1%,售出391个单位,比12月份增加130%,为四个月来最多。包括EC,发展商在1月共卖出550个单位,环比下滑13.8%。

以地区来看,中央区以外(OCR)的大众化私宅卖得最多,共185个单位;核心中央区(CCR)的高档私宅卖出158个单位,其他中央区(RCR)的中档私宅则卖出48个。

1月份卖最好的新推出、位于丹那美拉的景乐苑(Sceneca Residence),268个单位售出157个。橙易产业研究与咨询部主管孙燕清说,这个新项目热卖凸显了在高利率和房地产降温措施下,市场仍存在被压抑的需求,尤其在供应紧张的市郊。

| 业者:高价房印花税上调 部分买家短期内料观望

副总理兼财政部长黄循财星期二发表2023财年预算案声明时宣布调高住宅买方印花税,房价超过150万元至300万元的部分,税率从原本的4%调高至5%,超过300万元的部分则从4%调高至6%。新税率在2月15日生效。

据ERA产业研究与咨询部主管麦俊荣观察,一些买家赶在新税率生效前于2月14日晚上完成交易,可能促使2月份新私宅销量增加,但情况不像2018年7月5日政府突然宣布推出降温措施时,大量买家冲进场买房那样戏剧化。

麦俊荣指出,额外买方印花税一般上少于房产总价的1%,预计不会影响私宅需求,不过却可能造成价格上压,因为发展商买地时也得支付更高印花税,可能会将成本转嫁给买家。

博纳产业研究与内容主管黄秀莹也认为买方印花税调高的影响不大,那些可负担150万元以上房产的买家更关注的是物业的长期资本增值。

世邦魏理仕东南亚研究主管宋明蔚则说,今年有不少新楼盘将推出,为买家带来更多选择,但在经济放缓、抵押贷款利率高企及降温措施导致融资条件收紧情况下,短期内需求并不明朗。“买方印花税调高有可能影响买气,尤其高档房产,发展商和住宅买家都可能花些时间重新评估策略,短期内采取观望。”

莱坊研究主管郑卫铭也认为不少买家或许正在评估成本上扬,选择观望。不过,当有更多新项目推出,市场将重燃买气。“毕竟,本地买家这10多年来已习惯了政府不时宣布推出的各种措施和税率变化。

2月份推出的新项目有顶丽峰(Terra Hill),接下来还有万景轩(The Botany at Dairy Farm)、博盛苑(Blossoms by the Park)和Tembusu Grand。

合登集团高级研究主管李思德认为,买方印花税上调不太可能削弱新加坡房产对买家的吸引力,外国买家会把它视为交易成本和避险溢价。他预计发展商今年可卖出9000至1万个私宅单位,价格可能上扬5%。