最近新加坡出了幾個房產新聞,還是挺值得關注的。

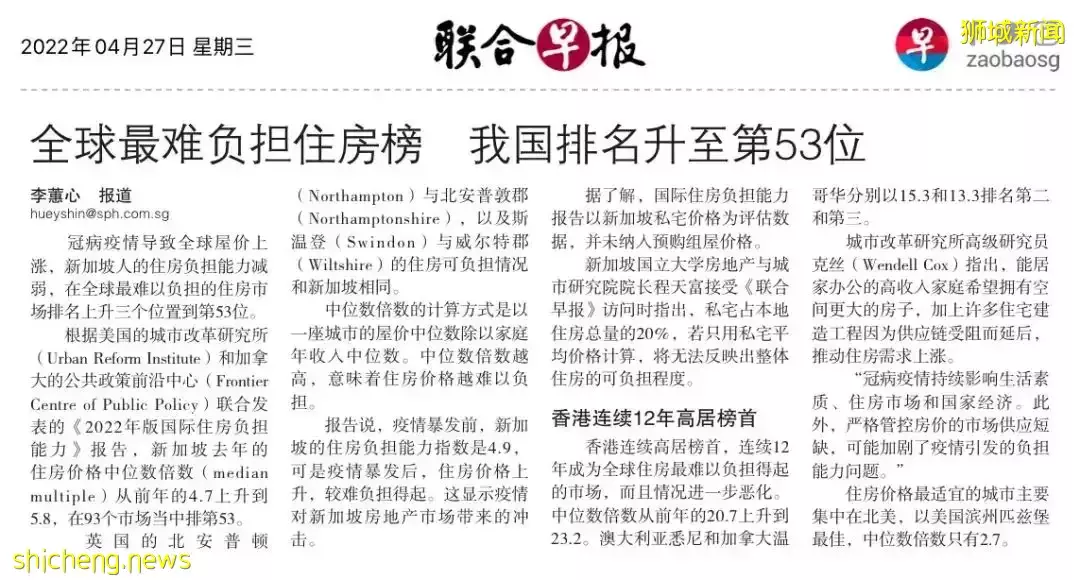

01 新加坡房子越來越買不起了

私宅價格與中等家庭收入的差距越來越大。

2021年新加坡非有地私宅價格收入比(Price-to-Income Ratio)為15.3,是2011年以來最高水平,上一次的高峰還是2013年(14.9)。

這應該就是大家常掛在嘴邊的「房價在漲,收入卻沒漲」。

也難怪新加坡在全球「最難負擔住房」榜單的排名上升到第53名了,果然「越來越買不起」。

02 疫情買大房子的人多,舊房子賣得不錯

去年的非有地私宅交易裡面,轉售單位的面積中位數為1097平方英尺,新房的面積中位數則只有775平方英尺。

甚至還有舊樓盤,明明2020年的時候一套都沒有成交,去年就轉手出去8套,一下子就成了香餑餑。

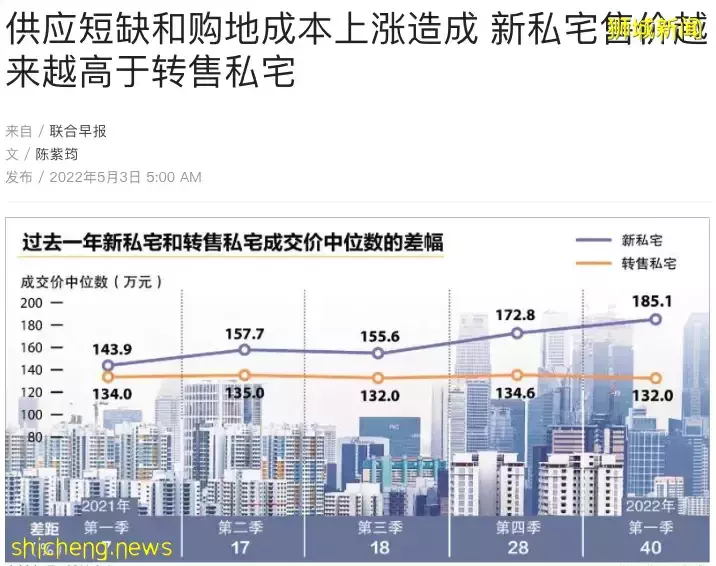

03 新房漲價比老房子快

今年第一季度,新私宅的成交價中位數是185.1萬,轉售成交價的中位數則是132萬,差距一下子達到了40%。

那麼,這幾條新聞我們該怎麼解讀呢?

首先關於第一個,房價比收入漲得快,大家買房越來越難了,這是一個相當迫切的現實問題啊。

政府接下來會不會就要著手應對這個問題呢?

一方面,新加坡防疫取得了階段性的成果,除了室內還要戴口罩以外,幾乎都快恢復得和疫情前一樣了。

連旅遊都要恢復正常了,海外買家可能也要來了,這是不是利好市場?

另一方面,政府防疫工作結束了,會不會更有精力來應對市場?會不會再有相應的降溫措施?

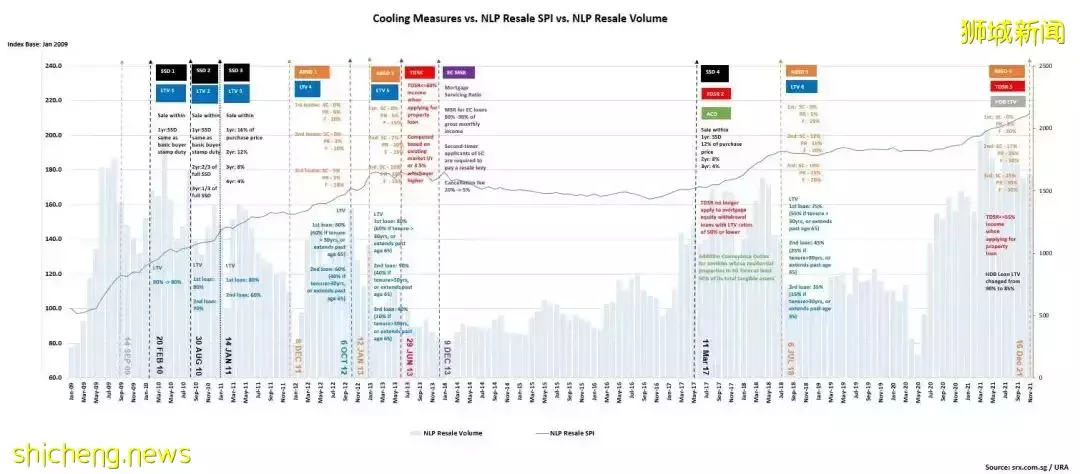

我們看看最近十年出台措施的時間,分別是在2013年、2018年和2021年。

(圖片來自:SRX.com.sg)

第一次到第二次隔了5年,第二次到第三次隔了3年,這次如果馬上再來,會不會有點太快?

但到目前來看,2021年的一波措施沒有起到明顯的降溫效果,甚至市場已經越來越適應,價格銷量齊飛。

那有沒有可能今年再補一槍?

第二條和第三條新聞結合起來看,也是挺有意思的。

疫情讓大家都體會了一把居家辦公,感受到了「大房子/大空間」的必要性。很多人就開始關注一些比較老的大型項目。

但為什麼比較小戶型的新盤漲價還比二手快那麼多?

11年前,也就是2011年的時候,新盤的尺價中位數還是1140新幣,但到了2021年,已經漲到了1834新幣,漲幅高達60.9%。

新盤漲了這麼多,這讓以後的新盤開盤怎麼混?

畢竟從目前賣地的成本來看的話,雖然郊區的地價漲很多,比如宏茂橋。但是市中心的地價好像已經抬不動了,比如緯壹和濱海灣。

按照這個趨勢,以後是不是郊區和市中心價錢都要差不多了?

我們今天問了很多問題,但是沒有能給什麼確定的答案。

因為本身我們對於這個市場也是比較困惑。

畢竟天天帶人看房,看到最近一年買房子的朋友,買或不買都壓力山大。

一邊擔心高位接盤;另一邊,確實目前這個價錢讓很多普通家庭都難以承擔。

網際網路的朋友還可以靠賣股票卷一下,但是新加坡又不是只有這一個行業。

那以後人家搞傳統行業的,比如賣車子或者開館子的,就買不起公寓了嗎?