新加坡的人口密度位居世界第二,仅次于摩纳哥。与此同时,新加坡雄心勃勃,有志于到 2030 年成为全球绿化程度最高的城市。由于土地面积有限,这里的植被只好沿着楼房向高处攀爬,同时也把人与其根源重新联系在了一起。

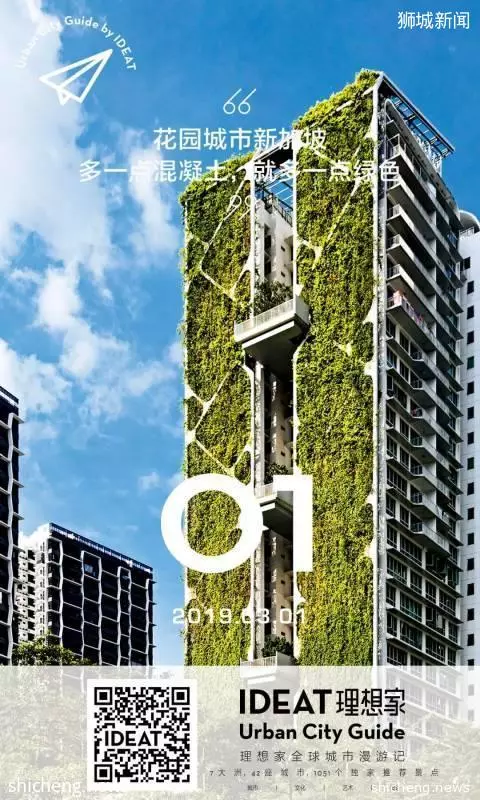

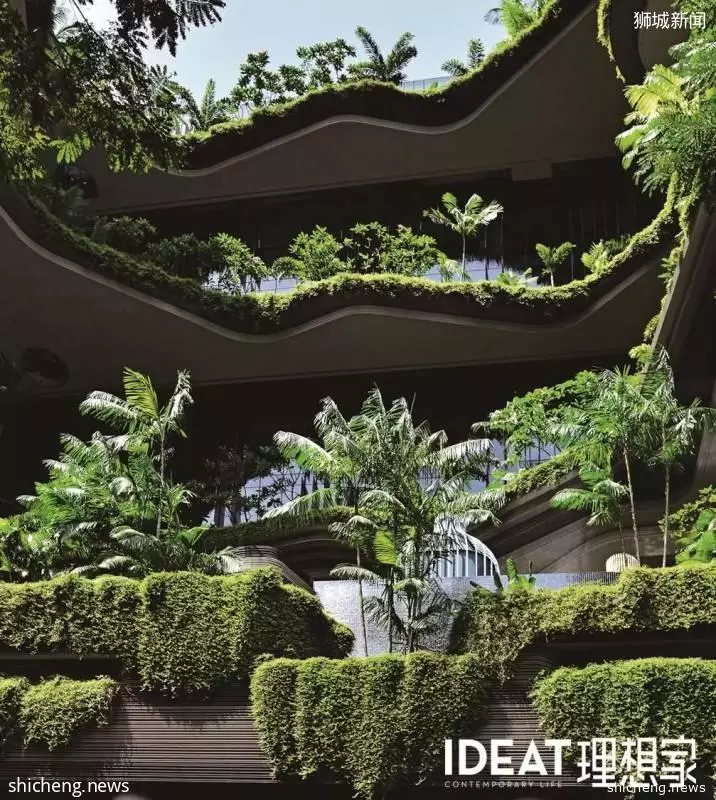

皮克林宾乐雅酒店(Parkroyal on Pickering)由 WOHA 建筑事务所设计,外墙上的植被呈梯田状分布,为新加坡所倡导的建筑物绿化提供了一个成功的范例。

新加坡仅有 600 万人口,树木却多达 300 万株。1971 年以来,每年的植树节,都会有数千人种下新一批树苗。如今,这里的生物多样性已远远高于 20 年前,一些濒危物种甚至失而复得,比如海獭。现在,这座城市共有 18 个自然保护区,其中之一是新加坡植物园(Singapore Botanic Gardens), 占地 82 公顷,1859 年建成,2015 年被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。

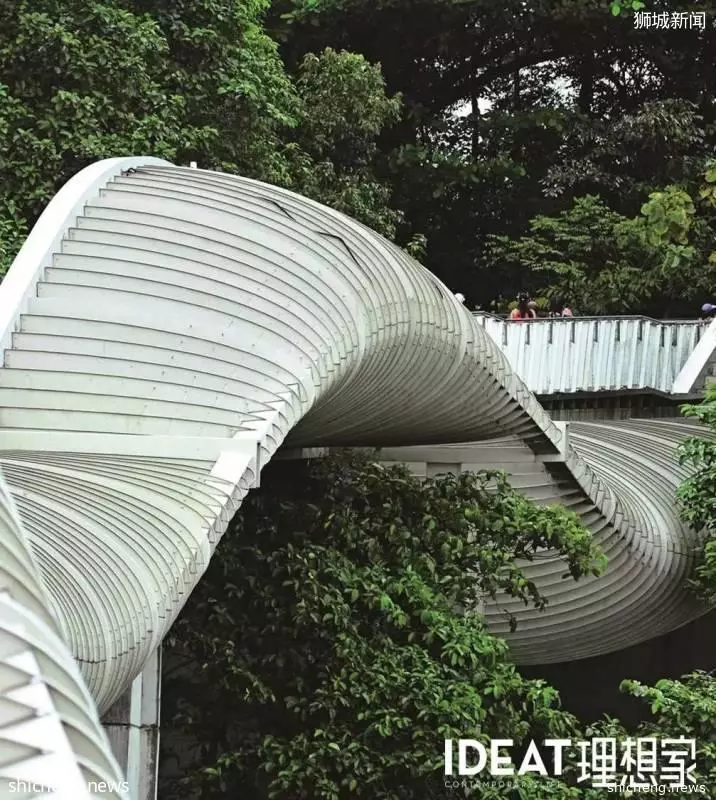

在新加坡,每个居民与附近绿地的平均距离只有 400 米。这些绿地大部分都通过“公园连接道系统”而连在一起。公园连接道是一种人行道,最有名的当数亨德森连接道(Henderson PC),其中一段名叫亨德森波浪人行桥,是南部山脊(Southern Ridges)的组成部分,也是新加坡地理位置最高的人行桥。中央集水区连接道(Central Catchment PC)横跨中央集水区,其中一段是树梢吊桥(TreeTop Walk),景色非常优美。

亨德森波浪人行桥(Henderson Waves)是公园连接道之一。新加坡共有 200 公里的公园连接道,把市内各个绿地连接在一起。

公园连接道系统由新加坡国家公园局负责运营维护,到 2020 年,总长度预计将从目前的 200 公里增至 360 公里。此外,修建一条长达 150 公里的环岛自行车道也被提上了日程。政府还计划对新加坡至马来西亚的一条废弃铁路沿线进行绿化——这条铁路于2010 年拆除,政府原计划是在沿线实施一个大型房地产项目,但新加坡人的绿化意识不容小觑,人们群起抗议,要求把铁路沿线变成一条“绿色长廊”。

新加坡居民住宅区与周边绿地的平均距离为 400 米。这些绿地有的是人行道,比如滨海湾公园(Gardens By The Bay)的云雾林(Cloud Forest)。

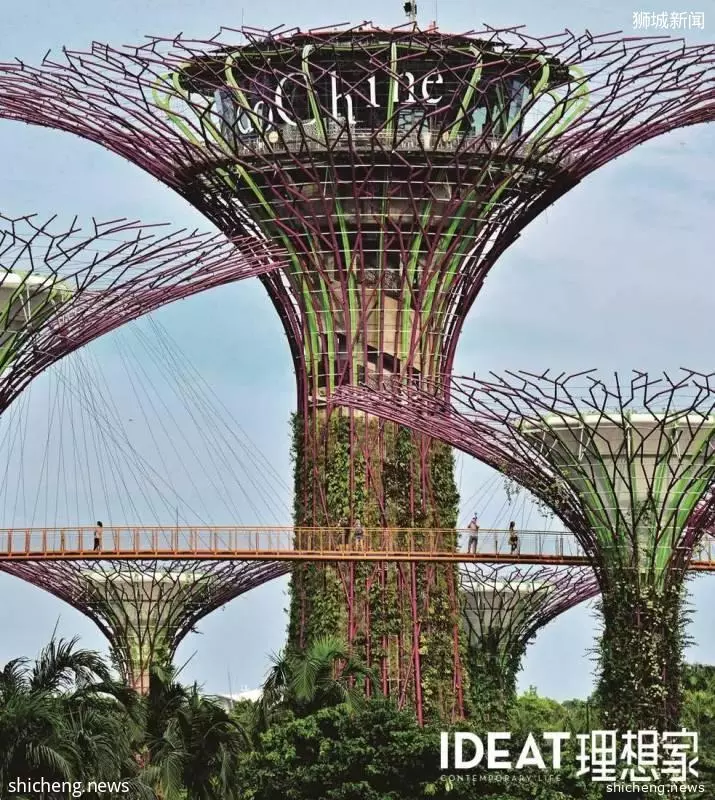

毋庸置疑的是,新加坡最美丽的一扇绿色橱窗当数滨海湾公园。公园占地超过 100 公顷,由 Grant Associates 和 Atelier Ten 等园林建筑公司设计。园内有两个植物冷室,种著不下 25 万株各类珍稀植物。一个植物冷室叫“花穹”(Flower Dome), 种着地中海植物;另一个是“云雾林”,里头有一个热带山地雨林。

滨海湾公园占地超过 100 公顷,是新加坡的一扇绿色橱窗。园内建有“花穹”,里头种着地中海花木。

公园里的植物垃圾被用于供应园内一家生物质能源发电厂,发电厂的热量和能源则被用于上述两个植物冷室。湿热的空气被引导到园内 18 棵“擎天树”上,养活了覆蓋在“擎天树”上的 15 万株植物,同时生产出能源,用于夜间驱动“擎天树”的灯光和音响系统。公园里设置了一个雨水收集系统,主要用于灌溉园内植物,多余的则被存入水库。园内的建筑物采用现场挖掘出来的天然石材建造,屋顶经过了绿化处理,能够调节室内温度。这一整套绿化措施是李光耀(1959 至 1990 年任新加坡总理)提出的,如今已硕果累累,为新加坡赢得“花园城市”的美誉。

在滨海湾公园里,“花穹”和“云雾林”旁边竖立著 18 棵“擎天树”,上面爬满了植物。每当夜幕降临,这些“擎天树”就成了美轮美奂的灯光音响秀不可或缺的背景。

像梯田一样

“多一点混凝土,就多一点绿色”

随着经济的飞速发展和人口的剧增,新加坡的土地面积越来越供不应求。2009 年,政府作出决定,要求建筑师对他们设计的建筑物进行绿化。从那以后,每家地产公司都必须用建筑物的绿化面积来弥补所占据的土地面积。如今,新加坡最流行的一句口号是“多一点混凝土,就多一点绿色”。

一些新的倡议和举措已落地见效,例如,建设局(Building and Construction Authority,BCA)推出的“绿色建筑标志认证”和“城市空间与高层建筑园林景观规划”使市中心的建筑物新增了 130 公顷的绿化面积——其中大部分并不显眼,比如在大厅里或天台上种一些树,或是把人行道铺上草皮。建筑师们纷纷发挥聪明才智,千方百计地在大楼内部的公寓和办公室里创造更多绿色空间,但同时又不削减空间的大小:因绿化而损失的面积,可以通过多建几层楼来弥补。从此,建筑师的想像力有了尽情发挥的舞台。

得益于建设局(Building and Construction Authority,BCA) 推出的“绿色建筑标志认证”,以及“城市空间与高层建筑园林景观规划”,建筑师们纷纷对他们设计的楼房进行绿化,其中的代表作包括市中心绿洲酒店、滨海盛景豪苑,旨在把人与大自然重新联系在一起。

CapitaGreen 大厦是新加坡第一座生态化办公大楼,坐落在商业区的核心地段,由日本建筑师伊东丰雄设计。大厦的每一层都种著树木,天台上还建了一个花园,用于降低楼内温度。相比之下,WOHA 建筑事务所的做法就不一样了,他们把花园建在了大楼的外墙上,新落成的市中心绿洲酒店(Oasia Hotel Downtown)和皮克林宾乐雅酒店即为一例。

WOHA 建筑事务所设计了新加坡最早的两家绿色酒店,即皮克林宾乐雅酒店和市中心的绿洲酒店。其中皮克林宾乐雅酒店选用的是当地特色植物,不需要太多维护,它们把酒店里的大量露台装扮得郁郁葱葱.

该事务所经理、建筑师 Phua Hong Wei 认为,要对一座建筑物进行绿化,就要创造出真正的附加值。“为了绿化而绿化是毫无意义的。我们设计的建筑必须给住户和周边居民贡献一些别的东西,特别是生活的便利度、舒适性和社交性。”他强调,“这一点很难解释得清,因为绕不开成本的问题。建一个花园,挺好,但怎么浇水?谁来维护?这一切,我们都要考虑到,才能使它惠及客户和居民。

绿洲酒店的外墙被多种攀缘植物覆蓋,其中大部分是不开花的。这些植物种在一个橙红色的结构上,远远看去就像一朵永不凋谢的花。

关于皮克林宾乐雅酒店,我们是从梯田的传统技艺中得到的启发……我们还与园艺师和植物学家密切合作,请他们推荐一些适宜种植的植物。最终,这家酒店选用了一些当地植物,不需要太多打理。至于绿洲酒店,我们在外墙上选用了 21种攀缘植物。其中,大部分是不开花的,所以我们想了个办法,让它们生长在一个橙红色的铝材结构上,远看就像一朵花,永远也不会凋谢。”把这些外墙以及第 13、22 和 28 层的绿化露台加在一起,绿洲酒店的绿化面积是建筑用地面积的 750%。这是一个新纪录!