怎麼理解這個「健康」呢?

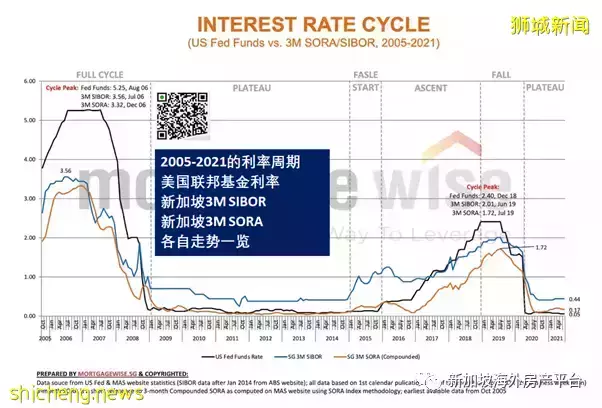

就是假設目前新加坡的貸款利率翻倍,比如從1.5%左右到3%;

各類人群也是能在MAS的TDSR(總貸款償還比例)框架下通過壓力測試;

不信的讀者可以自行用貸款計算器來計算。

附上過去15年新加坡的3M SOBIR和3M SORA走勢,貸款利率已經十多年沒有到3%的水平了:

8(c).健康和可持續的良性市場

另外你仔細看DBS的貸款負擔能力數據的話,也會發現一個「醒目」的現象:

就是月入>$15000的家庭,貸款-收入比例只有27%;

而30-49歲這個年齡階層的也只有26%-27%;

也就是他們各自的負擔能力還相當有餘力。

小Li飛刀認為,這兩個階層(月入>$15000的家庭,和30-49歲這個年齡段)本身就是購買新加坡私宅的主力,而且他們的購買力和購買意願會極大的左右市場的走向。

這個群體的數據是否健康和可持續,不如留給聰明的你來思考。

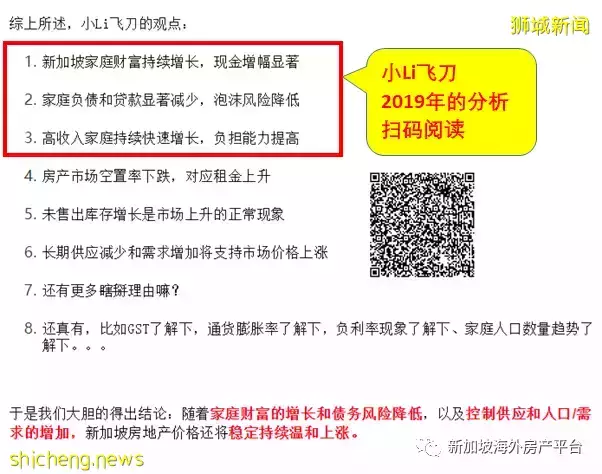

上面這些現象也和我在2019年的分析:《新加坡私宅供過於求?可能恰恰相反!》里的觀點類似:

這次疫情帶來的連鎖反應,不光更快加速了頭部20%收入家庭的出手私宅,而且帶動了負債水平良好的中等收入家庭大舉入場轉售組屋,進而拉動了整個市場一起走高。

而MAS「恰到好處」的聲明《金管局:樓市沒有過熱 目前不必出台降溫措施》簡直就是個催化劑,並且我堅信當局很清楚目前的新加坡家庭的財務狀況,才能得出這種結論;

不過這次DBS的報告結論和媒體的報道都有意「避開」了這些數據,只是特彆強調了光靠投資私宅是不能安心退休的,估計也是怕大家頭腦發熱盲目入場繼續推高價格;

當然我也很認同DBS報告的重要目的之一,也就是告訴大家:

父輩適用的策略,現在可能不管用了!

這句話是什麼意思呢?

意思就是:下一代人光靠房產,可能無法做到安心退休的。

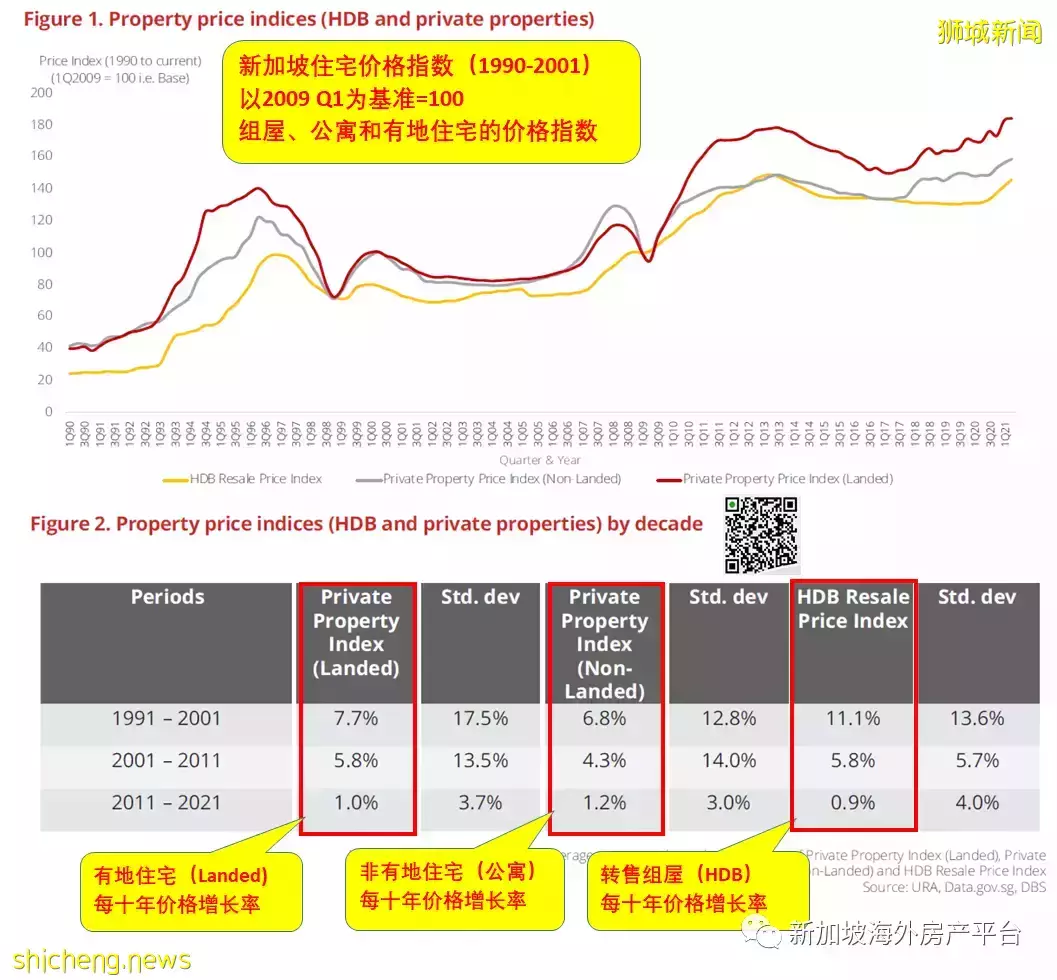

因為很簡單,最近10年的房產回報率已經大大不如以前了,就如本文開頭的圖片:

看了上圖,我們得出了什麼結論?

是不是新加坡房產的價格增長每10年是逐步下降的?

雖然還在漲,但是幅度不大了,特別是最近的10年。

所以新加坡政府多達十幾次的降溫措施功不可沒。

而好的一方面就是:

9.新加坡房產的泡沫和水分逐漸被擠乾了

9(a).新加坡私宅的短期投機交易極少

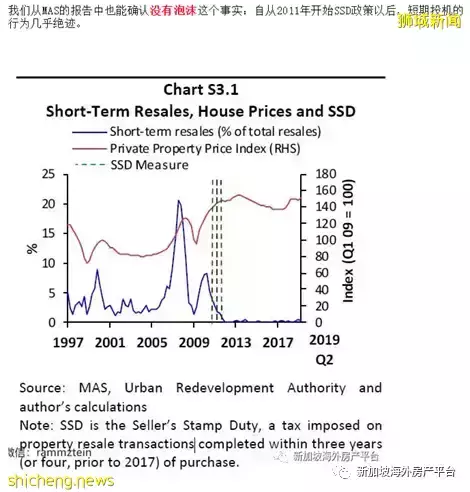

關於新加坡房產的短期投機,兩年前的帖子《新加坡私宅供過於求?可能恰恰相反!》里有提到MAS的數據:

從圖中得知,短期交易的歷史高峰是在2007年左右,達到了20%;

自從2011年的SSD(賣家印花稅)政策出台之後,短期交易幾乎絕跡。

MAS的數據只給到了2017年,但是由於SSD的繼續存在,我們有理由認為過去幾年的短期投機者(speculator)還是少之又少。

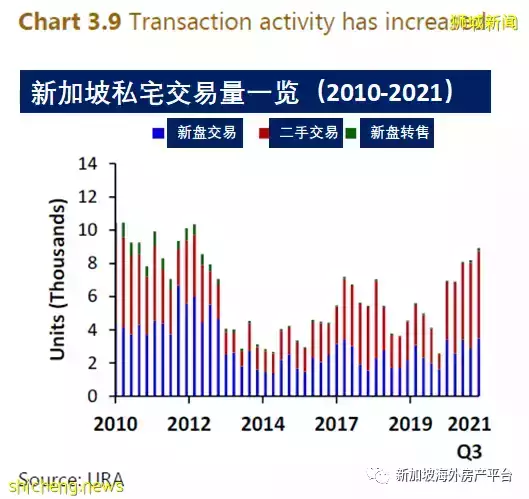

而URA給出的最新新加坡私宅交易數據看,上圖中代表新盤轉售(樓盤未交房時的轉售)的綠色數字,相比10年前未出台降溫措施時,已經少之又少。

9(b).降溫措施後的10年,新加坡房產的短期波動已經趨於平穩

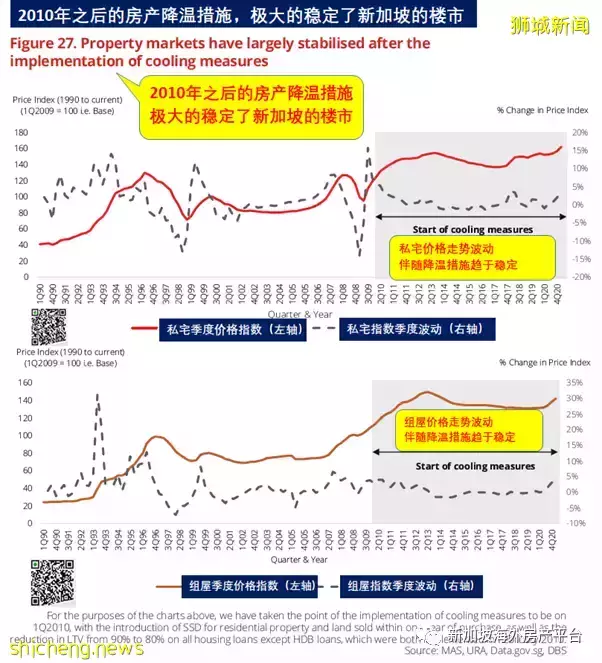

我們可以從報告的數據看到,自從2010年開始一系列樓市降溫措施之後,組屋和私宅價格的波動百分比(右軸)大幅減少了:

而組屋和私宅每個季度價格變化具體的數據表現為:

所以DBS直接給出的標題結論就是:

新加坡的樓市(組屋和私宅)在2010年之後經歷了一系列的降溫措施後,波動已經大幅減少,也就是價格趨於平穩。

而房產價格的穩定有多重要?這次疫情之中我們都能有所體會吧?

比如新加坡SRX指數在危機和疫情中的跳水:

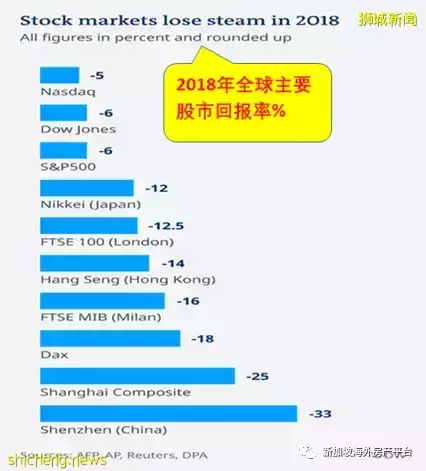

又比如2018年全球主要股市的回報率%表現:

對比下新加坡房產指數的波動的表現,《新加坡非有地私宅轉售價 連續11個月上漲》中提到:

但是本地房產增長幅度卻遠遠少過股市的波動,其穩定性的優勢不言而喻。

10.那麼在ABSD和LTV等限制下,究竟值得買第二套房產嘛?

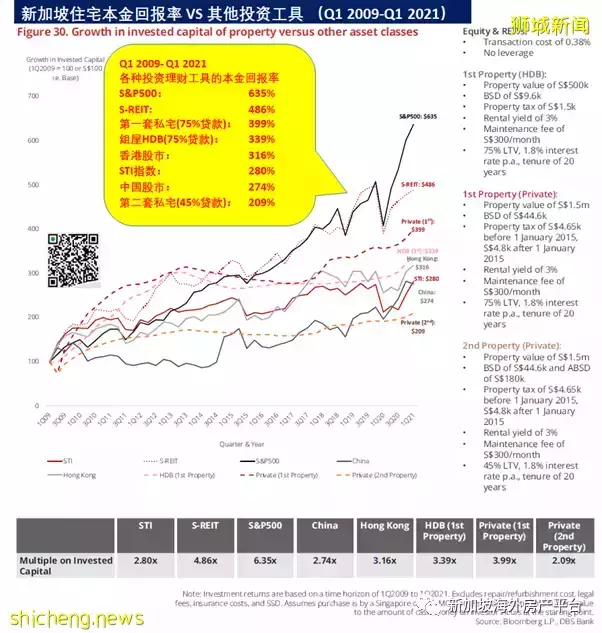

這個章節是DBS強調的重點,他們對比了股票、基金、RERITS、房產等一系列資產的回報率,取2009的第一季到2021第一季的共12年,各個項目的投資回報率一覽:

當然其中有一些假設條件,我們不用糾結其細節,DBS要表達的核心意思是:

在目前降溫措施大環境下,新加坡第二套房產(私宅)的投資回報率,沒你想像中這麼高!

如果你要為退休積累資產的話,投資第二套房產並不一定明智;

因為第二套房的回報率可能不如中國股市(別笑^_^是DBS說的);

各位有股市投資經驗的可自行判斷。

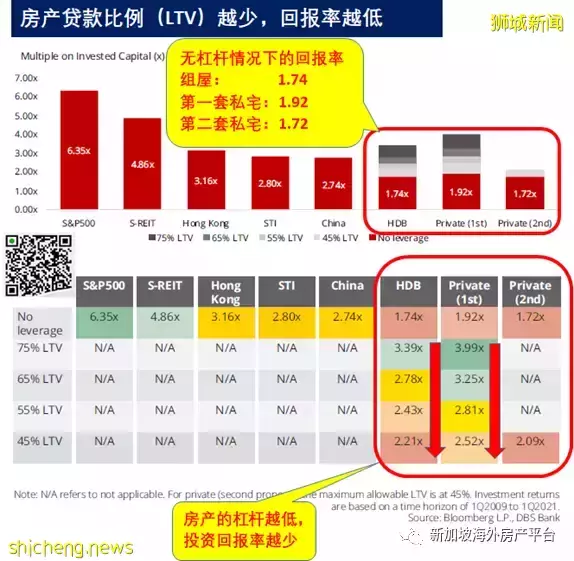

而在無槓桿(不貸款)情況下,各類房產的回報率是遠遠輸給理財工具的:

並且房產的槓桿越低,也就是貸款比例越少,回報率就會減少。

根據DBS的具體數據,2009年Q1到2021年Q1的12年間,槓桿從75%降低到45%的情況下:

組屋的本金回報率,從3.39倍降低到2.21倍。

第一套私宅本金回報率,從3.99倍降低到2.52倍。

第二套私宅在貸款最多45%的情況下,本金回報率是2.09倍。

以上結論,我也不想吐槽什麼,因為DBS說的完全是常識嘛:

所謂「聽君一席話,如聽一席話」。

好了,房產相關的數據就到此為止了,因為DBS後面理所當然的開始推薦他們的理財產品了。。。

畢竟這份報告的標題本身就是:《房產還會是你的那桶金嘛?——為什麼不是越多越好》。

而這份報告到了本地中文媒體,標題就變成了:《星展報告:本地私宅價格相信已超越一般買家負擔能力》光看媒體標題和報道的話,難免被「現有的私宅價格是不能持續的」這種結論帶偏。

當然我看完整個DBS的報告來說,裡面的數據非常翔實可靠;

小Li飛刀用了自己的方式進行了解讀,各位讀者如何解讀,也是見仁見智。

不過你要是相信了DBS,把買房的資金全倉進S&P500幻想著還能12年翻6倍的話,祝你好運了。

什麼?你信仰中國股市?

走好不送。。。

綜上所述,文章一開頭提到的

目前新加坡房產市場10大現狀的小結:

1. 新加坡住宅類房產的分布和價格走勢——近10年房價上升勢頭大大降低;

2. 新加坡家庭資產和負債現狀一覽——家庭資產每10年翻倍,負債水平為過去25年來新低;

3. 新加坡房產購買人群比例分析——96%是本地人(SC+PR)並且8成以上是首套;

4. 新加坡私宅空置率和租金走勢——空置率低於10年平均數,租金走勢良好;

5. 新加坡私宅的平均面積走勢——平均面積已經觸底反彈,不會往香港靠攏;

6. 新加坡的私宅的收入-負擔能力分析——比10年前的房價更「便宜」了;

7. 新加坡的組屋負擔能力分析——過去10年也變得更「便宜」了;

8. 新加坡家庭的貸款負擔能力分析——綽綽有餘的平均負擔能力;

9. 新加坡房產到底有沒有泡沫——你說呢?

10. 新加坡第二套房是不是值得入手——可能不如投中國股市?

所以看完本文的分析,你對新加坡房產這頭大象有全面認識了嘛?

而且本文還能引申出各種話題思路,比如:

轉售組屋目前的漲勢能否延續?

新加坡私宅的漲勢能不能延續?

Enbloc集體出售市場會不會複製2017/18年的火爆?

2018年的政府降溫措施有多成功?

ABSD等降溫措施究竟是保護了誰?

經濟不好,房價會跌是個蹩腳的藉口嘛?

先組屋後公寓的資產積累是不是還行得通?

在新加坡目前政策下如何實現資產躍級?

2020-2021年的房產牛市給了我們什麼經驗教訓?

等等等等。。。

看我有空明年再慢慢分析,且看且珍惜。

本帖子也算是我今年的原創收官之作,也了卻了2021年頭看到這種新聞:《新降溫措施前奏?政府密切關注本地房地產市場》,卻沒有時間寫帖子分析的遺憾;

因為我自己本身,不光在2021年頭,更是在2019年就很清楚:

在政府的嚴加看管之下,新加坡的私宅市場是極其健康和可持續的。

新加坡的樓市受政策壓制嚴重,也是政府的一番苦意;

強行要把房價和經濟增長綁定,出台了不少違反自由經濟規律的政策;

也正是這些降溫措施讓坡縣安然躲過了各種泡沫和炒作;

我作為一線從業者,深知普通人的認知很難理解,外面有多少洪水猛獸虎視眈眈。

而降溫措施對於普通大眾,是一道堅不可摧的防護牆;

目前新加坡政府的底牌多多,滿手的籌碼可打,也非一朝一夕的努力所得;

只是坡縣普通人的房產財富積累通道,已經越來越小,但天無絕人之路;

還是我最喜歡的一句話:思路決定出路!