接下來就到了大家都關心的話題:

6.新加坡私宅的負擔能力有沒有下降?

我們從以下幾個角度來分析

6(a).新加坡家庭的收入變化對比

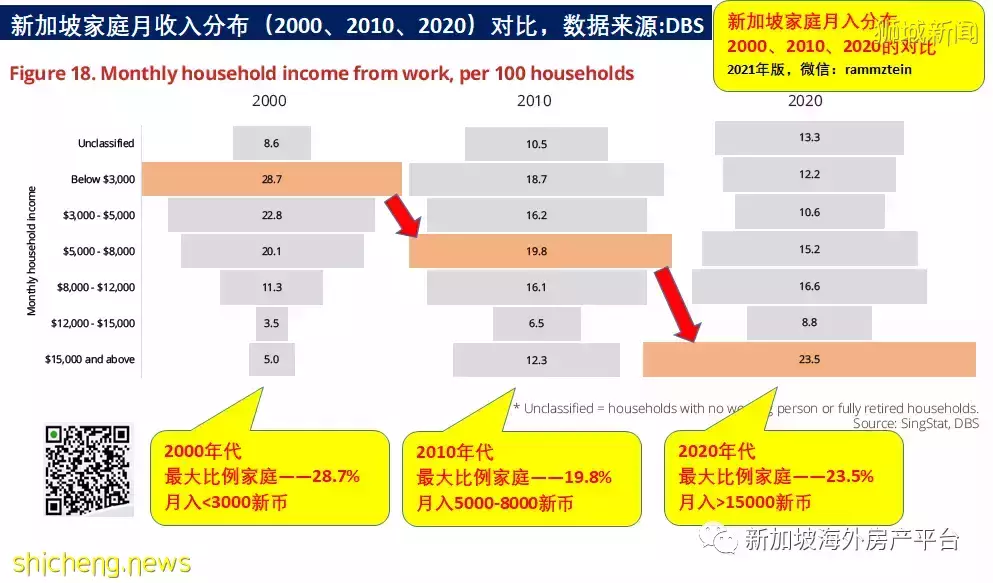

我們來看新加坡的家庭收入變化,過去20年的對比如下:

其中「最大比例部分的家庭」月收入有著實質的飛躍,這個和前面的「過去20年家庭資產翻了四倍」的數據是吻合的,從2000年的月入15000;

另外目前月入>15000新幣的高收入家庭從2000年的5%到了2020年的23.5%,這個實質飛躍,也決定了新加坡私宅市場的參與人群和價格走勢。

因為一開始就提到了,新加坡居住在組屋和私宅比例是8/2開,那麼2成的高收入家庭自然是私宅的主力參與者;

我們從另一個數據來驗證下,結合早報的報道《新加坡近一半家庭月入9000》的表格看出,2010年和2020年各自的中位數收入確實是在上圖的5000-8000這個區間的,而且都小過平均數,這就可以用「被平均」現象來解釋,也就是收入低的大部分人群被高收入群體平均了,也是側面體現了貧富差距的拉大。

我們普通人的生活中,這10年來一直有人時不時吹風新加坡的經濟不好;

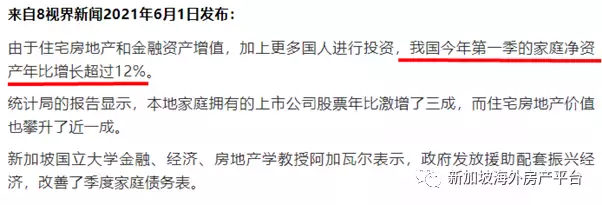

我的理解是:受到「經濟不好」影響的人,和私宅市場的參與者(也就是高收入家庭)是兩個不同群體。雖然大眾主流認為經濟普遍不好,但是有錢人在實際行動上沒閒著,特別是疫情之後。比如根據報道:疫情之後,新加坡家庭凈資產增長了12%

事實上,2010-2020年的新加坡經濟增長確實是近幾十年來最差的十年,但是高收入家庭(月入>15000)數量卻還是發生了激增,我們如何看待這個現象呢?

有興趣的可以讀下這兩貼,可以完美解釋窮人通縮和富人通脹現象:

6(b).新加坡房產對應的家庭收入-價格比變化

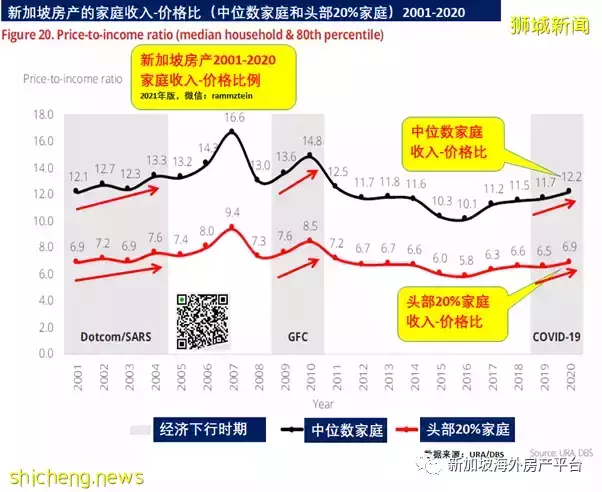

下圖很重要,是新加坡房產的家庭收入-負擔比,也就是新加坡家庭要攢多少年錢才能買得起私宅。

DBS提供了過去20年的比較,是個很有意思也很殘酷的數據。

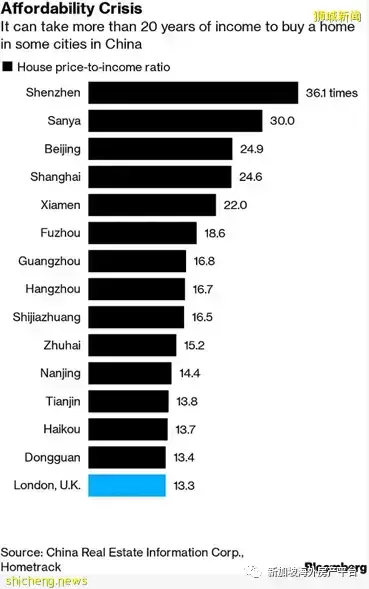

新加坡這個負擔能力數據是處於什麼水平,我們來對比下天朝的房價-收入比:

當然網上找來數據可能不靠譜,我們從《英國倫敦房價到底有多便宜?》一文中彭博社的數據來源作為參考:

所以對於普通家庭,新加坡的私宅負擔能力,是北京的兩倍?並且是深圳的3倍?

具體來看數據,如果你的家庭收入處於中位數(一般都是少過平均數的),目前還在觀望私宅市場,那麼你已經錯過了20年來私宅最便宜的時期(也就是2013大規模降溫措施之後的2014-2017時期),你需要多賺2年的收入才能買得起和2016年同樣的私宅(10.1年和12.2年的差別);

如果你的家庭收入是在前20%的(月入>15000),雖然你錯過了過去幾年私宅市場的觸底反彈,但是你只需多賺1年的收入就能買到和2016年同樣的私宅(5.8年和6.9年的差別;

看出來了嘛?是不是覺得不公平?

6(c).一個極其殘酷的事實

同樣的房產,有錢人可以比你付更少的努力就買得起,你在千辛萬苦賺錢籌首付或者等房產降價,正真的市場參與者(收入在頭部20%的家庭)輕鬆就夠到了門檻入場,並且順手又把門檻抬高了。

這個理論也適用於組屋和公寓的對比:

我早期的帖子《組屋和公寓,給你個思路》也有分析過。

別看現在2021年組屋漲的歡,人家有地住宅、公寓等資產都已經漲了幾輪了,人家升值一輪都可以漲出你半個組屋的價格;

這也是我在《如何構建知識體系——並不深奧的新加坡房產思路(1)》里提到的坡縣房產鄙視鏈的關係。

以及《努力和選擇——並不深奧的新加坡房產思路(2)》帖里提到的門檻理論分析。

窮人和富人在各國央行負利率大放水的情況下,他們各自的選擇和之後的結果,也正是過去幾十年循環發生的事情:

而上面DBS的數據,揭露了一個更加殘酷的事實:目前的新加坡私宅價格負擔能力,對於頭部20%收入的家庭來說,是和20年前一樣的!

也就是對這部分群體來說,現在的私宅和20年前一樣「便宜」^_^;

而且相對於10年前(2010年左右)是更「便宜」了(需要收入8.5年->6.9年)。

其實不光對於頭部20%收入的家庭,私宅對於中位數收入家庭的負擔能力,也是類似:即對於10年前來說更便宜了,和20年前比差不多。

這樣對於落後收入群體來說,更是雪上加霜,貧富差距拉大的效益體現無疑。

這也是:選擇大過努力的另一個體現:

在房產牛市中拚命打工湊首付追房價的普通人,被其他參與者降維打擊:

馬太效應在財富領域的體現已經是淋漓盡致了!

所以各位需要牢記的是:

頭部20%收入的家庭的可以左右新加坡私宅價格走勢!

或者說私宅價格走勢會跟隨頭部20%收入的家庭而變化;

甚至完全可能是TOP 5%-10%收入的家庭,他們的購買決策,可以極大的影響到各個類型的房產,因為他們理論上可以「降維」購買任何大眾化的房產。

所以過去十年私宅變得相對「便宜」了,那麼組屋呢?

7.過去10年的組屋也變得更「便宜」了!

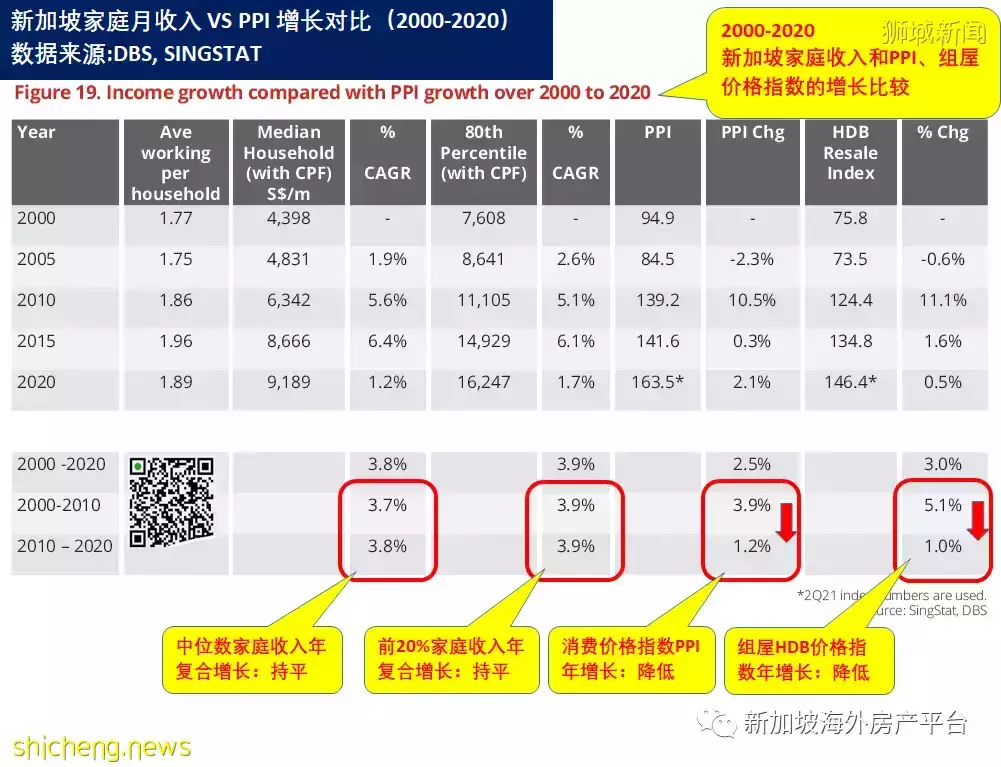

我們也可以從下面DBS的數據中看出,2000-2020的頭10年中,家庭中位數收入年增長為3.7%,而組屋價格年增長是5.1%,於是負擔能力逐步下降;

而到了第二個10年,也就是過去10年,得益於政府的大力降溫措施,組屋價格年增長只有1%,而家庭中位數收入增長為3.8%,於是組屋的負擔能力大大改善;

而消費價格指數PPI這10年來也處於低位,只有每年1.2%。

於是可以很輕鬆得出結論:

得益於收入增長,2010-2020的過去10年,新加坡的組屋也變得「便宜」了!

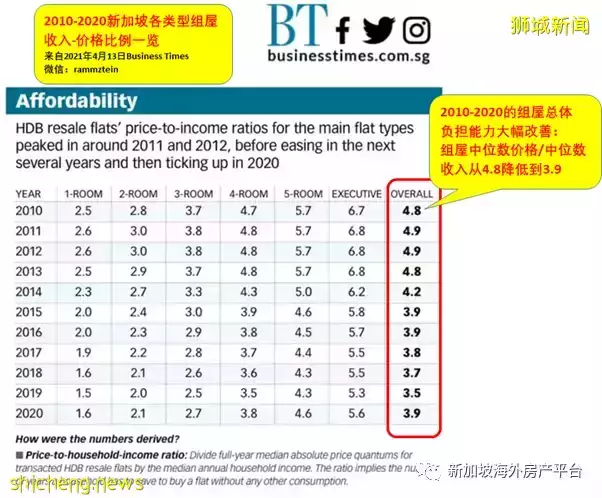

我們從另一個公開數據來驗證下,來自2021年4月13日的Business times的報道

我們可以看到2010-2020年,新加坡的組屋收入-價格的負擔能力,總體大幅改善:從2010年前的4.8降到2020年的3.9,也就是普通人可以少賺一年錢就能買得起2010年同樣類型的組屋。

話說回來,第一世界的已開發國家,普通家庭只需花4年的薪水就可以負擔得起住房,這本身不是個很了不起的成就嘛?

正如新加坡HDB總部的「安得廣廈千萬間,大庇天下寒士俱歡顏,風雨不動安如山」牌匾所示。

8.私宅和組屋的負擔能力提高了,那麼對應的貸款壓力如何?

8(a).本地市場房貸負擔能力綽綽有餘?

如果房產由於收入增長變「便宜」了,是不是理所當然的負擔小了?

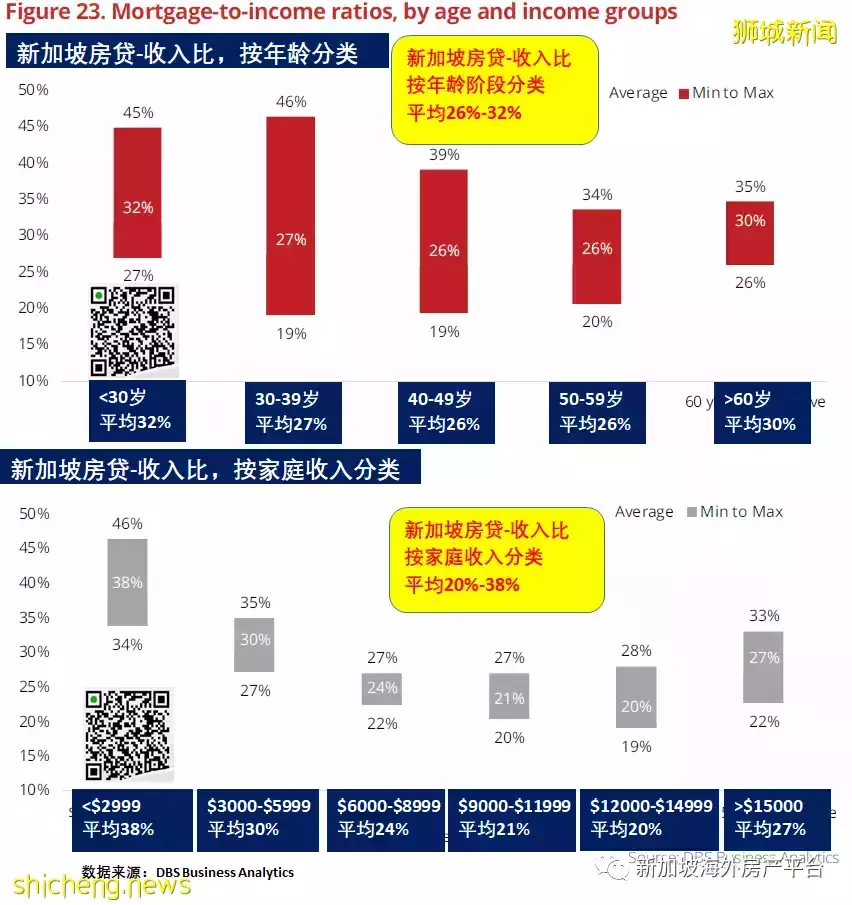

DBS給出的目前數據如下:按照房貸-收入比來看(絕大部分是私宅,含少量HDB貸款),各個年齡段、各收入水平的分類數據如圖:

我們知道,2013年開始MAS規定的收入-負債TDSR(總貸款償還比例)的上限是60%;

所以目前各個年齡階層、各個家庭收入階層的「房貸-收入比例」都很健康;

比如新加坡處於中位數月入9000-11999的家庭,房貸-收入比例只有平均21%;

也就是每月21%的家庭月入用來償還房貸,遠遠沒有達到60%的比例上限;

而頭部20%收入的家庭(月入>15000),每月也只有27%的收入用於償還房貸;

前面提到過,這個人群才是私宅購買的主力,只要他們的負擔能力有盈餘,私宅市場走勢還會逐漸傾向於他們的夠買行為。

8(b).不良貸款水平較低、貸款比例LTV逐步下降

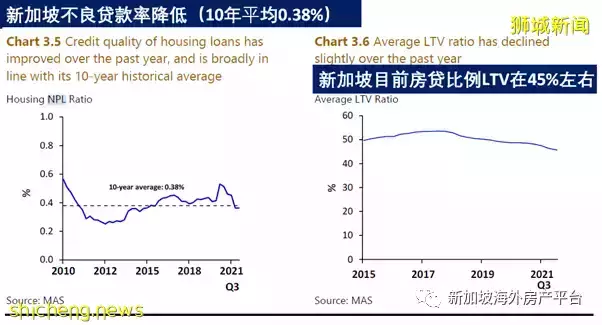

而來自新加坡金融管理局MAS最新(2021 Q4)的數據,目前新加坡房貸中不良貸款的比例和過去十年平均數0.38%不相上下,至於這個數據的意義和好壞嘛,中國目前數據是接近2%,有興趣的可以自行Google對比下。

另外一個有意義的數據是平均貸款比例LTV,目前在45%左右,而目前MAS規定的上限是75%,也就是你今天買個100萬的房子能貸款最多75萬,首付25萬。

而LTV目前平均在45%就說明:每個價值100萬的房子,平均剩餘貸款是45萬。

這個數字相當於只用到了MAS規定上限的6成;

也是說明了目前新加坡房產普遍沒有過度借貸或者是用足槓桿。

結合上個章節的DBS數據,我們可以得知:

目前新加坡大部分年齡的人群、大部分中高收入家庭的貸款比例,只用到了TSDR規定上限的不到一半;

並且貸款比例只有MAS規定上限的6成(平均LTV=45%);

極大的說明目前新加坡的「貸款-收入水平」處於健康水平;

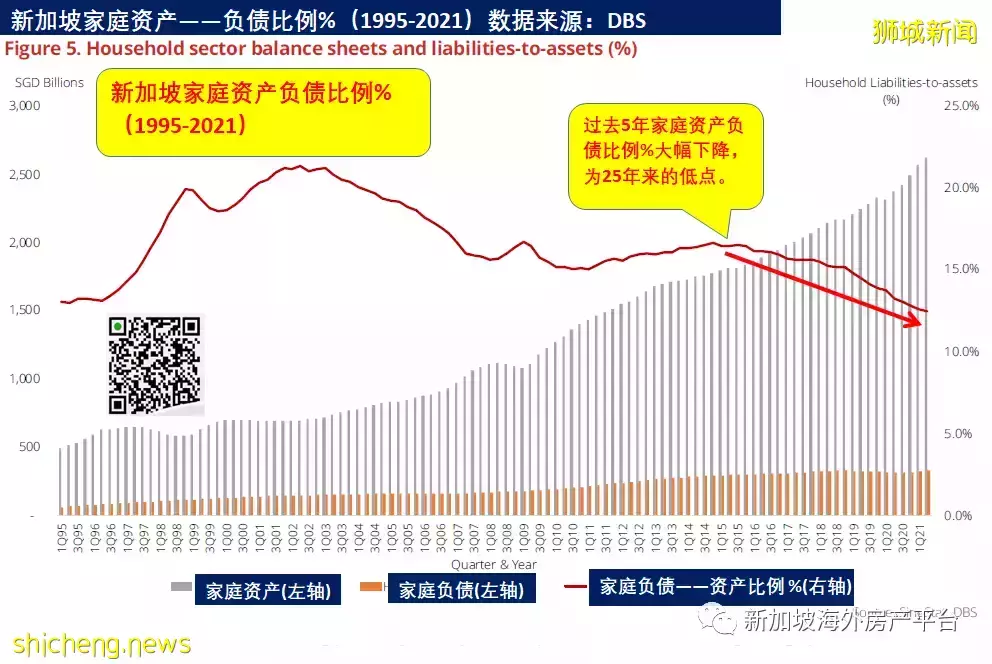

這個也和本文一開始提到的新加坡家庭負債比例為過去25年來的低點有著呼應;