接下来就到了大家都关心的话题:

6.新加坡私宅的负担能力有没有下降?

我们从以下几个角度来分析

6(a).新加坡家庭的收入变化对比

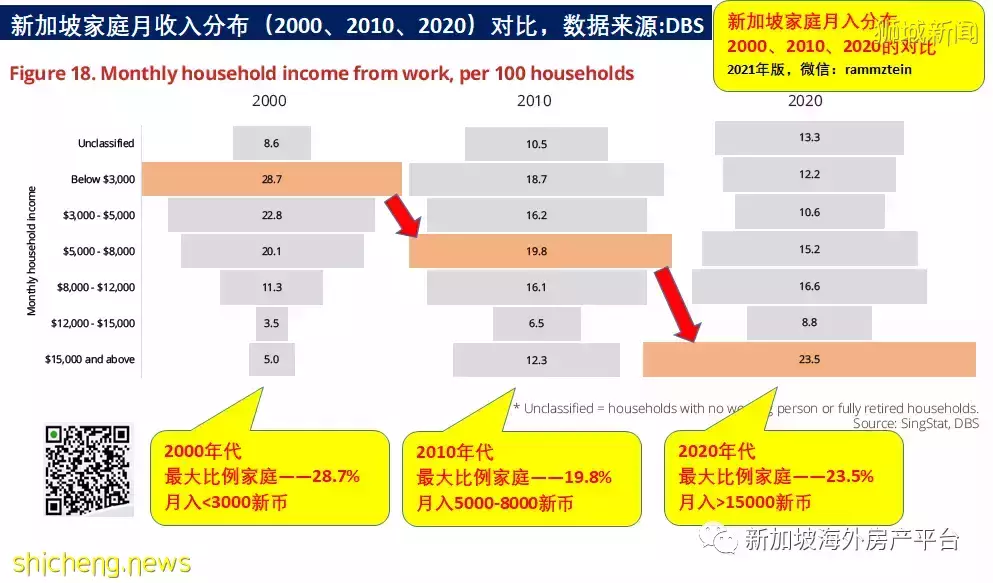

我们来看新加坡的家庭收入变化,过去20年的对比如下:

其中“最大比例部分的家庭”月收入有着实质的飞跃,这个和前面的“过去20年家庭资产翻了四倍”的数据是吻合的,从2000年的月入15000;

另外目前月入>15000新币的高收入家庭从2000年的5%到了2020年的23.5%,这个实质飞跃,也决定了新加坡私宅市场的参与人群和价格走势。

因为一开始就提到了,新加坡居住在组屋和私宅比例是8/2开,那么2成的高收入家庭自然是私宅的主力参与者;

我们从另一个数据来验证下,结合早报的报道《新加坡近一半家庭月入9000》的表格看出,2010年和2020年各自的中位数收入确实是在上图的5000-8000这个区间的,而且都小过平均数,这就可以用“被平均”现象来解释,也就是收入低的大部分人群被高收入群体平均了,也是侧面体现了贫富差距的拉大。

我们普通人的生活中,这10年来一直有人时不时吹风新加坡的经济不好;

我的理解是:受到“经济不好”影响的人,和私宅市场的参与者(也就是高收入家庭)是两个不同群体。虽然大众主流认为经济普遍不好,但是有钱人在实际行动上没闲着,特别是疫情之后。比如根据报道:疫情之后,新加坡家庭净资产增长了12%

事实上,2010-2020年的新加坡经济增长确实是近几十年来最差的十年,但是高收入家庭(月入>15000)数量却还是发生了激增,我们如何看待这个现象呢?

有兴趣的可以读下这两贴,可以完美解释穷人通缩和富人通胀现象:

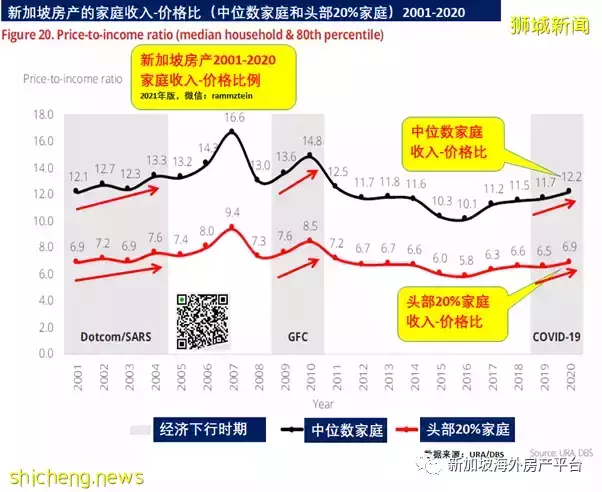

6(b).新加坡房产对应的家庭收入-价格比变化

下图很重要,是新加坡房产的家庭收入-负担比,也就是新加坡家庭要攒多少年钱才能买得起私宅。

DBS提供了过去20年的比较,是个很有意思也很残酷的数据。

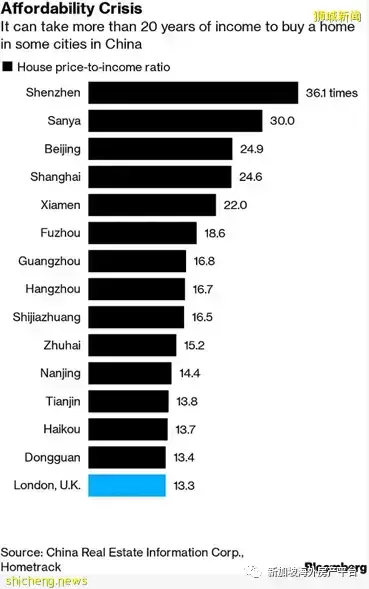

新加坡这个负担能力数据是处于什么水平,我们来对比下天朝的房价-收入比:

当然网上找来数据可能不靠谱,我们从《英国伦敦房价到底有多便宜?》一文中彭博社的数据来源作为参考:

所以对于普通家庭,新加坡的私宅负担能力,是北京的两倍?并且是深圳的3倍?

具体来看数据,如果你的家庭收入处于中位数(一般都是少过平均数的),目前还在观望私宅市场,那么你已经错过了20年来私宅最便宜的时期(也就是2013大规模降温措施之后的2014-2017时期),你需要多赚2年的收入才能买得起和2016年同样的私宅(10.1年和12.2年的差别);

如果你的家庭收入是在前20%的(月入>15000),虽然你错过了过去几年私宅市场的触底反弹,但是你只需多赚1年的收入就能买到和2016年同样的私宅(5.8年和6.9年的差别;

看出来了嘛?是不是觉得不公平?

6(c).一个极其残酷的事实

同样的房产,有钱人可以比你付更少的努力就买得起,你在千辛万苦赚钱筹首付或者等房产降价,正真的市场参与者(收入在头部20%的家庭)轻松就够到了门槛入场,并且顺手又把门槛抬高了。

这个理论也适用于组屋和公寓的对比:

我早期的帖子《组屋和公寓,给你个思路》也有分析过。

别看现在2021年组屋涨的欢,人家有地住宅、公寓等资产都已经涨了几轮了,人家升值一轮都可以涨出你半个组屋的价格;

这也是我在《如何构建知识体系——并不深奥的新加坡房产思路(1)》里提到的坡县房产鄙视链的关系。

以及《努力和选择——并不深奥的新加坡房产思路(2)》帖里提到的门槛理论分析。

穷人和富人在各国央行负利率大放水的情况下,他们各自的选择和之后的结果,也正是过去几十年循环发生的事情:

而上面DBS的数据,揭露了一个更加残酷的事实:目前的新加坡私宅价格负担能力,对于头部20%收入的家庭来说,是和20年前一样的!

也就是对这部分群体来说,现在的私宅和20年前一样“便宜”^_^;

而且相对于10年前(2010年左右)是更“便宜”了(需要收入8.5年->6.9年)。

其实不光对于头部20%收入的家庭,私宅对于中位数收入家庭的负担能力,也是类似:即对于10年前来说更便宜了,和20年前比差不多。

这样对于落后收入群体来说,更是雪上加霜,贫富差距拉大的效益体现无疑。

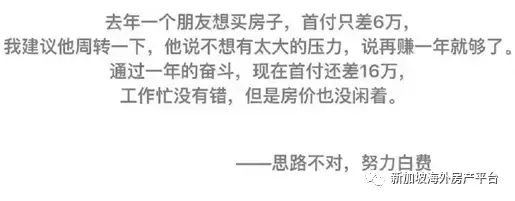

这也是:选择大过努力的另一个体现:

在房产牛市中拚命打工凑首付追房价的普通人,被其他参与者降维打击:

马太效应在财富领域的体现已经是淋漓尽致了!

所以各位需要牢记的是:

头部20%收入的家庭的可以左右新加坡私宅价格走势!

或者说私宅价格走势会跟随头部20%收入的家庭而变化;

甚至完全可能是TOP 5%-10%收入的家庭,他们的购买决策,可以极大的影响到各个类型的房产,因为他们理论上可以“降维”购买任何大众化的房产。

所以过去十年私宅变得相对“便宜”了,那么组屋呢?

7.过去10年的组屋也变得更“便宜”了!

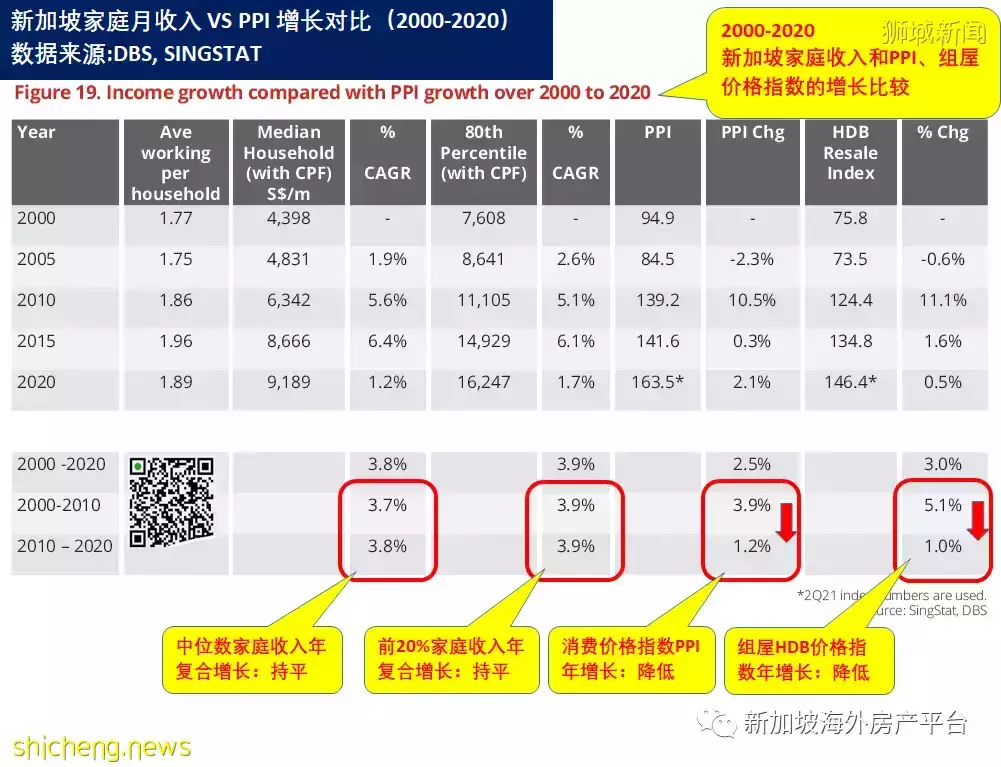

我们也可以从下面DBS的数据中看出,2000-2020的头10年中,家庭中位数收入年增长为3.7%,而组屋价格年增长是5.1%,于是负担能力逐步下降;

而到了第二个10年,也就是过去10年,得益于政府的大力降温措施,组屋价格年增长只有1%,而家庭中位数收入增长为3.8%,于是组屋的负担能力大大改善;

而消费价格指数PPI这10年来也处于低位,只有每年1.2%。

于是可以很轻松得出结论:

得益于收入增长,2010-2020的过去10年,新加坡的组屋也变得“便宜”了!

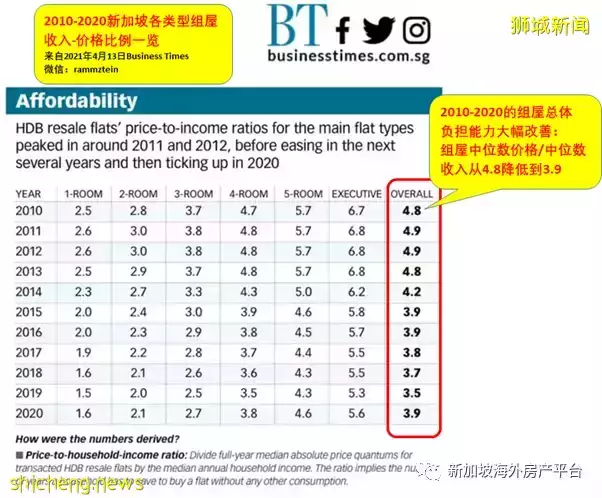

我们从另一个公开数据来验证下,来自2021年4月13日的Business times的报道

我们可以看到2010-2020年,新加坡的组屋收入-价格的负担能力,总体大幅改善:从2010年前的4.8降到2020年的3.9,也就是普通人可以少赚一年钱就能买得起2010年同样类型的组屋。

话说回来,第一世界的发达国家,普通家庭只需花4年的薪水就可以负担得起住房,这本身不是个很了不起的成就嘛?

正如新加坡HDB总部的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山”牌匾所示。

8.私宅和组屋的负担能力提高了,那么对应的贷款压力如何?

8(a).本地市场房贷负担能力绰绰有余?

如果房产由于收入增长变“便宜”了,是不是理所当然的负担小了?

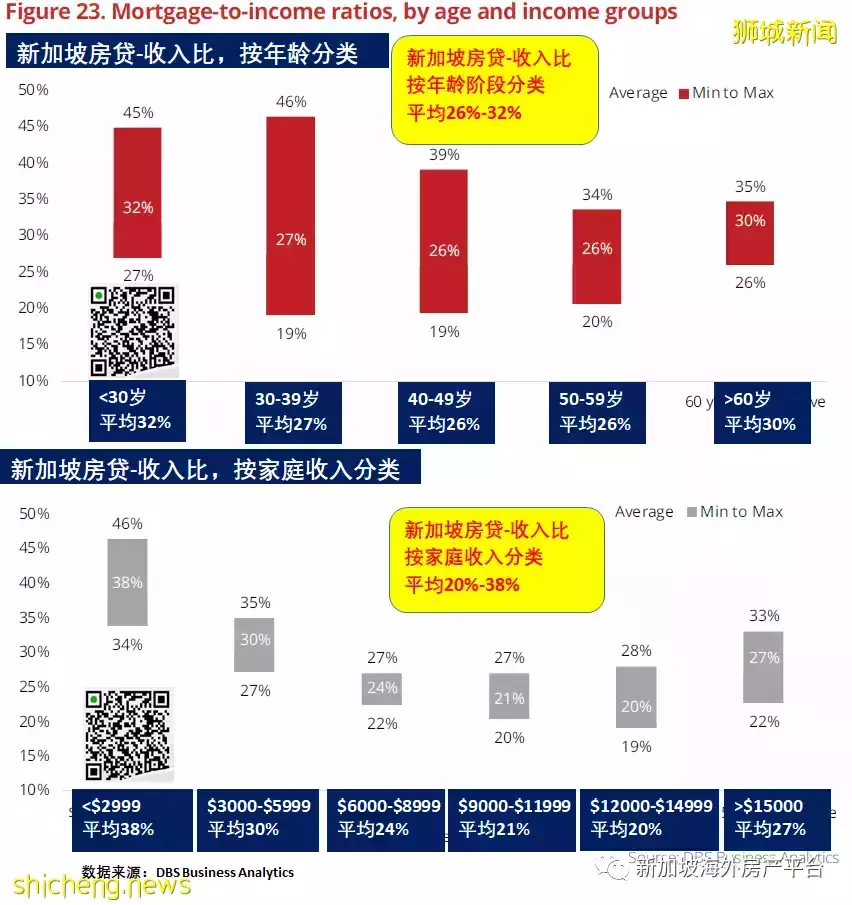

DBS给出的目前数据如下:按照房贷-收入比来看(绝大部分是私宅,含少量HDB贷款),各个年龄段、各收入水平的分类数据如图:

我们知道,2013年开始MAS规定的收入-负债TDSR(总贷款偿还比例)的上限是60%;

所以目前各个年龄阶层、各个家庭收入阶层的“房贷-收入比例”都很健康;

比如新加坡处于中位数月入9000-11999的家庭,房贷-收入比例只有平均21%;

也就是每月21%的家庭月入用来偿还房贷,远远没有达到60%的比例上限;

而头部20%收入的家庭(月入>15000),每月也只有27%的收入用于偿还房贷;

前面提到过,这个人群才是私宅购买的主力,只要他们的负担能力有盈余,私宅市场走势还会逐渐倾向于他们的够买行为。

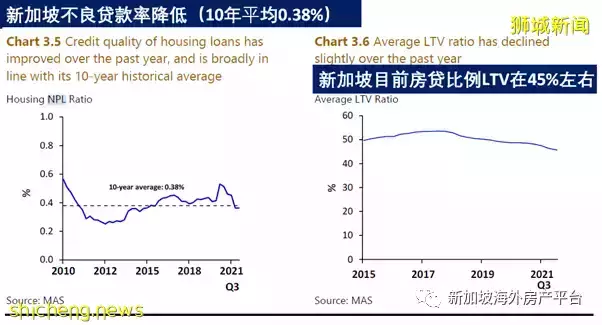

8(b).不良贷款水平较低、贷款比例LTV逐步下降

而来自新加坡金融管理局MAS最新(2021 Q4)的数据,目前新加坡房贷中不良贷款的比例和过去十年平均数0.38%不相上下,至于这个数据的意义和好坏嘛,中国目前数据是接近2%,有兴趣的可以自行Google对比下。

另外一个有意义的数据是平均贷款比例LTV,目前在45%左右,而目前MAS规定的上限是75%,也就是你今天买个100万的房子能贷款最多75万,首付25万。

而LTV目前平均在45%就说明:每个价值100万的房子,平均剩余贷款是45万。

这个数字相当于只用到了MAS规定上限的6成;

也是说明了目前新加坡房产普遍没有过度借贷或者是用足杠杆。

结合上个章节的DBS数据,我们可以得知:

目前新加坡大部分年龄的人群、大部分中高收入家庭的贷款比例,只用到了TSDR规定上限的不到一半;

并且贷款比例只有MAS规定上限的6成(平均LTV=45%);

极大的说明目前新加坡的“贷款-收入水平”处于健康水平;

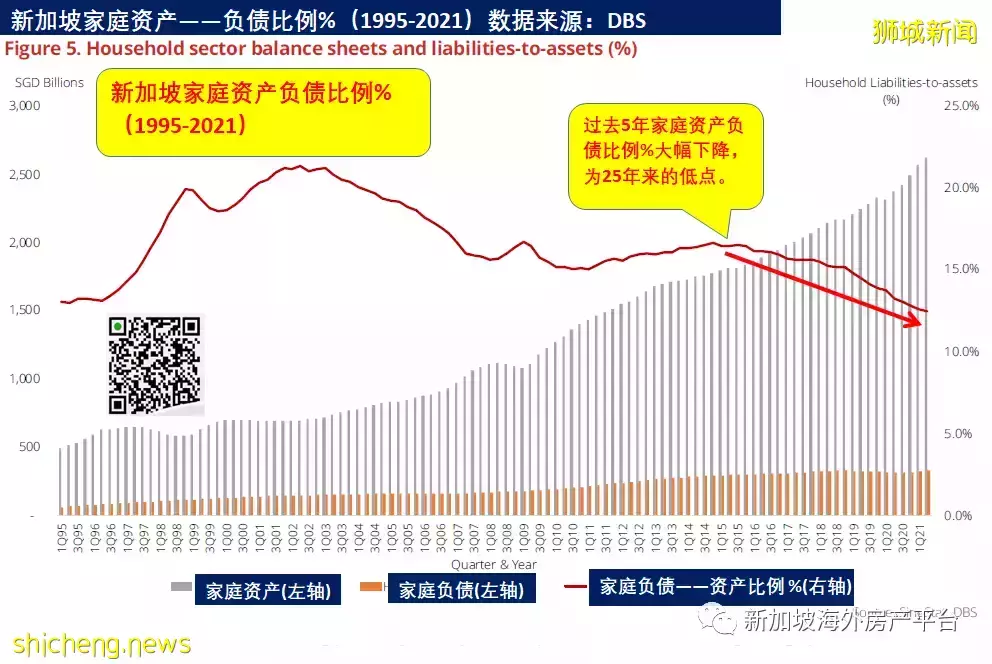

这个也和本文一开始提到的新加坡家庭负债比例为过去25年来的低点有着呼应;