怎么理解这个“健康”呢?

就是假设目前新加坡的贷款利率翻倍,比如从1.5%左右到3%;

各类人群也是能在MAS的TDSR(总贷款偿还比例)框架下通过压力测试;

不信的读者可以自行用贷款计算器来计算。

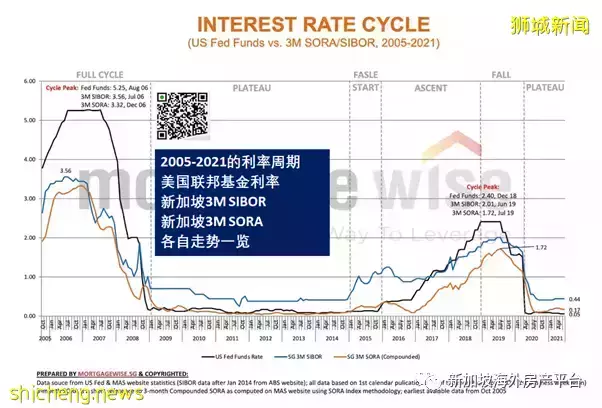

附上过去15年新加坡的3M SOBIR和3M SORA走势,贷款利率已经十多年没有到3%的水平了:

8(c).健康和可持续的良性市场

另外你仔细看DBS的贷款负担能力数据的话,也会发现一个“醒目”的现象:

就是月入>$15000的家庭,贷款-收入比例只有27%;

而30-49岁这个年龄阶层的也只有26%-27%;

也就是他们各自的负担能力还相当有余力。

小Li飞刀认为,这两个阶层(月入>$15000的家庭,和30-49岁这个年龄段)本身就是购买新加坡私宅的主力,而且他们的购买力和购买意愿会极大的左右市场的走向。

这个群体的数据是否健康和可持续,不如留给聪明的你来思考。

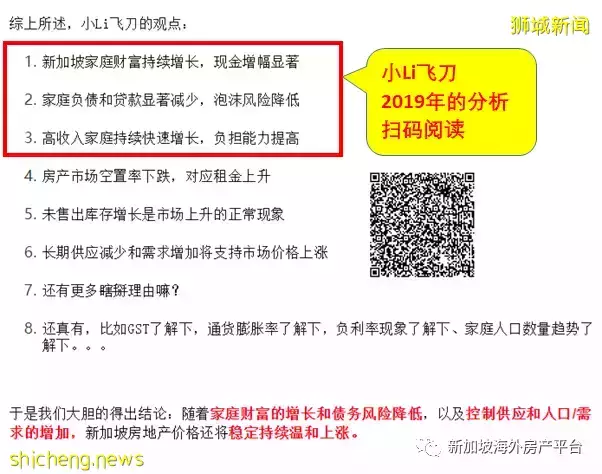

上面这些现象也和我在2019年的分析:《新加坡私宅供过于求?可能恰恰相反!》里的观点类似:

这次疫情带来的连锁反应,不光更快加速了头部20%收入家庭的出手私宅,而且带动了负债水平良好的中等收入家庭大举入场转售组屋,进而拉动了整个市场一起走高。

而MAS“恰到好处”的声明《金管局:楼市没有过热 目前不必出台降温措施》简直就是个催化剂,并且我坚信当局很清楚目前的新加坡家庭的财务状况,才能得出这种结论;

不过这次DBS的报告结论和媒体的报道都有意“避开”了这些数据,只是特别强调了光靠投资私宅是不能安心退休的,估计也是怕大家头脑发热盲目入场继续推高价格;

当然我也很认同DBS报告的重要目的之一,也就是告诉大家:

父辈适用的策略,现在可能不管用了!

这句话是什么意思呢?

意思就是:下一代人光靠房产,可能无法做到安心退休的。

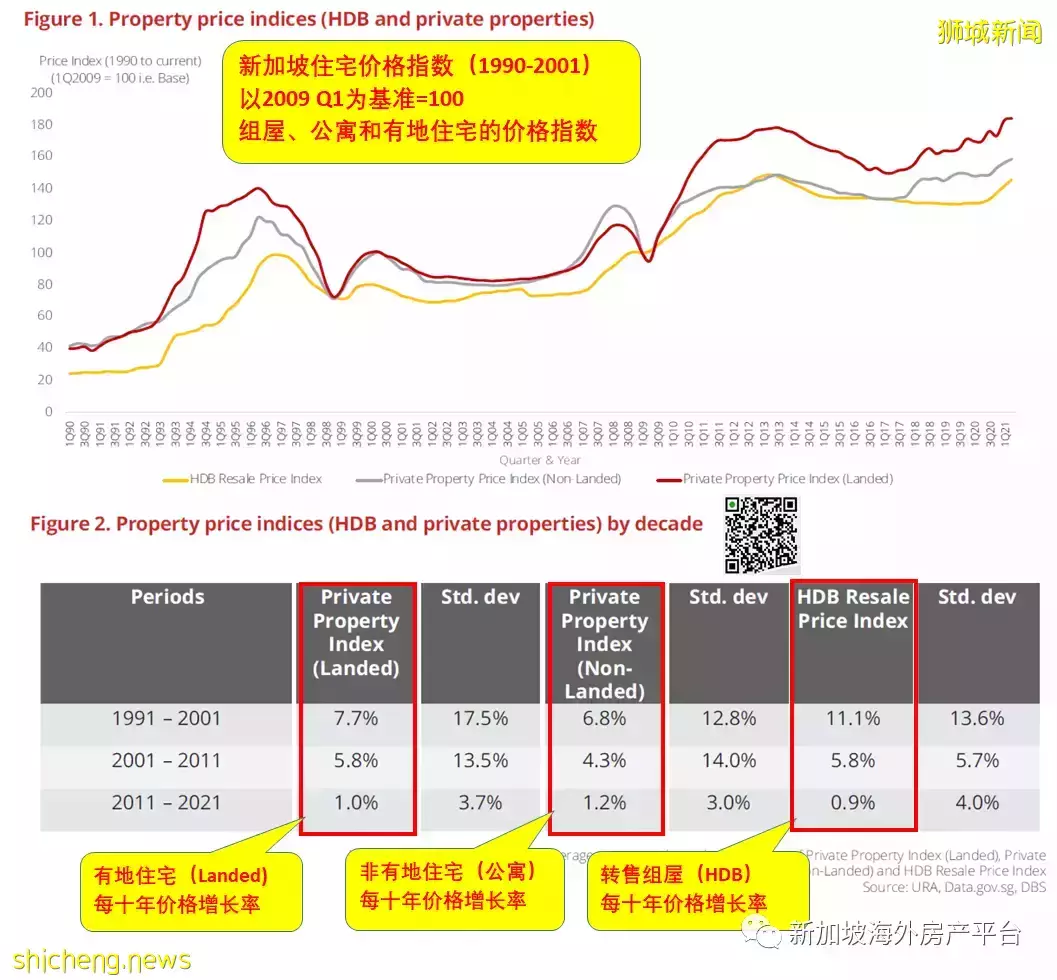

因为很简单,最近10年的房产回报率已经大大不如以前了,就如本文开头的图片:

看了上图,我们得出了什么结论?

是不是新加坡房产的价格增长每10年是逐步下降的?

虽然还在涨,但是幅度不大了,特别是最近的10年。

所以新加坡政府多达十几次的降温措施功不可没。

而好的一方面就是:

9.新加坡房产的泡沫和水分逐渐被挤干了

9(a).新加坡私宅的短期投机交易极少

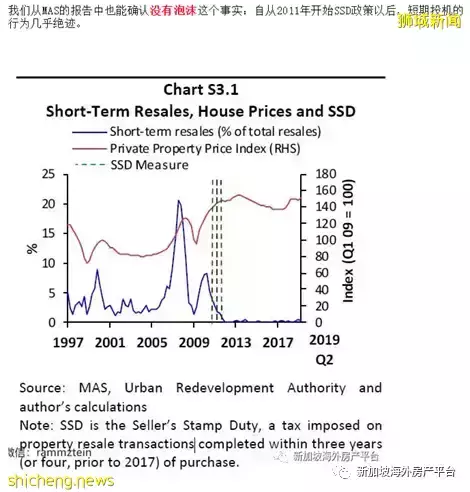

关于新加坡房产的短期投机,两年前的帖子《新加坡私宅供过于求?可能恰恰相反!》里有提到MAS的数据:

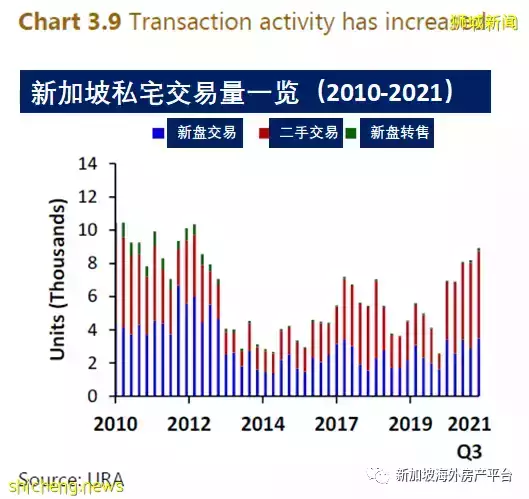

从图中得知,短期交易的历史高峰是在2007年左右,达到了20%;

自从2011年的SSD(卖家印花税)政策出台之后,短期交易几乎绝迹。

MAS的数据只给到了2017年,但是由于SSD的继续存在,我们有理由认为过去几年的短期投机者(speculator)还是少之又少。

而URA给出的最新新加坡私宅交易数据看,上图中代表新盘转售(楼盘未交房时的转售)的绿色数字,相比10年前未出台降温措施时,已经少之又少。

9(b).降温措施后的10年,新加坡房产的短期波动已经趋于平稳

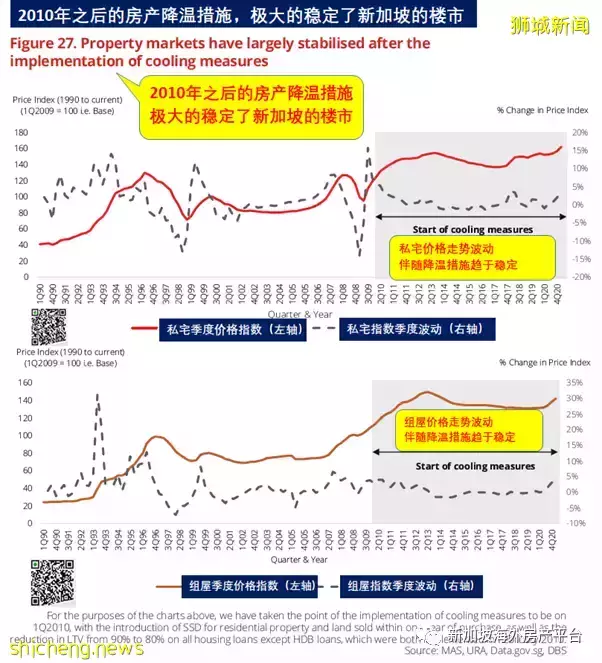

我们可以从报告的数据看到,自从2010年开始一系列楼市降温措施之后,组屋和私宅价格的波动百分比(右轴)大幅减少了:

而组屋和私宅每个季度价格变化具体的数据表现为:

所以DBS直接给出的标题结论就是:

新加坡的楼市(组屋和私宅)在2010年之后经历了一系列的降温措施后,波动已经大幅减少,也就是价格趋于平稳。

而房产价格的稳定有多重要?这次疫情之中我们都能有所体会吧?

比如新加坡SRX指数在危机和疫情中的跳水:

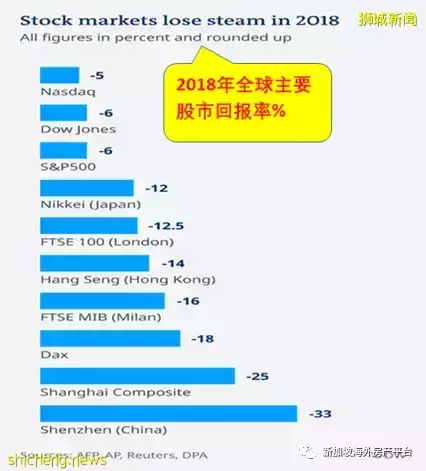

又比如2018年全球主要股市的回报率%表现:

对比下新加坡房产指数的波动的表现,《新加坡非有地私宅转售价 连续11个月上涨》中提到:

但是本地房产增长幅度却远远少过股市的波动,其稳定性的优势不言而喻。

10.那么在ABSD和LTV等限制下,究竟值得买第二套房产嘛?

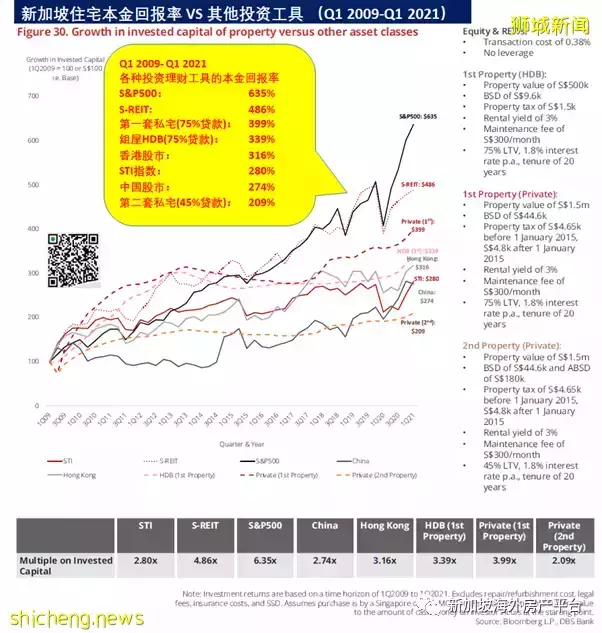

这个章节是DBS强调的重点,他们对比了股票、基金、RERITS、房产等一系列资产的回报率,取2009的第一季到2021第一季的共12年,各个项目的投资回报率一览:

当然其中有一些假设条件,我们不用纠结其细节,DBS要表达的核心意思是:

在目前降温措施大环境下,新加坡第二套房产(私宅)的投资回报率,没你想像中这么高!

如果你要为退休积累资产的话,投资第二套房产并不一定明智;

因为第二套房的回报率可能不如中国股市(别笑^_^是DBS说的);

各位有股市投资经验的可自行判断。

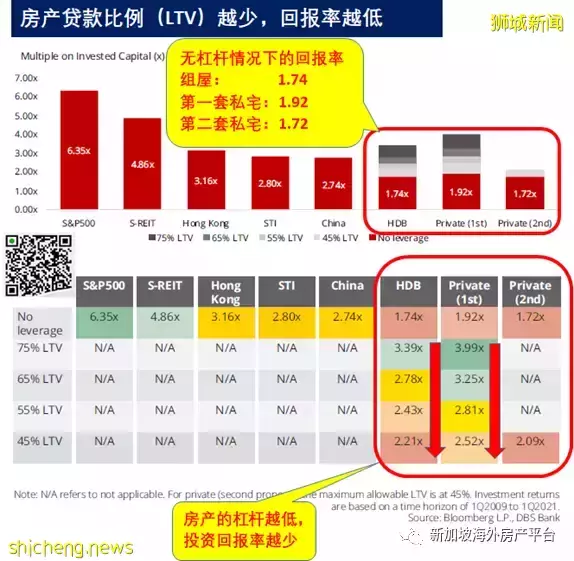

而在无杠杆(不贷款)情况下,各类房产的回报率是远远输给理财工具的:

并且房产的杠杆越低,也就是贷款比例越少,回报率就会减少。

根据DBS的具体数据,2009年Q1到2021年Q1的12年间,杠杆从75%降低到45%的情况下:

组屋的本金回报率,从3.39倍降低到2.21倍。

第一套私宅本金回报率,从3.99倍降低到2.52倍。

第二套私宅在贷款最多45%的情况下,本金回报率是2.09倍。

以上结论,我也不想吐槽什么,因为DBS说的完全是常识嘛:

所谓“听君一席话,如听一席话”。

好了,房产相关的数据就到此为止了,因为DBS后面理所当然的开始推荐他们的理财产品了。。。

毕竟这份报告的标题本身就是:《房产还会是你的那桶金嘛?——为什么不是越多越好》。

而这份报告到了本地中文媒体,标题就变成了:《星展报告:本地私宅价格相信已超越一般买家负担能力》光看媒体标题和报道的话,难免被“现有的私宅价格是不能持续的”这种结论带偏。

当然我看完整个DBS的报告来说,里面的数据非常翔实可靠;

小Li飞刀用了自己的方式进行了解读,各位读者如何解读,也是见仁见智。

不过你要是相信了DBS,把买房的资金全仓进S&P500幻想着还能12年翻6倍的话,祝你好运了。

什么?你信仰中国股市?

走好不送。。。

综上所述,文章一开头提到的

目前新加坡房产市场10大现状的小结:

1. 新加坡住宅类房产的分布和价格走势——近10年房价上升势头大大降低;

2. 新加坡家庭资产和负债现状一览——家庭资产每10年翻倍,负债水平为过去25年来新低;

3. 新加坡房产购买人群比例分析——96%是本地人(SC+PR)并且8成以上是首套;

4. 新加坡私宅空置率和租金走势——空置率低于10年平均数,租金走势良好;

5. 新加坡私宅的平均面积走势——平均面积已经触底反弹,不会往香港靠拢;

6. 新加坡的私宅的收入-负担能力分析——比10年前的房价更“便宜”了;

7. 新加坡的组屋负担能力分析——过去10年也变得更“便宜”了;

8. 新加坡家庭的贷款负担能力分析——绰绰有余的平均负担能力;

9. 新加坡房产到底有没有泡沫——你说呢?

10. 新加坡第二套房是不是值得入手——可能不如投中国股市?

所以看完本文的分析,你对新加坡房产这头大象有全面认识了嘛?

而且本文还能引申出各种话题思路,比如:

转售组屋目前的涨势能否延续?

新加坡私宅的涨势能不能延续?

Enbloc集体出售市场会不会复制2017/18年的火爆?

2018年的政府降温措施有多成功?

ABSD等降温措施究竟是保护了谁?

经济不好,房价会跌是个蹩脚的借口嘛?

先组屋后公寓的资产积累是不是还行得通?

在新加坡目前政策下如何实现资产跃级?

2020-2021年的房产牛市给了我们什么经验教训?

等等等等。。。

看我有空明年再慢慢分析,且看且珍惜。

本帖子也算是我今年的原创收官之作,也了却了2021年头看到这种新闻:《新降温措施前奏?政府密切关注本地房地产市场》,却没有时间写帖子分析的遗憾;

因为我自己本身,不光在2021年头,更是在2019年就很清楚:

在政府的严加看管之下,新加坡的私宅市场是极其健康和可持续的。

新加坡的楼市受政策压制严重,也是政府的一番苦意;

强行要把房价和经济增长绑定,出台了不少违反自由经济规律的政策;

也正是这些降温措施让坡县安然躲过了各种泡沫和炒作;

我作为一线从业者,深知普通人的认知很难理解,外面有多少洪水猛兽虎视眈眈。

而降温措施对于普通大众,是一道坚不可摧的防护墙;

目前新加坡政府的底牌多多,满手的筹码可打,也非一朝一夕的努力所得;

只是坡县普通人的房产财富积累通道,已经越来越小,但天无绝人之路;

还是我最喜欢的一句话:思路决定出路!